话剧《延水谣》以舞台为笔 绘就延安精神时代画卷

来源:陕西日报 2025-09-30 08:22

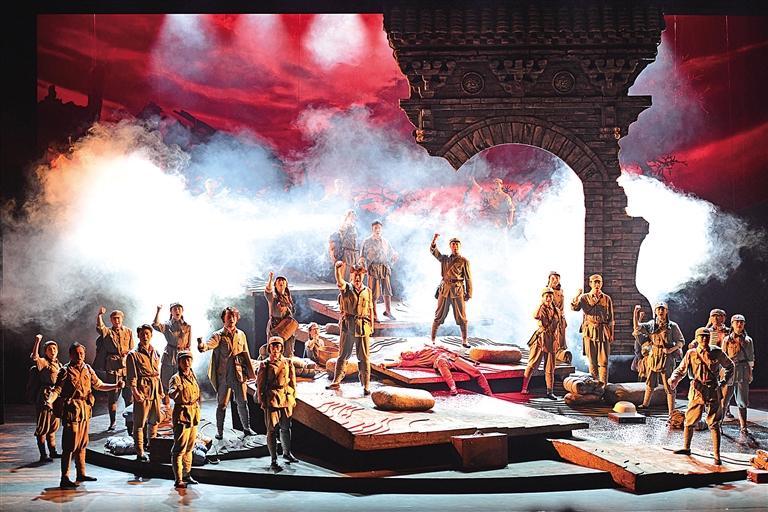

话剧《延水谣》剧照。 受访单位供图

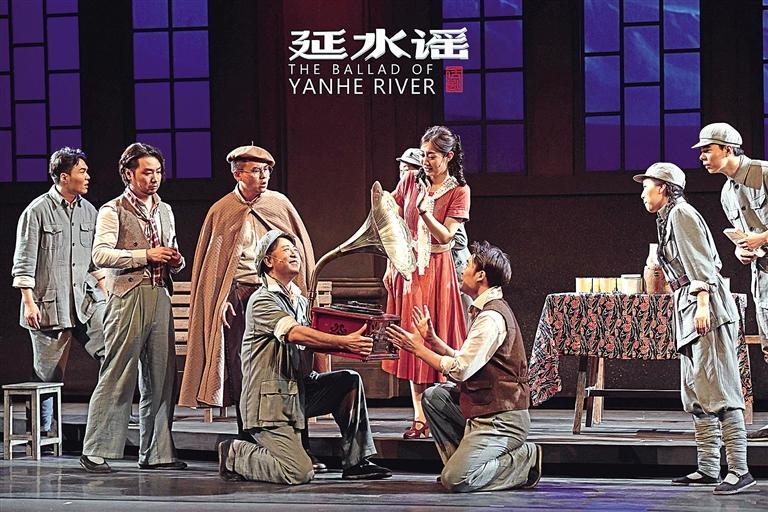

话剧《延水谣》剧照。 受访单位供图

作为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演参演剧目,西安话剧院话剧《延水谣》9月23日亮相中央歌剧院。

“只有你们真正懂得人民,人民才能懂得你们”“有出息的文学家艺术家,必须到群众中去,到火热的斗争中去”……剧中,一句句铿锵有力的话语,点燃了青年文艺工作者以艺术为武器投身抗战的激情,也唤醒了台下观众对于那个年代的记忆。

以笔当枪 创作人民文艺

“为什么人的问题,是一个根本的问题,原则的问题。”

1942年5月,一场深刻影响了20世纪中国文艺发展轨迹的文艺座谈会在延安召开。一种新生的文化理念从这里出发,以文学、歌曲、戏剧、美术等文化形态承载起革命的斗志,穿越战火硝烟,为抗战发出怒吼,为文艺工作者指明前行的方向……

80多年后,话剧《延水谣》将这段历史搬上舞台。

20世纪三四十年代,无数文艺工作者和爱国青年从全国各地奔赴延安,追寻光明的火种。战士们听不懂的西方歌剧、不被老百姓喜欢的写实派绘画、无病呻吟的诗歌与文学一度成为鲁艺学员们的得意之作。

当战争的炮声响起,目睹了无辜百姓流离失所、听到了战士们“给我们的刺刀尖带上文化”的吼声,艺术成为发动组织群众的有力武器,一批批为工农兵服务、鼓舞军民士气的文艺作品喷薄而出。

歌剧《白毛女》在各个革命根据地演出时,饰演黄世仁的演员被愤怒的群众围追堵截;改造自西洋艺术的木刻版画,以边区军民抗战生活为内容,开创了“革命化”“民族化”“人民性”的艺术风格;群众留下的鸡蛋皮、花生壳,成为寻找演出队的“路标”……

舞台上,沟壑纵横的黄土高原上,高高耸立的宝塔山召唤着革命者奋勇向前,奔流不息的延河水裹挟着革命先烈的热血冲出这片土地的生命纹路。当《延水谣》《黄河大合唱》的歌声响彻舞台,观众直观地感受到了社会主义文艺创作的初心,理解了老一辈革命文艺工作者在国家危亡之际,“笔当枪,志如铁”“求解放,救山河”的豪情壮志和他们所创作的文艺作品的强大力量。

一个时代有一个时代的文艺,一个时代有一个时代的精神。

80多年过去了,但“文艺为什么人”的话题不会过时,“文艺为人民服务”的崇高使命没有改变,中国特色社会主义文艺源自延安时期红色革命文艺的血脉依然清晰。

薪火相传 赓续红色血脉

“《延水谣》是一次红色文化上的寻根,也是对延安精神的回眸与呼唤。”该剧编剧蒲逊认为,创作《延水谣》的意义不仅在于再现和弘扬延安精神,还在于透过历史烛照当下。

尽管这是一部书写延安精神的作品,但创作者并没有简单直白地进行说教,而是将思辨过程与精神理念融入生活化的故事情节之中,采用散文诗化的结构样式,在保留历史真实人物的前提下做了艺术虚构,使剧情与史实呼应、精神与时代贯通,让每一个角色都代表一个真实的群体、代表一抹不容忘却的印记。

为了更好地呈现剧中的历史风貌,创作出富有力量、能真正走进观众心中的作品,该剧演职人员多次到延安体验生活,了解革命历史,体验当年延安文艺工作者的工作与生活。

该剧导演傅勇凡说:“只有理解了这个地方的水土,才能真正理解为什么延安能够孕育出那么多充满革命激情与生活厚度的优秀文艺作品。”

《延水谣》作为西安话剧院纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表81周年、建院70周年的献礼之作,自上演以来已在全国巡演近百场,参演多项国家级重要演出活动,受到大批年轻观众的喜爱。

“许多观众都是专程从其他城市赶到我们巡演地点的。有的人一边看戏一边记笔记,有的人在剧院公众号的剧目评论区写下长篇感悟,感慨这部剧对他们人生观、价值观的影响非常大。”西安话剧院编辑主管黄官仪坦言,自己常常看评论看得感动不已。

剧作家、戏剧评论家欧阳逸冰评价《延水谣》:“不但有人生哲理,有历史功绩,还有文学理论的象征。专业的文学家、艺术家看了以后也能重温历史。《延水谣》具有历史价值,更具有现代意义。”

“1971年,西安话剧院创排了讲述抗日战争时期陕甘宁边区人民自力更生、艰苦奋斗的话剧《延水长》。50多年后,西安话剧院创作话剧《延水谣》,重温延安革命文艺战士成长之路。这既是对西安话剧院创作之路的总结与回应,也是对未来文艺创作之路的探索与承诺。”西安话剧院院长任雪迎说,“未来,西安话剧院将继续传承延安精神,为人民书写,为时代放歌,让文艺之光照亮生活的每一个角落。”

记者 柏桦