《大唐盛景图卷》为什么画了十年 著名画家马欣乐讲述幕后创作故事

来源:西安新闻网 2020-09-30 11:59

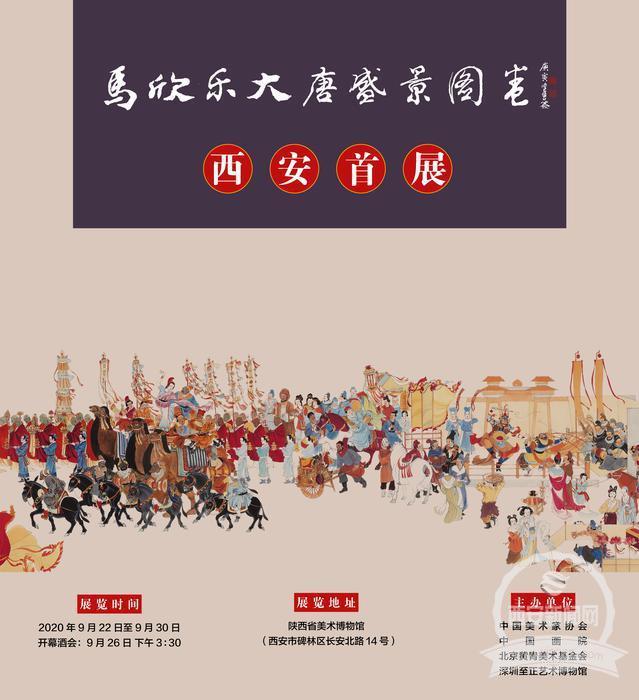

由中国美术家协会、中国画院、北京黄胄美术基金会、深圳至正艺术博物馆主办的马欣乐国画巨制《大唐盛景图卷》近日正在陕西省美术博物馆首展。展出期间,画作获得众多专家的称赞。记者今日对画家马欣乐进行了专访,听他讲述画作幕后的创作故事。

记者:在目前国内的书画展览活动中,单独展出一幅画的情况非常少见,这需要很大的魄力和自信,你为什么这次仅仅展出一幅画?

画家:首先我想介绍的是,这次展出的确是以《大唐盛景图卷》这一幅画为主,但也会点缀几幅小画补充。不过主体肯定是这一幅画的专场展览,因为仅仅这一幅《大唐盛景图卷》便已长达60米。由于篇幅太长,所以全画被分为上、下两卷。虽然只是一幅画、一个主题,但内容其实是包罗万象的,它基本上呈现了大唐全盛时期,长安西市上所有值得我们关注和欣赏的街景世相。既是一幅画,也可以说是由很多个不同的主题和侧重点串起来的多幅画。而且,正如你所说,就是因为这么体量巨大的画作很少见,所以我更希望观众们能够一次性专注地沉浸在同一种艺术氛围中尽情感受,随着画卷的走向一路慢慢看、慢慢入境,一气呵成,梦回大唐。高质量的画展应该给观众这样的回报,我们的确在努力尝试中。

记者:作为一名从西安走向国际的画家,这次首选西安作为展览首站,是否也有特殊的故乡情怀?

画家:肯定有。西安这个城市,我是生于斯长于斯,虽说20多岁以后因为求学、工作等原因离开家乡,长居海外,但根脉永远在这里。何况《大唐盛景图卷》的灵感生发地、历史演绎地都在这里,没有比这里更值得为这幅画作首展的地方了。我相信西安人一定会最容易看懂这幅画,也最容易产生会心一笑的共鸣,所以必须先回家,必须先来西安。

记者:西安首展之后,这幅画还会有其它巡展安排吗?

画家:在本次西安首展之后,今后三年内,我们还计划在深圳至正博物馆、日本奈良、德国柏林、法国巴黎和英国伦敦以及意大利的罗马等地进行巡回展出。罗马是丝绸之路的终点城市,意大利政府已经在2019年发出邀请,为《大唐盛景图卷》举行国家级别的大型展览活动。然后返回北京,在中国美术馆举行汇报性的展览活动。

记者:这幅画你前后整整画了10年,简单谈谈这10年间的创作历程。

画家:这幅画的确画了10年,非常熬人。西安、夏洛特、纽约、旧金山、上海、北京,10年来它跟着我走了六个居住过的城市,一路走一路画,甘苦自知。上卷是2008年奥运前完成的,当时在国家画院美术馆做了首展,获得不少好评。美术界前辈廖静文、邹佩珠、陈佩秋和郑闻慧四位德高望重的先生都对这幅画的立意、工笔、艺术价值等大加夸赞,还欣然出手为画卷题跋、作序,这既是对我本人的极大鼓励,也使画卷更富有艺术价值和历史意义。下卷主要是2010年之后在北京创作的,其间确实经历了很多艰辛和挑战。创作上的压力自不必说,竭力克服心浮气躁、长年累月深居简出、潜心刻画哪怕是每个人物的每一根线条甚至发丝,其实都不是轻易能过关的。但我认为一切辛苦都值得。

记者:从本质上讲,中国画和西画哪个更有艺术价值?你是怎么理解中国画的?

画家:中国画是一种难以捉摸、高深莫测的视觉语言。中国画作为自我抒发的艺术载体,形成了一种最为复杂、最为典雅、最为精妙的艺术语言。从唐宋以来,中国画一直是文人士大夫的精神语言。它的笔墨很神奇,不像电脑一样有程序。所以,很难一言以蔽之。我个人觉得中国画的精髓还是石涛说的“性灵、创造”四个字,只可意会,只有心中的语言才能和它对话。同时,我觉得苏轼说的写真、传神、心画六个字也是讲中国画的奥秘。但画家只有在漫长、大量的笔墨磨炼中才能体会到一点点。譬如这幅《大唐盛景图》,整整画了10年,但仍不敢说体悟精到。最好的中国画应该是诗、书、画意境的三位一体。这需要丰厚的知识和敏感的艺术悟性,是绘画、书法和诗意三位一体的融会贯通。如果一定要问中国画好还是西画好,我觉得这不是个明智的问题。尽管毕加索会见张大千时确实说过“大家都知道最好的画家在中国”,但中国和西方的传统都产生了杰出的艺术作品。中国画和西画可以相互借鉴,相互学习。西方人难以看懂中国画是因为虽然中国画和西画一样,都是以笔触来构成,但是在西画里面,笔触仅仅是个技术问题,是次要的,排列在题材、造型、空间和色彩之后,无论是评论家、收藏家还是历史学家,他们更注重这些要素,笔触只是画家自己更加自我欣赏的表现手法。掌握中国画笔墨的重要性和意义是学习中国画的瓶颈,也使许多西方学者望而止步,避免涉猎,大多中国学者也是如此。

文/图 西安报业全媒体记者 曾世湘