旱地沙地种出“金疙瘩”——定边县农业产值67亿元的背后

来源:陕西日报 2025-10-24 08:59

上图:秋收时节,定边县一派丰收景象。 下图:青贮玉米正在收获。

定边县南部为白于山区,北部接毛乌素沙地,属资源性严重缺水地区。然而就是在这样一片土地上,却完成了年67亿元的农业总产值。定边不仅是陕西重要粮仓,也是特色农业、设施农业基地,还是农业富民屡创佳绩的地方。

让我们走进定边,解码定边农业。

从旱作技术的“旱地生金”,到数字农机的“智慧种田”;从荞麦挂面和荞麦酵素的“新鲜出炉”,到沙漠大棚的“银色革命”——定边县用“五良”融合回答“谁来种地”,用设施农业激活“沉睡资源”,用全产业链促进“农民增收”。

马铃薯是定边的优势产业。

破解“十年九旱”的难题

定边是陕西第一耕地大县,全县共有耕地405万亩,其中大部分是旱地。因此,如何解决旱作农业的抗旱问题,是定边农业的第一道难题。

“示范区庄稼今年长得这么好,全靠春天播种的深沟探墒播种机!”在定边县旱作集成示范区,高级农艺师张晓伟指着一台新型农机详细介绍。这台看似普通的播种机蕴含着不普通的技术创新:它能够巧妙避开表层干土,将种子精准播入湿墒层,配合膜下滴灌技术,使原本产量低而不稳的旱地作物实现了产量翻番。

“以前种糜子,亩产能有300斤就不错了。现在采用新技术,亩产稳定在600斤以上,好的地块能达到700多斤。”贺圈镇纪畔村村民牛小林掰着手指算起了经济账。这项技术的核心在于“探墒”二字——通过特殊设计的开沟装置,将表层干土取出带到膜外,使种子能够落在湿墒处,有效解决了“十年九旱”出苗率低的问题。同时,配套的地膜覆盖技术既能增温保墒,又能抑制杂草生长,变无效降雨为有效降雨。

定边县农牧技术推广中心主任李剑介绍,2025年全县实施的15万亩旱作农业集成技术推广项目预计可实现节水30%、节肥20%、节劳20%,每亩增加收入300元。项目区采取深松整地、轮作倒茬、选用抗旱品种等综合措施,推动良种、良法、良田、良机、良制“五良”技术的集成应用。

在白湾子镇张山村,一套完整的旱作技术体系正在发挥巨大效益。这里种植的红花荞麦,配合大垄双行播种技术,有效解决了荞麦倒伏问题,抑制了杂草生长,降低了生产成本,提高了产量。

“我们采用的是‘五良’融合的发展思路。”定边县农牧技术推广中心干部姬祥解释道,“良种是基础,我们引进了抗旱耐旱的优质品种;良法是关键,推广地膜覆盖、精量播种等技术;良田是保障,通过深松整地改善土壤结构;良机是手段,实现全程机械化作业;良制是支撑,建立科学的轮作倒茬制度。”

这种系统化的技术集成,使得示范区内杂粮单产实现翻番。姬祥算了一笔细账:“项目区良种覆盖率达到90%以上,农膜使用率达到90%以上,农作物病虫害防治达到90%以上,真正实现了‘旱地不减产、瘠土能生金’的目标。”

红柳沟镇沙场村大棚香瓜为村民带来甜蜜收入。

“手机种地”正在成为现实

科技如何为农业赋能?未来谁来种地?定边正在以创新实践,回答好这一问题。

7月8日上午,在堆子梁镇营盘梁村的广袤玉米田里,种粮大户高海宽正通过手机查看田间气象站传回的实时数据。他的600亩玉米田里,分布着多个不起眼的设备——田间气象站和土壤传感器,这些“数字哨兵”24小时监测着空气温湿度、光照时长、降雨量等气象数据,以及土壤墒情等信息。

“这个就方便得很,手一按就都行了。”在距离营盘梁村10余公里的庙湾村,种植户李登云熟练地操作着手机上的智能农业APP,展示如何远程控制灌溉系统。随着他在手机上的轻轻一点,田间的滴灌系统立即启动,吸肥、搅拌、灌溉等工序自动完成,正在灌浆期的玉米在精准滴灌下“吃饱喝足”。

这套投资500余万元的智能水肥一体化系统,将2300亩核心示范区划分为50亩一个的种植单元,通过320个电磁阀实现精准控制。“现在我们只需要一个管水员就能完成2300亩的管护工作,节水能达到40%,同时还能增产15%左右。”定边县堆子梁镇庙湾村党支部书记赵宝峰说。

马铃薯喜获丰收。

定边县农牧技术推广中心副主任钟子君介绍,像这样的智慧农业系统正在全县逐步推广。“我们让数据来说话,让科技来种田。通过物联网技术,实现了对农作物生长环境的精准监测和调控,真正做到‘渴了给水,饿了科学补肥’。”

4月8日,在定边县三樱智慧农业发展有限责任公司的樱桃种植基地,一颗颗红艳艳的大樱桃挂满枝头,让人难以相信这是在干旱少雨的陕北地区。“我们对樱桃树进行了矮化嫁接处理,这个品种特别适合西北沙地、盐碱地种植。”公司技术顾问赵艺程介绍。

在这里,科技的力量让不可能变为可能。通过应用矮化密植、起垄栽培、增施有机肥、蜜蜂授粉和疏花疏果等技术措施,特别是温湿双控技术的应用,让棚内温度稳定在20℃至25℃,湿度保持在40%左右,成功克服了樱桃在干旱地区的“水土不服”问题。“今年的产量是亩产500斤左右,明年将达到1500斤左右。”赵艺程信心满满地说。

在白泥井镇先进村,种植大户赵森的28座育苗大棚里,最新安装的“棚管家”系统让他实现了“手机种田”的梦想。“有了棚掌柜,就能更好控制棚内温度,现在到了一定的温度,大棚棉被就自动起来了,不存在烧苗子的情况,特别方便。”赵森说。这套系统让他今年的育苗总量达到2940万株,预计总收入800万元。

工人们正在分拣鲜食玉米。

从香瓜村到鲜食玉米基地

特色农业丰富了菜篮子、果篮子,满足了人们多样化的需求,也提高了农户收入。特色农业正在成为农业高质量发展和农户增收的重要抓手。

红柳沟镇沙场村的变迁堪称奇迹。十年前,这里还是藏在毛乌素沙漠边缘的“苦焦之地”,6.8万亩土地盐碱沙化严重,921名村民靠天吃饭,人均收入不足5000元。如今,1282座日光大棚在沙地上拔地而起,形成了一片“银色湖泊”。

“以前是沙地,种啥也不长,一出去风沙又大,庄稼苗苗也长不大,一年下来没个啥收入。”村民李志红回忆道,“后来在村干部的带领下,我们把地整了,沙地上面铺土,土铺上就建大棚。”2015年,村里建起了第一批69座大棚,当年就创下70万元产值。可观的收入吸引了32户农户加入,到当年秋天,大棚数量激增到420座。

如今,沙场村采取“党支部+合作社+农户”的方式,形成了“春瓜秋椒”的种植模式。李志红今年种了20座大棚,第一茬西瓜和香瓜已经卖完,收入近20万元,现在正在移栽第二茬辣椒苗。“一年两茬,四季都有收入。”李志红笑着说。村集体还建成了全县首个集体经济香瓜育苗基地,年育优质种苗110万株,为农户节约成本25.64万元,村集体经济收入突破40万元。

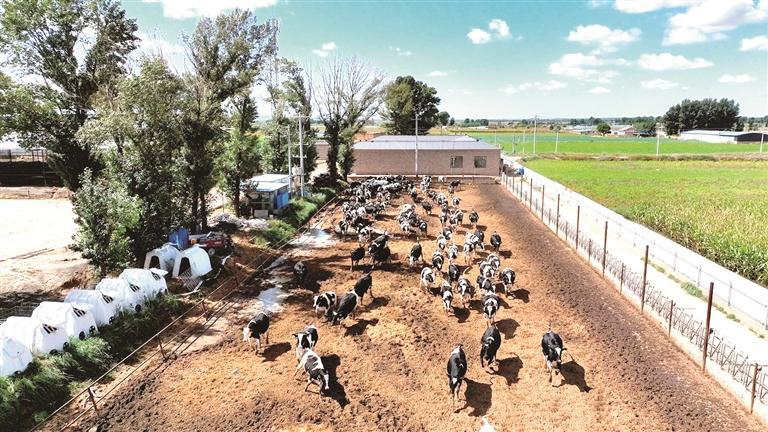

家庭奶牛场。

红柳沟镇社会保障服务中心主任李海燕介绍,“十年间,沙场村成为远近闻名的香瓜村,人均收入增长了超5倍,2024年人均可支配收入达26895元。接下来,我们将建成全县最大的香瓜种苗供应中心,打造集育苗、种植、刷浆于一体的香瓜全产业链。”

如今,定边县的特色种植呈现出“多点开花”的喜人局面。除了沙场村的“春瓜秋椒”模式,白泥井镇的鲜食玉米产业也蓬勃发展。9月16日,在定边县沃野农业开发有限公司食品厂的生产线上,一根根色泽鲜亮的玉米经过挑选、切穗、清洗、包装、杀菌等工序,完成从农产品到商品的转变。

“我们从基地收获到蒸煮锁鲜控制在3个小时内完成,保证了玉米的最佳口感。”定边县沃野农业开发有限公司食品厂负责人马飞飞介绍。该公司采取“企业+基地+种植户”模式,打造了2000亩鲜食玉米种植基地,带动周边50余户农户种植。今年生产加工鲜食玉米600万棒,预计产值达1500万元。

种植户牛伍平与该公司合作,种植了100亩玉米,“企业给我们提供种子、技术,还不用愁销路,省心又省力,明年打算继续合作。”定边县农业农村局主要负责人表示,培育鲜食玉米加工企业,带动种植户参与其中,可以实现玉米产业向高效益转变,鲜食玉米种植农户人均年收入提高1000元,促进了产业增效、农民增收。

红花荞麦是定边主要的旱作农业。

由大变强建设全产业链

定边是红花荞麦原产地之一,也是全国四大荞麦种植区之一。近年来,定边县内引外联,积极拓展,已经建成陕西最大的荞麦加工集群,正在向全产业链迈进。荞麦和杂粮产业,正在带动旱作农业走向高质量发展。马铃薯产业经过科技育种和产业链升级,正在由大变强。

10月23日,在陕西丰源粮油有限公司,荞麦精选生产加工车间的工作人员正操作自动化设备分离荞麦壳,成品库中一辆辆叉车轮流作业,一袋袋即将出口日本、澳大利亚等国家的荞麦米装车待发。

“我们公司一年的荞麦加工量是2万吨,每年出口8000吨左右荞麦面。”公司总经理李昊介绍,“截至去年年底,累计销售产品131814吨,完成销售额5.76亿元,其中出口58626吨,创汇4505万美元。”

定边是世界红花荞麦原产地之一,也是红花荞麦优势产区,如今,全县荞麦种植面积稳定在78万亩左右,年产量7万吨以上。定边产出的红花荞麦粒大、皮薄、出粉率高,但加工水平整体不高、产品附加值低,制约了荞麦产业的高质量发展。对此,定边县上下求索,为荞麦产业发展寻找新动能。

2024年4月,全国首条纯荞麦挂面生产线在定边县正式投产。与市场上常见的添加小麦粉的荞麦挂面不同,这条生产线生产出的荞麦挂面,荞麦含量可达100%。

“这是在榆林市科技发展服务中心和中关村天合科技成果转化促进中心牵线搭桥下,我们与北京食品科学研究院合作三年的成果。”定边县发改局负责人说。

近年来,定边县还携手江南大学食品学院博士团队,经过两年联合攻关,成功研发出以荞麦为原料的新型荞麦酵素,为当地荞麦产业转型升级注入科技新动能。这款创新产品不仅将荞麦黄酮含量有效提升,更通过发酵工艺显著提高人体吸收率,兼具护肝、养肠的双重保健功效。定边县扶贫产业发展有限公司总经理李东说,“我们通过深加工让荞麦焕发新生,这款凝聚科技力量的酵素饮品,将助力定边荞麦从黄土高原走向全国、迈向世界,进一步实现产业增值、农民增收。”此次突破性研发不仅将大幅提升定边荞麦的市场竞争力,更构建起从田间到舌尖的全产业链价值提升模式,为杂粮产业的振兴提供了“定边方案”。

目前,定边荞麦产业已经形成“荞香苑”“定之荞”“荞克隆”“山丹丹”等多个县域品牌,成功走向全国。荞麦米、荞麦面粉,荞麦挂面、荞麦醋、苦荞茶、荞麦皮枕头等系列产品已成为市场新宠。定边荞麦米、荞麦面大量出口日本、韩国等国家,年出口上万吨,成为榆林市主要出口创汇农产品。

全县有从事荞麦产品加工企业15家,其中市级龙头企业4家,省级龙头企业3家,今年,荞麦产业总产值预计达10亿元。

作为全国传统六大马铃薯生产县之一、陕西省马铃薯生产第一大县定边县的马铃薯产业正在实现从“大”到“强”的转变。10月21日,在白泥井镇衣食梁社区的三边裕隆淀粉厂外,一辆辆满载马铃薯的卡车正排队等待过磅。厂区内,堆积如山的马铃薯将被加工成淀粉,销往全国各地。

“每年的秋季是最忙的时候,一天能生产马铃薯淀粉150吨。今年,预计生产7000吨至8000吨。”三边裕隆淀粉厂副总经理张国芮说。

在不远处的北大荒薯业集团全粉(定边)有限公司,一颗颗圆滚滚的马铃薯经过清洗脱皮、高温蒸煮、自动烘干等多道程序,变成了一袋袋雪白的马铃薯雪花全粉。“这是在陕西最大的一条生产线,生产的产品主要客户为百事、旺旺、徐福记、达利、好丽友等知名企业。”公司总经理刁艳辉说。

目前,定边县已培育马铃薯龙头企业5个,建成4家马铃薯淀粉加工企业,年加工全粉能力达到4.6万吨、加工淀粉能力达到10万吨,有粉条加工厂18家,年加工鲜薯达到70万吨。

定边县农业农村局主要负责人表示,“接下来,我们将调整优化马铃薯产业区域布局,进一步加大科研投入,做强种薯,做优鲜食薯,做精加工专用薯。同时深化与企业的合作,发展淀粉加工型品种,进一步健全、建强马铃薯产业链。”

一组数据见证了定边农业的发展:2024年,全县粮食总产量突破40万吨,农业总产值达67.09亿元,今年又获丰收;2011年以来,累计投资5.92亿元建成高标准农田48.95万亩,连续四年粮食总产量稳定在年均37万吨;设施农业面积达3万余亩,年产值超3亿元……

在这片陕西最干旱、曾被自然条件深深制约的黄土地上,定边人正以世世代代相传的坚韧不拔之精神,用科技之光照亮新时期的农业之路。从干旱贫瘠土壤中孕育的“金疙瘩”,不仅是稳产的实现、作物产量的突破,更是发展理念的升华。这场由“靠天吃饭”到“科技种田”的深刻变革,正在构建起“技术应用—产业升级—共同富裕”的良性大循环。

以科技之笔擘画“三农”新图景,让每一寸土地都成为沃土,让每一个人都充满希望,让农业强、农村美、农民富的美好愿景在因地制宜的实践中变为现实——这就是走进定边,解码定边农业给我们最大的启示。

(卢云云 韩承伯/文 卢云云/图)