【深化拓展“三个年”活动 聚焦聚力打好“八场硬仗”】西安交大一附院“医工协同”走出产学研一体化新路径

来源:陕西日报 2025-10-24 08:45

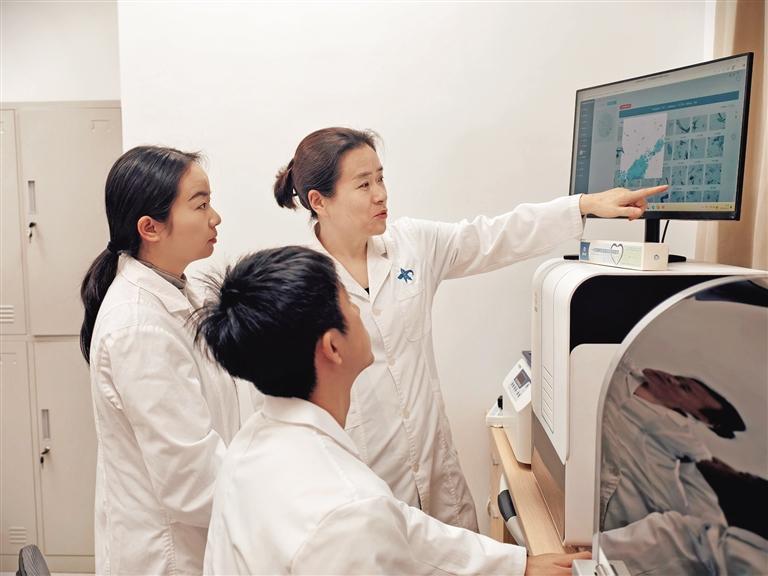

十月二十二日,通过子宫内膜细胞学筛查人工智能辅助诊断系统,西安交通大学第一附属医院妇产科主任医师李奇灵团队查看患者报告。 记者 郭诗梦摄

10月22日上午,西安交通大学第一附属医院(以下简称“西安交大一附院”)病理科,5张细胞载玻片被同时送进一体机,3分钟内病理化验报告便生成了。

这是西安交大一附院妇产科主任医师李奇灵团队研发的子宫内膜细胞学筛查人工智能辅助诊断系统日常工作的一幕。曾经需要病理医生细致观察的细胞形态,如今被AI系统以热力图的形式标注出可疑区域,并迅速出具结果。

2017年项目启动以来,这个“AI+病理筛查”系统历时8年完成了从实验室到临床应用的“最后一公里”跨越。研发团队探索出一条“医工交叉、校企协同、医院验证”的产学研一体化创新路径。

“Li刷”革新妇科检查

“子宫内膜癌公众知晓率低,但在女性群体中的发病率不低且呈逐年上升趋势。子宫内膜癌患者的死亡人数也在逐年增加。”李奇灵向记者介绍研发“子宫内膜细胞学筛查全过程产品”的缘由,“早期患者可通过规范的细胞学筛查实现早诊早治,有机会保住生育能力、内分泌功能和生活质量。因此,筛查迫在眉睫。”

“门诊接诊中就有这样一名患者。36岁的王女士体重过重且未生育,因一次异常出血就医发现子宫内膜癌,不得不切除子宫和卵巢,失去生育能力和内分泌功能,最终错失最佳治疗窗口。这并不是个例。”李奇灵说,子宫内膜细胞学筛查存在“取样难”“制片难”“诊断难”三大痛点问题,无法大规模筛查。针对这些难点和痛点,她已持续关注并投身研发十多年。

第一大难题就是“取样难”。诊刮术是目前大多数医院诊断子宫内膜癌的主流方式,其缺点是需要手术操作、创伤大、需麻醉、准确性不高。这种传统筛查手段使很多有需求的筛查人群望而却步。“采用这些传统方法,不仅患者体验差,还存在漏诊风险。”李奇灵说。

业内相关专家认为,子宫内膜细胞学筛查是最佳路径,而细胞学筛查首要的问题就是取样。

为此,李奇灵团队研发了一款新型子宫内膜取样刷——“Li刷”。这个细小的一次性倒锥形取样器由西安美佳家医疗科技公司工程师不断优化,最终面世。与传统取样器相比,“Li刷”优势明显,以无痛、高效、安全的特点彻底改变了传统筛查模式,并获得国家专利证书。目前,“Li刷”已成功应用于临床。数据显示,其取样成功率超95%,且病理检测准确性与传统诊刮相当。

“‘Li刷’的出现,让子宫内膜癌筛查不再令人畏惧。”北京大学人民医院教授王建六说。

“团队正致力于推动该技术纳入基层医疗体系。”李奇灵表示,希望未来女性在社区医院就能享受无痛、高效的筛查服务。

跨学科攻关“诊断难”

取样问题解决后,因细胞样本特性特殊、细胞保存与分布问题、技术操作复杂导致的“制片难”仍是“拦路虎”。于是,李奇灵团队又接续研发了专业的标本制片系统,通过优化处理流程,提升了标本中有效细胞的保留率和分布均匀性,攻克了子宫内膜细胞学筛查中的“制片难”问题。

“解决了‘取样难’和‘制片难’,还面临‘诊断难’。这也是最难的问题。”李奇灵说,传统诊断的难点首先在于子宫内膜细胞形态多变,即便经验丰富的病理医生也易漏诊。其次,传统诊断全凭医生肉眼观察判断,不同医生对细胞形态的解读可能存在差异,导致诊断一致性低。在基层医疗机构,专业人才匮乏,这一问题尤其明显。再加上工作量巨大、耗时久,一张细胞学涂片需观察数千个细胞,但医生日均阅片量有限,大规模筛查时易因疲劳降低诊断精准度。

“问题的症结藏在病理诊断的‘人’和‘时’的矛盾里。病理诊断被称为‘金标准’,但我国临床病理医师缺口较大,子宫内膜细胞病理学诊断专家更是屈指可数。一名合格的细胞病理医生需要用5年至8年的时间培养,每天看片8小时,最多处理50例样本。”李奇灵介绍,团队经过调研发现,传统人工阅片依赖医生经验,涂片厚薄不均、细胞重叠等问题都容易影响诊断准确性,因此急需一个“不会累、看得准、学得快”的辅助工具。

临床问题不能仅靠医学领域单打独斗,必须借助工科的技术力量。在一次医工交叉论坛上,李奇灵将这一难题抛了出来。西安交大自动化科学与工程学院教授钟德星团队在人工智能与医学影像分析领域深耕多年,现场表示愿意一起组建团队,解决这个难题。

研发过程中,李奇灵团队提供了上万例标注精准的临床病例数据,在中国科学院教授史桂芝团队的共同参与下,详细解读子宫内膜细胞的形态特征、癌变规律,为AI系统搭建“医学认知框架”;钟德星团队发挥算法优势,设计深度学习模型,让计算机“看懂”细胞涂片,最终实现对异常细胞的高灵敏度识别。

科研成果造福患者

经过反复试验和优化,团队成功研发出国际首创的子宫内膜细胞学筛查人工智能辅助诊断系统。该系统能精准识别混杂背景中的异常细胞,有效缓解了临床工作中细胞学诊断难及细胞病理科医生缺口大的难题,突破了长期困扰妇科肿瘤早筛的诊断瓶颈。

据介绍,子宫内膜细胞学筛查人工智能辅助诊断系统由西安美佳家医疗科技公司落地转化,并成功获批子宫内膜细胞医学图像分析系统Ⅱ类医疗器械注册证。这是全球首例获批的与子宫内膜细胞图像分析相关的Ⅱ类注册证。

“王阿姨,报告显示,您的子宫内膜细胞学检查结果正常,但结合血清标志物数据,建议每年定期复查。”近日,一家医院妇科门诊的医生为患者进行报告解答。这份出自子宫内膜细胞学筛查人工智能辅助诊断系统的报告,让58岁的王女士悬着的心落了地。该系统让子宫内膜癌这个“难筛”甚至经常被“漏筛”的“沉默杀手”无处遁形。

团队成员介绍,在实际应用中,这套AI系统展现出惊人实力:对早期癌变细胞的识别准确率达95%,阅片速度是人工阅片速度的20倍,且能稳定输出标准化诊断结果,有效弥补了不同级别医院诊断水平的差异。

目前,该系统已在广东、北京、陕西、河南、新疆等地的30余家医院落地应用。“运用AI的目的不是替代医生,而是让AI成为医生的‘超级助手’。”李奇灵表示,这项技术突破不仅推动子宫内膜癌筛查进入智能化时代,还助力优质医疗资源下沉,为女性健康筑起更坚实的防线。(记者 郭诗梦 通讯员 任娜)