金秋九月 三秦大地“丰”景如画 说说田里的新鲜事

来源:陕西日报 2025-09-19 08:11

9月15日,王勋昌在石榴园采摘石榴。 通讯员 王三合摄

原标题:说说田里的新鲜事

编者按

金秋九月,三秦大地处处洋溢着丰收的喜悦:黄土高原的果园里,红艳艳的苹果还没采摘,就被预订一空;关中平原的农田里,一穗穗玉米颗粒饱满,丰收在望;秦巴山区的绿水青山里,稻谷飘香,“丰”景如画。稻浪与果香,不仅是自然的馈赠,还是科技与土地碰撞的火花,是县域经济的新增长点。如今,散布在全省各地的“新农人”,正用科技重新定义“面朝黄土背朝天”的传统农耕。第八个中国农民丰收节前夕,为了展示陕西农业技术推广的生动实践,解锁科技赋能乡村振兴的“密码”,今日,我们邀请来自全省的7名“新农人”,带着丰收的喜悦、带着农业新技术,向大家讲述农田里的新鲜事。

临潼区石榴种植户王勋昌:智慧果园石榴甜

我叫王勋昌,是西安市临潼区的一名果农,也是临潼区石榴红生态科技园的总经理,与石榴打了18年交道。

自张骞出使西域把石榴引进来,临潼已经有2100多年的石榴栽培史。可以说,石榴是古丝绸之路的见证者。

过去,我们种石榴方式传统、技术更新慢。2016年,我下定决心改变这一局面,引进“红钻软籽”等早中晚熟9个优良品种,迈出品种更新第一步。

2024年,我们建成了西安市首个数字石榴智慧示范园,全面启用“数字石榴智慧平台”。这个平台以“一个中心、四个系统”为核心,整合了16套智慧抱杆、多功能气象站、虫情测报仪和全景摄像设备的数据,实现了对果园的全天候监测。

如今,我只需要一部手机,就可以远程查看果园的每一项数据。系统会自动启停灌溉设备,还能精确调节不同石榴品种的生长时间。

2024年,我们还应用了石榴全程溯源系统。每个果实在采收后都会贴上一枚带有专用NFC芯片的二维码。消费者扫码即可了解该果实生长的全过程,开花、施酵素菌肥、修剪、采摘等信息,一目了然。

如今,临潼区石榴红生态科技园已成为农业农村部良好农业认证示范基地,年产优质石榴600多吨。

今年,我们园区1120亩石榴,优质果产量有望突破680吨。原来一斤石榴卖三五元,现在一个石榴就能卖到15元到25元。我真切感受到,科技让临潼石榴更甜、品牌更响,乡亲们的日子更红火!

(通讯员 王三合 罗文艳整理)

9月15日,李凯在大棚里采摘猕猴桃。 通讯员 张琪摄

眉县猕猴桃种植户李凯:设施栽培结“金果”

我叫李凯,今年41岁,是眉县首善街道任白庄村的果农,种猕猴桃15年了。

虽说没像父辈那样扛着锄头在地里熬过大旱大涝,但我打小听他们说“看天吃饭”的难处,知道种猕猴桃不是件容易事。

这几年,县上大力推广科技种果,让我家的果园“改头换面”,有了科技范儿。

县上推广的“四改五提升”技术,是让猕猴桃提质增产的关键。我们在专家指导下进行了猕猴桃设施栽培试验,把红心、黄肉等中华系品种种进了大棚。大棚在果子生长季节可以起到挡雨和保温的作用,最大限度降低农药使用量,保证猕猴桃质量。

“尚坡·小喇叭”App简直就是我的“千里眼”“顺风耳”。传感器往果园里一装,我在家里拿着手机,就能了解大棚里的温湿度。今年极端天气多发,经常下雨。放在以前,得天天蹲在大棚看温湿度。现在装了App,要是湿度超标了,我通过手机就能打开通风口和设备进行除湿。

水肥一体化技术,更是省心省力。把肥料倒进罐子里,按比例配好水,通过管道就能直接送到每棵树下,省水省肥。经检测,我们这里的土壤有机质含量提高了不少,结出的果子更甜了。

目前,我们的红心、黄肉猕猴桃出园价格每公斤在20元以上,亩产值超5万元。说到底,是科技让猕猴桃变成了“金蛋蛋”,让种地成了有奔头的事业。

又是一个丰收年,看着满枝头的果子,我相信,咱农民的日子一定会像这猕猴桃一样,越来越甜!

(通讯员 张琪整理)

9月14日,闫元甲在田间查看玉米长势。 通讯员 李建龙摄

永寿县玉米种植户闫元甲:用技术“解锁”高产量

我是永寿县金麦穗种养农民专业合作社负责人闫元甲,家在马坊镇许家村。作为一名“90后”,我爱钻研技术,乡亲们都亲切地叫我“娃娃专家”。

刚开始种玉米时,我按照传统模式耕作,每亩地产量只有350公斤。2022年,在县农业技术推广中心技术人员的指导下,我掌握了“5335”机械化种植技术,并能使用机械一次性完成深松、施肥、播种、旋耕等作业,玉米产量提升了不少。

见我家的玉米地亩产量从七八百公斤提高到八九百公斤,乡亲们很吃惊,纷纷向我“取经”。我毫无保留地把自己的技术分享给大家。现在,我们村采用“5335”机械化种植技术的玉米地达四五千亩。

我们永寿县位于旱塬上,干旱一直是农业面临的最大威胁。去年夏播时,我开始试验旱地覆膜夏玉米种植,利用自己组装的设备和管道,在膜下对玉米进行滴灌。没想到效果特别好,出苗率达到95%。

今年四五月,永寿遭遇旱情。看到大家的种子种不进去,我就在抖音上推广了自己的新技术,给大家提供帮助。今年,我们村及周边的玉米没有因干旱受到太大影响,玉米棒子长、颗粒饱满,预计亩产800多公斤。

种粮不光要追求产量,更要注重品质。下一步,我打算通过施有机肥、坚持人工除草、安装诱捕器等方法,进一步推广绿色种植,为消费者提供优质、健康的农产品。

(通讯员 李建龙整理)

9月14日,燕晓斌在查看果园专用杀虫灯运行情况。 通讯员 贾莹摄

蒲城县酥梨种植户燕晓斌:“老把式”玩转新技术

我叫燕晓斌,是土生土长的蒲城县果农。种酥梨30年,大伙儿都喊我“老把式”。作为蒲城县富硒水果家庭农场负责人,我不光用经验种果树,还紧跟科技潮流。

早些年,打除草剂、施化肥,地硬得跟铁板似的。现在是种草还田,还给梨树“喂”有机肥,你说这梨能不甜?我的“科技秘密武器”远不止这些。跟着西北农林科技大学的专家,我学了不少“绝活”:用油渣、秸秆配生物有机肥给梨树提供“营养餐”,给梨树主干涂菜油防虫害,用高位枝接技术让新品种提前一年挂果……

最得意的是我的“剪枝技术”——修剪枝条时,专疏那些不长果的“懒枝”,让养分全往好果上“奔”。现在1000公斤精品果的收入能顶过去2500公斤。

科技真给咱蒲城酥梨“镀了金”。在今年第十届中国果业品牌大会上,蒲城酥梨区域公用品牌价值攀升到49.17亿元。全县22.9万亩梨园,年产量41万吨,产值14亿元。这背后,是政府和果农的“双向奔赴”:试验站引进新品种,推广省力化栽培;办酥梨文化节,把梨园变成旅游景点;在30多个国家设直销窗口,让酥梨漂洋过海。

“不管市场咋变,好产品才是硬道理。”这话我天天挂在嘴边。现在,我的果园优果率超85%,还成了省级示范农场。

要说我这“老把式”为啥非要玩转新技术,我觉得,就是想让蒲城酥梨的品质更好,让乡亲们能有更多的收入。

(通讯员 程军涛 贾莹整理)

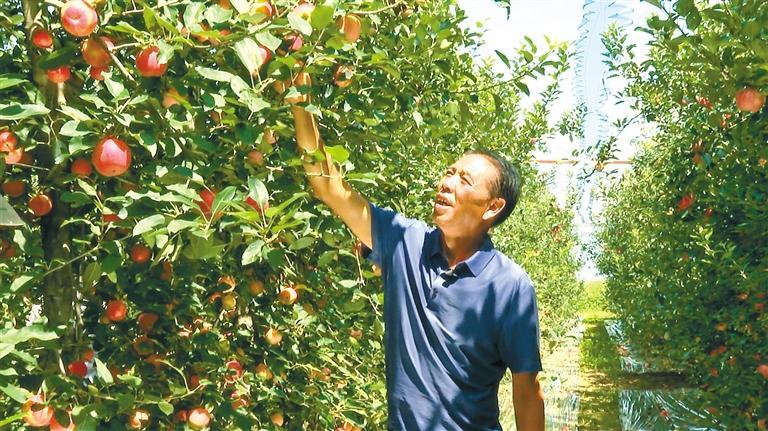

9月15日,杜民子在果园查看苹果生长情况。 通讯员 李进摄

洛川县苹果种植户杜民子:苹果里的科技密码

我叫杜民子,是洛川县永乡镇堡子头村的一名果农,种苹果快30年了。过去总说“看天吃饭”,苹果长得好不好、卖得贵不贵,全凭经验和运气。可这几年,靠着地里的那些“秘密武器”,我家的苹果园像是按下了“升级键”,不仅果子长得周正,收入更是翻了番。

早些年种苹果,全靠土办法,苹果要么个头不均匀,要么表皮有斑点,拉到市场上根本卖不上价。

转机出现在5年前。县里的农技专家来村里推广“智慧果园”技术。一开始,我心里犯嘀咕:“种苹果还要用电脑、看屏幕?”后来,看到邻村有人试用后,苹果长得又大又红,我也动了心,在自家的5亩果园里装了物联网设备。

这下真不一样了。果园里的传感器比“千里眼”还厉害,土壤墒情、空气湿度、光照时长,打开手机App就能看得明明白白。啥时候该浇水、浇多少,App会提醒。施肥也不用瞎蒙,专家根据数据配好“营养套餐”,给果树精准补充肥料。

更省心的是病虫害防治。以前,我每隔几天就要往果园跑。现在,果园里的摄像头能自动识别病虫害,一旦发现异常,手机马上弹出预警信息,还会推荐防治办法。

科技给我家苹果“镶了金”。去年,我家50亩果园总收入超200万元,比5年前翻了两番。

以前总觉得科技离自己很远,现在才明白,它就藏在果园的传感器里,藏在每一个红彤彤的苹果里。

(通讯员 李进整理)

9月15日,张波和妻子在田里查看谷子长势。 通讯员 陈治武摄

靖边县小米种植户张波:从会种地到“慧”种地

这些天,田里的谷穗日渐饱满,秋风拂过,翻起层层金浪。等到10月,我种的新一季谷子就会迎来收获。

我的家乡靖边县龙洲镇龙一村坐落在一个盆地,地表有大片的红砂岩。专家说,这是在距今约9600万年前的白垩纪时期形成的丹霞地貌。

2013年,我回到家乡种植谷子。有一年,我在村北头的7亩谷子眼看穗头弯弯就要成熟,却被成群的麻雀吃“直了腰”,几乎绝收。

后来,我搭起防鸟网、装上了太阳能赶鸟器,就再也没有鸟儿来“偷”谷子了。

这个问题解决了,新的困惑又来了:连续几年,我的谷子亩产都在300公斤左右,怎么也提不上去。

2017年,我请教了山西农业大学的专家后才恍然大悟——原来是我把谷子种得太密。一亩地挤了3.5万株,谷子无法通风透光不说,营养也跟不上。

在专家建议下,我把每亩谷子株数降到2.8万株左右,还引进了新品种,当年,谷子地的亩产突破了350公斤。

为了种出更优质的谷子,2019年起,我在靖边县农产品检验检测中心的支持下,严格按照国家良好农业规范认证的要求生产:不施化肥、不打农药,坚持人工除草,采用物理方式防治病虫害。

如今,我种的谷子已通过72项有机检测,规模也从最初的70亩逐渐扩大到200多亩,每年销售小米超过7.5万公斤。见我谷子种得好,老乡们都开始叫我“谷子专家”啦。

(通讯员 陈治武 苟婷整理)

9月15日,康万旦在粮油基地利用机器收割水稻。 通讯员 赵重良摄

平利县水稻种植户康万旦:种粮不再“望天收”

我是平利县洛河镇农博种养殖专业合作社的负责人康万旦。平利县“八山一水一分田”,每年种植2万多亩水稻。这些水稻主要生长在长安、广佛、洛河、大贵四大坝子。我的家乡安坝村,就坐落在洛河坝子。

大家看我手里这把刚烘好的稻谷,是不是很饱满?这可是咱们今年主推的“玉针香”品种,是富硒土里长出来的“软黄金”。放在以前,像今年这样的阴雨,稻谷早就发霉发芽了,哪有这样好的品质?这全靠科技“撑腰”。

好种才能出好粮。安坝村的土壤天然富硒,可早些年水稻品种太杂,有的口感差、有的不抗病,根本卖不上价。后来,我们跟县农业农村局的技术团队合作,试种了20多个品种,最后才选定了口感糯、回甘好的“玉针香”。

育秧环节我们也没含糊。以前家家户户自己育秧,不是温度控制不好就是秧苗太密。现在,我们在集中育秧大棚育秧,20天不到,秧苗就长得又齐又壮。

说到防虫,我们也用上了“高科技”。田埂上每隔50米就放一个性信息素诱捕器,专门吸引二化螟、稻纵卷叶螟等害虫的雄虫,让它们没法繁殖。

9月收割的时候,联合收割机一边收稻、一边脱粒,粉碎的秸秆直接还田,既环保又肥地。收获的湿稻谷不进家门,直接拉到合作社的烘干房。不管晴天还是雨天,都能把稻谷的水分控制在12%左右,再也不用看老天爷的脸色晒稻谷啦!

今年,我们合作社托管的稻田亩产突破了600公斤。以前种地是“靠天吃饭”,现在,科技串起了富硒水稻生产的“全链条”。

(通讯员 方青蕊整理)