木偶吼秦腔 木杖舞百年——记陕西省非物质文化遗产周至大玉木偶戏

来源:陕西日报 2025-08-14 08:14

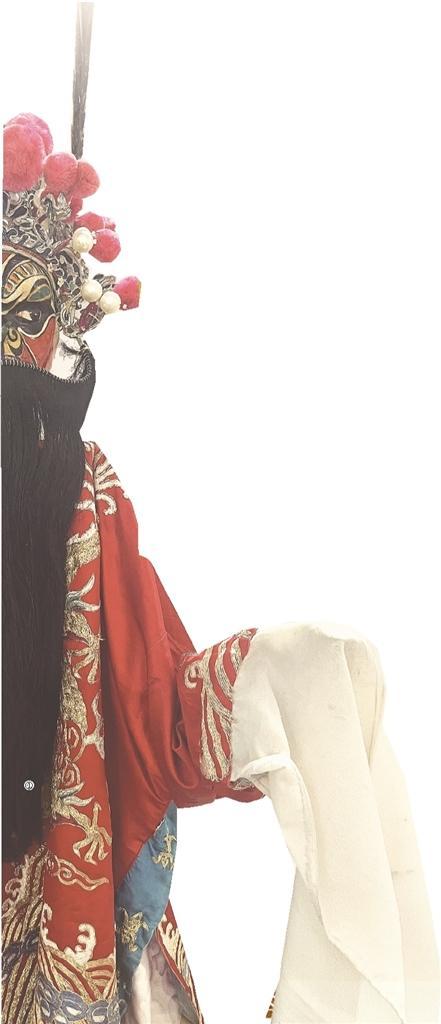

周至大玉木偶。 记者 苏欣雨摄

在周至县楼观镇大玉村,有许多“能惊市井人”的木偶:身高不足三尺,披蟒扎靠,唱念做打样样精通,开嗓能喊裂渭北的云,翻袖能抖落千年的雪,瞪眼能镇住戏台的风……它们是周至大玉木偶。

每逢锣鼓响起,秦腔吼起来,木偶亮相,台下老少立刻屏息凝神,驻足观看。艺人操控木偶,台上便上演一出悲欢大戏。

植根于乡土的“扭竿竿”

周至大玉木偶戏源于清宣统年间,曾广泛流传于关中西部一带,如今主要活跃在大玉村,被当地人亲切地称为“扭竿竿”。其表演以秦腔为主,配以文武场面乐器与真人表演。木偶身着戏袍,在艺人的操作下挥袖踢腿、吹须瞪眼,栩栩如生。

2009年,周至大玉木偶戏被列入陕西省第二批非物质文化遗产名录。

“老一辈说,周至大玉木偶戏源于早期的自乐班。”8月6日,周至大玉木偶戏第四代传承人、西安市非物质文化遗产代表性传承人雒民宝向记者介绍,起初,村里的老人为了不让孩子们四处捣乱,便自发组建了具有娱乐性质的自乐班,将十一二岁的孩子聚集起来,由民间艺人传授曲艺。

后来,第二代传承人黄新民带着简单的道具广收学徒、四处演出,并通过不断丰富和创新技艺,渐渐形成了流传至今的周至大玉木偶戏。

周至大玉木偶戏深深植根于乡土。“我们从小就听木偶戏,每逢庙会、红白喜事、庆典活动等,都要邀请木偶戏班来助兴添彩。”大玉村村民雒晶晶说。

“过去逢年过节,一个月要演20多场戏。红火的时候,西大玉村、东大玉村的两个戏班子还要唱对台戏,轮番登场施展绝活,好不热闹。”雒民宝回忆,20世纪50年代,两个戏班“并箱子”,大玉木偶戏的艺术水准和传承力量迈上了新台阶。

雒民宝在给木偶穿戏服。 记者 苏欣雨 摄

人偶合一的匠心追求

大玉木偶戏的传承,与民间艺人的热爱密不可分。

“对大玉木偶戏来说,木偶制作、表演都由大玉村的木偶艺人完成。”周至县非遗保护中心非遗部主任姬学博说,制作木偶分选料、三雕七画、雕绘结合三阶段。选料,以直径6寸至7寸的柳木为主,凿木成腔。艺人先雕头部造型,再画脸谱以区别人物,刻武将怒目,琢书生清雅。雕绘结合时,需造型、雕刻、绘画并重,讲求创造和技法。

大玉木偶内部虚空,肩颈部下面接一节中棍,配以两根手棍。与提线木偶相比,大玉木偶在表演时更侧重操控杖木的功力。艺人一手执中棍,一手磕手棍,两手举着2公斤至5公斤重的木偶,灵活准确地把握其姿态和动作。

雒民宝家门前的一块空地被打造成了传习所。传习所里有5个老戏箱。戏箱里,木偶、头冠、胡子、道具等整齐排列。

“演啥就要像啥!比如,生角步稳神扬,旦角步碎身柔。”雒民宝一边给木偶穿衣戴帽,一边如数家珍地说起表演大玉木偶戏的要点,中棍最底部要始终与表演者下巴齐平,不能忽高忽低,表演者要平行于木偶,人偶合一。

“哐——嗒嗒——哐!”在传习所里,雒民宝手中木偶先是一个亮相,再捋髯、甩袖、跪拜……一甩一抖的演绎之间,尽显木偶戏的独特魅力。

“看起来是木偶在动,实则是人用‘气’在带。”雒民宝说,“要跟着秦腔的唱腔和念白走,唱到悲处,手上的劲儿要沉下去;唱到激昂处,竿子得提起来。艺人得把情感通过木偶表现出来。”

如今,仍活跃在群众中的大玉木偶戏表演者以及雕刻艺人有30余人。

外国游客在体验周至大玉木偶戏(资料照片)。 受访者供图

守正创新的传承路

三五人可作千军万马,六七步如行四海九州,木偶戏以小小的舞台演绎大千世界。一个完整的大玉木偶戏班,通常由操纵木偶、演唱秦腔、乐器伴奏等人员组成,但也不乏像雒民宝一样,可一人分饰生旦丑多角、演唱和表演同时进行的高手。

帽翅功、水袖功、翎子功、梢子功、担子功……真人秦腔里的绝活,被原样搬进木偶戏。

“除了这些,大玉木偶戏还有一大特点是道具的运用。”雒民宝认为,《下河东》中赵匡胤显龙的桥段最见真章。每当道具龙飞出,昂首摆尾,台下观众便会掌声四起,将气氛烘托至高潮。

为了让大玉木偶戏更有看头、更受现代人欢迎,雒民宝主动创新,修改传统戏词中重复、冗长的语句,依照具体情境,将戏词改得更能表现人物情绪,更富有故事性。

此外,雒民宝还带着大玉木偶戏进校园、进社区、进景区,在全国各地展演,吸引了国内外游客的关注。

周至县文化馆馆长王刚介绍:“我们在全县40所学校开设了非遗兴趣班,受益学生1万余人次;设立周至县非物质文化遗产展示馆,鼓励各非遗项目建设非遗传习所、展示室。目前,全县已建成非遗传习所27个、非遗传承基地2个。此外,我们还努力打造非遗旅游线路、开发非遗文创产品、结合传统节日和旅游旺季,举办各类非遗活动,让非遗被更多人看见、被更多人喜爱。”

然而,传承之路并非坦途。雒民宝坦言,如今周至大玉木偶戏在传承方面存在“年轻人难留”的问题。“从2021年开始,前前后后在我这里学习的学生有20多人,但因为木偶戏学习门槛高、学艺周期长、见效慢,大部分人没有坚持下来。”

雒民宝希望有关部门能够给予更多的支持,多举办惠民演出,让戏班成员在演出中精进技艺,拓展周至大玉木偶戏的发展空间。

记者 苏欣雨 见习记者 马瑜

三秦守艺人丨雒民宝:把木头疙瘩“唱活”

在周至县楼观镇大玉村,提起雒民宝,乡亲们都知道他是个能把木头疙瘩“唱活”的人。

一双布满硬茧的大手,是四十多年与木偶“打交道”的印记。作为周至大玉木偶戏第四代传承人、西安市非物质文化遗产代表性传承人,雒民宝早已和这门根植于乡土的艺术紧紧缠绕在一起。

雒民宝是个“急性子”的“戏痴”。这份“急”,源于骨子里对木偶戏的热爱。

彼时,二十岁的雒民宝是生产队队长,第二代传承人黄新民看中了他身上的灵气,便想教他木偶戏。

“头一天下午,我把生产队的事都安排好,第二天早上五点,就跟着黄老师的戏班走了。”没有犹豫,没有拖沓,雒民宝背起行囊,踏上了“背粮学艺”的道路。这份雷厉风行,是他对木偶戏最直接、最炽热的回应。

雒民宝还是个慢性子的“匠人”。这份“慢”,是在研究、练习木偶戏时肯下苦功、肯花时间、肯钻研的韧劲。

黄新民只教了雒民宝两台戏,剩下全靠他自己“磨”。

“每天至少练两小时,忙完农活一有空就练。别人吃饭时我练,晚上躺在床上还在想动作、念唱词。”雒民宝说,私下练的木偶没有戏服,为了感受表演时需要操控的分量,他给木偶绑上沙袋、加上砖块练习。经年累月,他成了集唱戏、演戏、导戏、道具制作于一身的“戏把式”。

一次,在戏台上跑错了位置,挨了老艺人的教训,他几乎想放弃。可第二天,他又照常拿起了木偶。“我热爱这个东西,困难挡不住我,反而让我愈挫愈勇。”他说。

为了养家糊口,雒民宝也曾短暂离开舞台。但木偶戏的魂,从未离开他。

“人偶合一,演啥角色要像啥角色。”这是雒民宝常挂在嘴边的话,也是他表演的最高追求。他尤其敬佩《打镇台》里的王震。“王震性格刚直、气势威严,敢于对抗不公。每次演出,我感觉我就是王震,演完酣畅淋漓!”雒民宝说,这份全情投入,让他与手中的木偶、戏中的人物融为一体。

在女儿雒晶晶眼里,木偶戏是父亲这辈子唯一的爱好。“一人饰多角,边唱边演,没事就捣鼓,家人吃年夜饭时他都在摆弄木偶。”雒晶晶说,父亲干什么事都会全情投入,她以父亲为榜样。

记者 苏欣雨

记者手记

非遗保护 抢救第一

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的组成部分,承载着独特的精神和情感。记者在采访中发现,有的非遗代表性项目正陷入濒临失传的境地,需要对其进行抢救性保护。

早在2005年,国务院办公厅印发的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中,就确立了“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的非物质文化遗产保护工作指导方针。

周至县文化馆就曾对陕西省非物质文化遗产周至皮影进行了抢救性保护。文化馆通过整理资料、添置服装乐器、购置音响、培训演职人员、录制经典片段等措施,使该项目拥有可复制的数据,既可永久保存,又能供后人“云端”学艺。

不过,对非遗的保护不能止于“存档”,关键在“唤醒”,只有当公众重新看见、愿意亲近,把非遗请回街巷,来到群众生活中,这些古老的“生命”才能在现代化的浪潮中自由呼吸、蓬勃生长。

苏欣雨