走进于右任与鸳鸯七志斋藏石展 多方墓志为首次公开展出

来源:西安晚报 2025-07-12 08:34

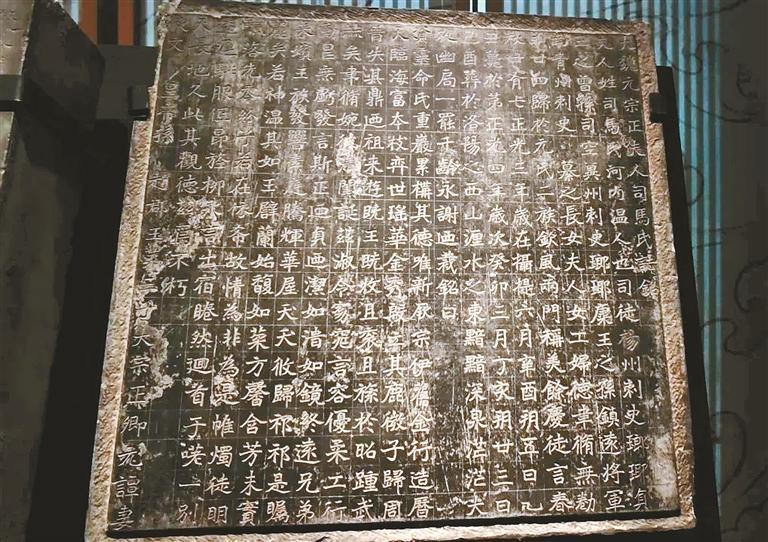

展厅展出的墓志

暑期以来,西安碑林博物馆专题展“贞珉千年——于右任与鸳鸯七志斋藏石展”火爆出圈。该专题展汇集了北魏至隋唐和近现代共计132组171件(组)展品,以318方各类碑石为证,充分展现了从北魏到隋唐的民族融合、文化传承。鸳鸯七志斋藏石是于右任先生慷慨捐赠,用方寸文字记述了一幕幕波澜壮阔的北魏历史画面。

从北魏到隋唐,再到近现代,“贞珉千年——于右任与鸳鸯七志斋藏石展”,通过多方墓志展现了多段历史,呈现了中华文明的多元共生与传承发展,充分展现了于右任先生在文化遗产保护中的贡献。在所展出的318方各类碑石中,著名的《熹平石经·周易》残石,是于右任先生所购,为现存体量较大一块,两面有400多刻字,内容来自于《周易》。此外,还有北魏武昌王妃吐谷浑氏、于仙姬、元均之、元保洛、元孟辉、元信、元晖、元宝月等大批北魏高等级墓志为首次公开展出。

以7对北魏贵族显宦夫妻墓志最为知名

于右任书斋名号定为“鸳鸯七志斋”

该展览的第一、二单元,聚焦于右任先生的生平与他捐赠这批碑志背景以及“鸳鸯七志”名称的由来,这批精品碑志表现了北魏时期的社会变迁,展现了文化和民族融合的深刻内涵。

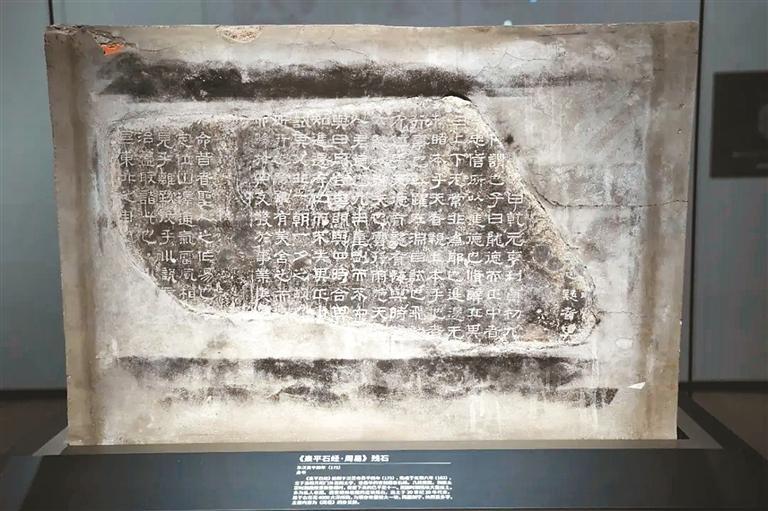

第一单元陈列于右任先生的书法作品、书丹碑志以及所收藏的名碑拓本等文物,展现先生在民族民主革命、教育事业和书法艺术等方面的杰出贡献。同时,展览还介绍了于右任先生耗时20余年、重金搜罗近400方碑志捐归陕西公有,并将其中318方入藏西安碑林的过程。因战火威胁,文物运输困难重重,他委托杨虎城将军将所藏碑志从北平、南京和洛阳三地,分多批次由部队护送抵西安。这批上至汉晋、下至唐宋的碑志佳品,奠定了西安碑林墓志收藏的基础。其中,禁止出境文物《熹平石经·周易》残石正陈列于此,它刻于东汉熹平四年,是最早的官刻儒家石经。该残石是于右任先生花4000大洋所购,是现存体量较大一块,两面刻字,共400多字,主要内容为《周易》的卦爻辞。

在于右任先生捐赠藏石中,以7对北魏贵族显宦夫妻墓志最为知名。于右任先生把他的书斋名号定为“鸳鸯七志斋”,这份浪漫也被馆方策展团队以展览的形式呈现给观众,成为该展第二个单元的主题。这“七志”含元鉴及妻吐谷浑氏、元遥及妻梁氏、元珽及妻穆玉容、穆亮及妻尉太妃、元谭及妻司马氏、元诱及妻冯氏和薛氏、丘哲及妻鲜于仲儿7对夫妇的墓志。这些珍贵的墓志展现孝文帝元宏迁都洛阳后,鲜卑贵族阶层在汉化进程中家庭和社会的逐步变迁。观众可透过墓志看到儒家传统礼制影响下,北魏族姓的门第婚姻、家庭伦理、门阀制度以及民族融合的演变轨迹。

“七志”中,元谭与妻司马氏墓志体现鲜卑族与汉士族融合典范。元谭为北魏宗室,赵郡灵王元干第3子,历任高阳太守、宗正少卿、秦州刺史,封城安县开国侯等。幼时颇受孝文帝喜爱,孝明帝元诩时身居要职,猝然卒于河阴之变,赠使持节、卫大将军、仪同三司、青州刺史。其妻司马氏,为晋朝宗室司马楚之之后,北魏琅琊王司马金龙之孙。魏晋以来,河内司马氏始终是中原的一流士族,司马楚之归魏后被委以高爵重任,其后人多与鲜卑王室宗亲、贵族联姻。

同样,该展区陈列的丘哲与其妻鲜于仲儿的墓志,显示出北魏对西北边疆的经略,他们的结合也是民族融合的典型范例。丘哲妻鲜于仲儿墓志,刻于北魏孝昌二年,她为镇远将军、赵兴太守之长女,鲜于氏乃魏晋南北朝时期内迁丁零大姓之一。

其中刻于北魏景明三年的穆亮夫妇墓志也较有名,穆亮出身鲜卑大族丘穆陵氏。穆氏家族是北魏开国功臣,人才辈出,多与皇室宗亲、勋贵联姻。穆亮一生战功卓著、治绩丰硕,规划了北魏新都洛阳的营建,是孝文帝元宏迁都与改革的坚定支持者。志文详细记载了穆亮的家世、出仕、卒年等信息,而其妻尉太妃的墓志则补充穆亮的婚姻状况,展现北魏时期贵族女性的生活细节。

展厅展出的墓志

深入解读每方墓志背后的故事

碑林首次重磅阐释“墓志流变”

“铭石文脉——墓志形制与文体的演变”展区是展览的第三单元,以时间为线索,通过展示不同时期的墓志,阐述墓志起源、形制和文体的梳理与展示,在全国同类别展览中尚属首次。不止如此,整个展览特别是展陈解读的内容和方式、角度,集碑林多年以来的科研成果综合而成,可谓首次重磅公开。

为让观众更好理解墓志文,馆方还通过多种方式辅助解读碑志。展览以墓志文为蓝本,结合史料记载,合理想象,虚实结合,以国风动画形式演绎志主的人生故事,甚至其中多媒体的部分配音也由策展团队成员来完成,实现与观众“面对面”听到幕后策展人的声音。除了“图文+实体”解读墓志形制,本单元还介绍了墓志文体的演变,包括志题、序文和铭文等部分内容的发展与融合,以及受“古文运动”影响下墓志文散文化特征的逐渐显著,展览通过对比不同时期的墓志书写,揭示其所蕴含的历史信息和文化价值,让观众在欣赏墓志艺术之美的同时,也能领略到每方墓志背后的故事。

在“碑志分流”展示区,展板图示和碑志一起,清晰呈现了魏晋因官方简葬要求,人们将高大墓前碑刻缩小埋于地下,逐步演变为墓志的过程。孝文帝迁都后,贵族开始采用汉地墓志,但北魏时期形制尚未统一,还出现了一些特殊形制的墓志,比如盒形墓志、嵌有铁环的墓志等,最终发展为带盝顶墓志盖与方形志石的一盒墓志。

在该展区陈列的“于仙姬墓志”,便是由志盖与志石组成的“盒型”。于仙姬是北魏文成皇帝夫人,于阗国主之女。于阗是丝绸之路南道的交通要地,与北魏王朝关系密切,时常“遣使朝献”。于仙姬自西域远嫁魏宫,90岁高龄逝世,配享太牢,陪葬孝文帝西陵。于仙姬一生远嫁,加强了西域与中原的政治联系,也促进了两地的文化交流。葬于西晋永平元年的“菅夫人墓志”形制为螭首,其螭首与现存洛阳的西晋年间“辟雍碑”的碑首雕刻,甚至包括碑额偏向右侧完全相同。有力说明墓志非凭空出现,是由地面之上的碑刻转移到地下而来。志文显示,志主菅洛主持徐氏家事41年,品相端正,勤勤恳恳,备受家人和亲戚的尊敬,菅洛未有儿子留下,死后葬礼由大女婿崇主持。西晋泰始四年的“天水赵氏墓志”与东汉“仓颉庙碑”相似,碑首为圭形,不同点是“仓颉庙碑”有碑穿。此墓志圭首饰阳刻双兽,碑身左右两侧各饰一供养人像,刀法简练清晰,可见晋人衣饰风采。墓碑虽具碑的形制,但体形小巧,埋于墓中,碑文内容又和后世的墓志类似,被视为墓志的早期形式。展厅内,还有一方北魏正始四年“奚智墓志”。此墓志与中国现存最早的墓碑“麃孝禹碑”形制一致,都是圆形碑首。以上这些墓志,反映了魏晋时期禁立碑表,墓志如何从地上碑刻演化到地下的历史。

此外,北魏墓志盖多嵌4个铁环,东魏、隋代多为2个,这种形制在隋大业年间消失。因此,墓志盖上镶嵌铁环是除“盒型”墓志之外的特殊形制墓志,在此,策展方选取了北魏“侯刚墓志”与隋“张礼暨妻罗氏墓志”进行了实例展示。同时,展厅还首次展出了一件形制较为少见的四面方柱形志石,该志石3面刻铭,志主为北魏宗室元均之,墓志文显示他先后担任赢州平北府中兵参军、录事参军以及赵郡太守等重要职务,卒后被追赠为平西将军、瓜州刺史。

《熹平石经·周易》残石(局部)

多方墓志铭刻多段历史

呈现了中华文明的多元共生与传承发展

“家国天下——走向大一统的中古中国”是展览最后一个单元,展览中观众仿佛可以看到北魏孝文帝改革的宏伟蓝图,这场改革不仅是政治上的变革,更是文化上的融合,为中古中国从分裂走向统一奠定了基础。该单元以墓志为线索,以孝文帝划时代的改革为起点,讲述北朝后期至隋唐历史。

该单元通过极具个人色彩的墓志,为公众展现了那惊心动魄、影响深远却又较少人知道的中古政治史,是该展览不可多得的亮点。每方墓志,不仅是一个人的生平记录,更是一个时代的缩影,通过这些墓志,观众可感受到那个时代的风云变幻和厚重历史。策展团队首先用“元桢墓志”与“元澄妻李氏墓志”讲述了孝文帝在元桢和元澄的支持下,力排众议迁都洛阳,推行了规则详细、执行彻底的改革。其后,用元保洛、元弼、元引和卢令媛等墓志,分别说明了从改官职、尊儒学、从汉姓和胡汉联姻等改革的4个主要内容。还用元晖、元继、元融等5方墓志勾勒了从孝文帝去世到河阴之变之前北魏中央政治的变动情况, 利用元天穆等8方墓志讲述了中古历史上的重大惨剧——河阴之变。其中,有河阴之变的发动者,有河阴之变的受害者。策展团队将他们的墓志分列两排,在事件发生后的1500年后在此聚首,通过墓志文细细道来那场死亡1300多人,北魏朝堂近乎无一幸存惊天血案的缘起、经过和结果。

卢兰墓、李挺、尔朱敞与赫连子悦等墓志讲述了北魏的分裂与中国北部的统一。其后,王衮、张伏敬墓志等则刻画了隋军如何一步步从长安出发,灭西梁,最终拿下建康(今南京)统一全国的故事。

此外,还展出了李虚中、陈希烈、张仲宾暨妻刘氏墓志、范安贵等唐代名人的墓志。李虚中墓志由著名诗人韩愈撰写,其楷书字体规整,文字内容深刻。李虚中被视为“八字算命”鼻祖,其生平充满传奇色彩。陈希烈,颍川人,博学多才,精通玄学,深得唐玄宗重用,其在安禄山占领长安后投降叛军,最终被赐死,其墓志见证了唐代政治的风云变幻。

展厅结尾处陈列着于右任先生手书的文天祥《正气歌》,这幅作品不仅是于右任先生书法艺术的杰出代表,更是他一生坚守的家国情怀和民族精神的象征。(文/懿曦 图/何菲菲)