耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗 茶香袅袅见风雅

来源:陕西日报 2025-07-11 08:19

耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗。

姓名:耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗

等级:国家一级文物

出生时间:宋代

出土地:商洛市

年龄:近1000岁

户籍登记时间:1979年

现住址:秦岭博物馆

秦岭和合南北、泽被天下。处于秦岭腹地的商洛市历史悠久,环境优美。建设于此的秦岭博物馆是国内第一座全面展示秦岭的综合性博物馆。秦岭博物馆自2025年春节开放以来,各地游客前来参观。游客在这里可以开启秦岭历史文化探索之旅。

7月4日,秦岭博物馆讲解员黄小艳带领游客参观6楼的商洛历史文化展厅时介绍:“这个展厅的主题是‘秦风楚韵 古道春秋’。陈列宋、金、元代文物的展柜中有4件国家一级文物。其中,宋代的耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗对研究陕西茶文化、耀州瓷工艺发展和宋式美学等有着重要意义。”

壹 收纳弃物,古人茶席不可缺

耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗花瓣口,弧腹,圈足,1979年出土于商洛市东郊一宋墓,距今有近千年的历史。

元代《至正直记》记载:“宋季大族设席,几案间必用筋瓶、渣斗。”渣斗的造型多为上部敞口的碗状,下部承接圆腹小罐,承接口的口径有大小之分。渣斗被认为是用来盛放残渣废弃之物的器具。至于盛放何种渣滓,就要从唾壶这一器具说起。

唾壶是古人的卫生用具,用以盛放“口中水”。很长一段时间内,人们将唾壶与渣斗联系在一起,认为唾壶是渣斗的前身。

有学者指出,二者尽管功用有相似性,但出现在不同的时期,是不同的器物。瓷质唾壶在东汉末开始出现,渣斗唐代中期以后多见。唐代流行的渣斗,因其造型有利于液体流动,且唐代中晚期以后饮茶之风盛行,渣斗的作用已超出卫生用具的范畴。

茶伴随着中华文明的发展,成为中国传统文化的重要组成部分。其精髓不仅在于茶叶本身的芬芳,还体现在一套严谨而富有韵味的品饮流程之中。这套流程,从温杯烫盏、赏茶投茶,到注水出汤、分杯品茗,每一步都蕴含着对自然与生活的敬意。与流程相配的,是精致考究的茶具。随着茶文化的演进,渣斗在保持原有功能的基础上,成为一种专门的茶具。

河北省张家口市考古发现的辽代张世卿墓中出土了大量珍贵文物和精美壁画。多幅壁画呈现了侍女或仆从准备给主人上茶的场景。一幅壁画描绘的场景揭示了渣斗的茶具功能,表明其用于收纳茶事过程中产生的废弃之物。

可以想象,无论是冲泡后滤出的湿茶渣,还是洗茶弃用的头道茶水、品饮完毕需倾弃的冷茶残汤,都可以被盛放在渣斗中,维持茶席的洁净与雅观。

元代以后,我国的饮茶习惯由煎茶、煮茶改变为泡茶。这种转变使得茶具的种类形制发生了变化,渣斗作为茶具很少见到。而在承袭了我国唐宋时期茶文化的日本茶道所使用的茶具中,就有类似渣斗作用的器具,称之为“污水罐”。有学者认为渣斗就是污水罐的原型。

黄小艳介绍,耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗极有可能是收纳茶渣的器具,是古人在风雅考究的茶事中追求洁净与秩序的见证。

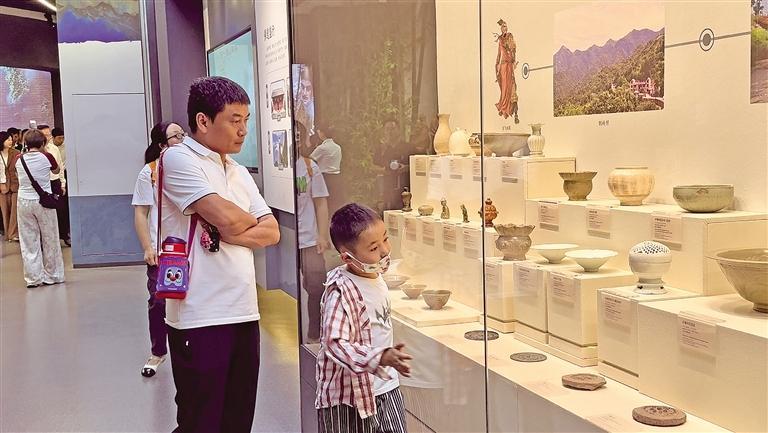

7月4日,游客在观赏耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗。

贰 薄胎青釉,窑火淬炼夺天工

耀州窑创烧于唐代。从晚唐开始,青瓷生产成为主流。之后,历经500余年发展,耀州窑成为北方延续时间最长的青瓷窑场。耀州瓷的釉色别具一格,有精巧秀丽、高贵典雅的天青釉瓷,有温润如玉、柔和淳朴的月白釉瓷,还有橄榄绿釉瓷。

耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗釉色素雅纯净,呈橄榄色,具备宋代耀州窑青瓷的胎釉特点。

宋代,瓷器烧制改用煤为燃料,青瓷釉质釉色发生了改变,由五代时期灰青、粉青、淡青、淡绿变为青绿泛黄褐,被称为“橄榄绿”。釉面清澈透明,富有玻璃质感。

橄榄产自南方,为什么用一种南方果子来形容北方瓷器的釉色特征?“这一看似矛盾的现象,正彰显了耀州窑的影响力。它的美,不限于一时一地,而是远近闻名、深入人心。”黄小艳说,“‘橄榄绿’不似翠绿色浓艳,又比褐黄色鲜亮,呈现出宁静雅致的味道,与宋代文人士大夫的审美风尚非常契合。”

橄榄绿青瓷的胎色多为灰白色和深灰色,胎质是耀州窑青瓷史上最好的一类。宋代耀州窑橄榄绿青瓷的烧造技术,已达到了当时的巅峰水准。

耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗造型规整,胎壁较薄,与橄榄绿色的青釉相得益彰。胎愈薄,愈显釉之清透;釉色愈沉静,愈衬胎骨之精纯。

中国古陶瓷考古专家王小蒙在《耀州窑天青釉瓷考》一文中,介绍了耀州窑天青釉瓷的主要工艺成就。

她认为,耀州窑青瓷中的薄胎者,胎壁厚不足2毫米。胎釉成分中有高铝高钾,是灰白胎青瓷烧成的重要原因之一。

所以,宋代耀州窑橄榄绿青瓷在天青釉青瓷之后,沿袭了薄胎瓷工艺,烧制追求胎薄质坚。

听着讲解,游客刘峰不禁感叹:“看这花瓣口沿,在薄胎状态下还保持着如此规整流畅的曲线。轻薄的胎体在制作过程中极易破裂和变形,要想在高温下具备绝佳的支撑力与稳定性,非千锤百炼不可。”

7月4日,黄小艳在介绍耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗。

叁 纹饰简约,方寸之间塑人物

如果说薄胎青釉体现了宋瓷的清雅风骨,那么这件渣斗腹壁的5组人物像,则为其注入了鲜活的生命力和浓郁的时代气息。

耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗造型独特,有5处壶门形开光,内贴塑坐姿人物形象生动。

开光是我国传统陶瓷装饰上常见的形式,具有很好的图案装饰效果,在视觉上可以使图案的主题突出。《简明陶瓷词典》中记述:“在瓷器上构成圆形、长方形、菱形、扇面形等外框,在其内绘画,谓开光。”

贴塑,也叫贴花,是指以模具翻制出成型的陶瓷饰件,粘贴在坯体表面,然后统一施釉,入窑烧制。贴塑瓷器具有明显的立体感,图案在坯体表面凸起,触感丰富,有较强的视觉冲击力。

贴塑的纹样种类繁多,绝大多数源于现实,是与人们生活密切相关事物的反映,既有牡丹、菊、莲、鱼、鸭、鹿、鹤、雁、孔雀等植物和动物的纹样,也有相貌迥异的外域胡人等人物纹样。

与其有异曲同工之妙的是南方越窑的剔花工艺。这种工艺是在器物成型之后,通体施化妆土,然后根据构图需要,在坯体的显著位置剔掉化妆土,形成装饰纹样,再施釉烧制。五代时期,黄堡窑陶瓷装饰中广泛运用了剔花工艺,如在碗、壶、瓶、罐、杯、钵等器物的外表,常装饰有剔花莲瓣纹、牡丹纹、菊纹等。有学者认为,这是耀州窑的陶瓷工匠在学习南方越窑装饰技法。

耀州窑博物馆副馆长仵录林认为,贴塑技法的出现是黄堡窑陶瓷工艺发展的结果。模制是贴塑的基础,在五代地层中出土了大量的盅、杯、壶柄、壶盖,也出土了一批模制成型的贴塑纹样。可以看出当时的模具造型规整、纹样清晰,已十分完备,有外范、内范、印花范等,为贴塑工艺创造了条件。

“这种贴塑工艺,需先以模具印制出人物图案,再趁坯体未干时,将其精准贴合在器物表面,最后施釉烧成。工序复杂,稍有不慎,人物图案便会在高温下移位、模糊甚至剥落。”黄小艳说,“耀州窑虽为民间窑场,生产的瓷器的装饰却深受宫廷趣味与文人审美影响。”

记者在铜川博物馆发现,该馆馆藏的五代青釉贴塑人物纹执壶,与耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗的纹饰极为相似。

两件器物腹部的人物均身形肥健、面目模糊,身着宽袖长袍,呈盘腿坐姿,给人以闲适自在之感。人物的动作、衣饰,虽经艺术简化,仍可由此窥见当时人们对隐逸境界的向往。

“历史无声,文物有痕。耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗历经千年岁月洗礼,仍闪耀着璀璨的光芒。它不仅是一件盛放残渣的器具,还是宋人风雅的见证,让我们领略宋人对精致生活的追求。它是朴素无华、大道至简美学的化身,是耀州窑工匠巧夺天工技艺的再现,更是我们了解宋代历史风貌的一个窗口。”黄小艳说。

记者 孙亚婷文/图

扫描二维码了解耀州窑薄胎青釉贴塑人物渣斗

北宋吕氏家族墓园出土的茶具

青釉刻花牡丹纹渣斗。

2007年至2011年,陕西省考古研究院在西安市蓝田县三里镇发掘了北宋吕氏家族墓园。墓园规划严谨,布局完整,共埋葬五代吕氏嫡系家族成员。

墓园随葬品丰富,共计1000余件(组),皆为实用器,涉及餐具、酒具、茶具、香具等,反映了北宋士大夫的丧葬礼俗和文人雅趣。

出土的茶具涵盖烹茶、点茶、散茶3种饮茶方式需用到的所有器具,有常见的茶盏、盏托、执壶等,还有罕见的茶碾、炙茶铛、煮茶铫子、铁鼎和茶筅等。

墓园出土的数十件渣斗,材质包括陶、瓷、石、铜等。

考古人员在其中一件铜质渣斗内发现了距今近1000年、保存完好的珍贵茶叶。考古专家表示,能够保存至今的茶叶实物在中国考古史上较为罕见。经过考证,考古人员初步认为这些茶叶是产自福建的白茶。

北宋吕氏家族墓园出土的青釉刻花牡丹纹渣斗通高8.5厘米,口沿径21厘米,圈足径5.7厘米,直口设计,大敞沿,圆唇,束颈,鼓腹,圈足。通体施以青釉,釉色青绿,釉面光滑均匀,气泡密集。内壁刻有折枝牡丹纹,外壁刻有折扇纹与双重仰莲瓣纹,图案精美细腻,显示出制作工艺的精湛和细致。

(记者 孙亚婷整理)