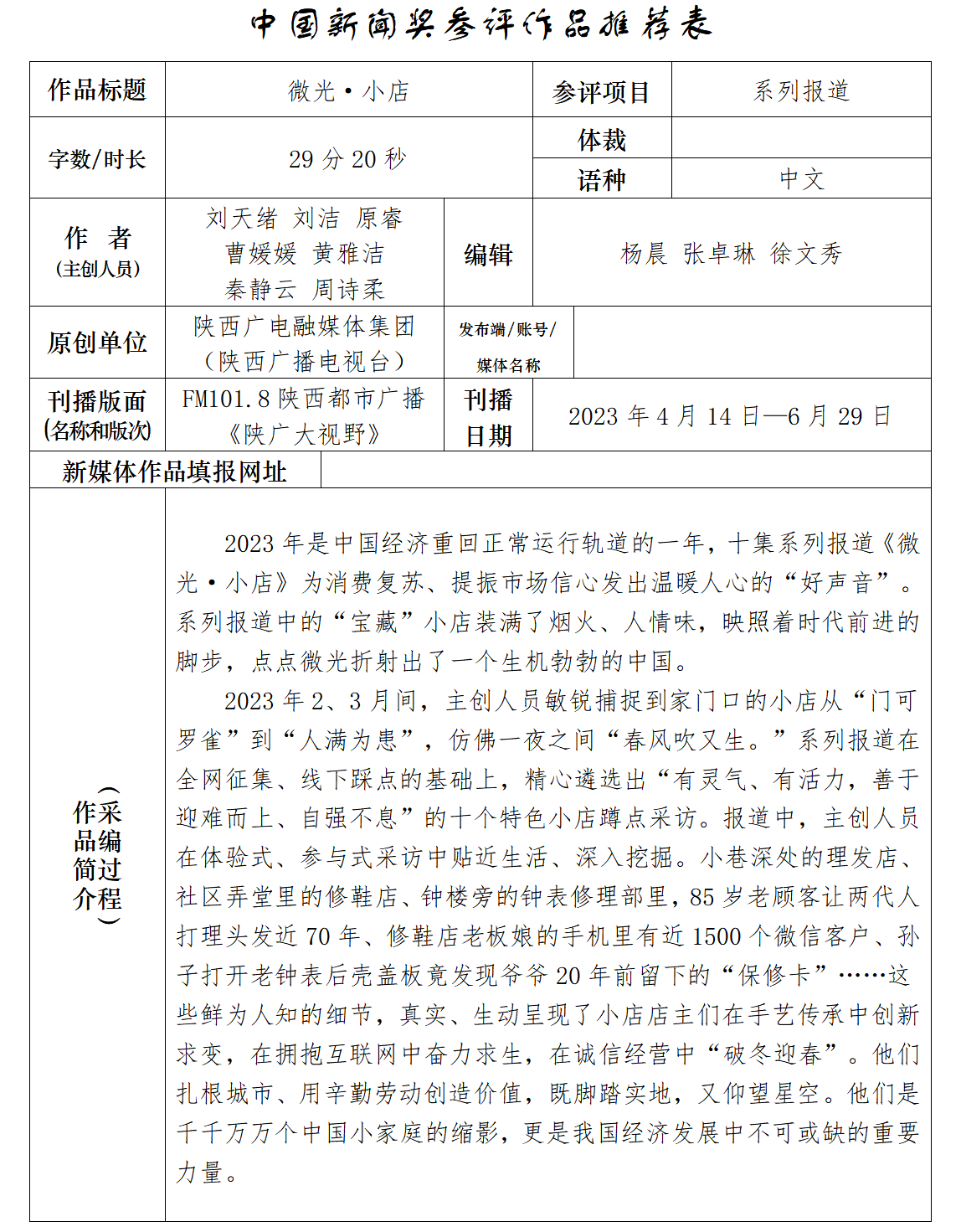

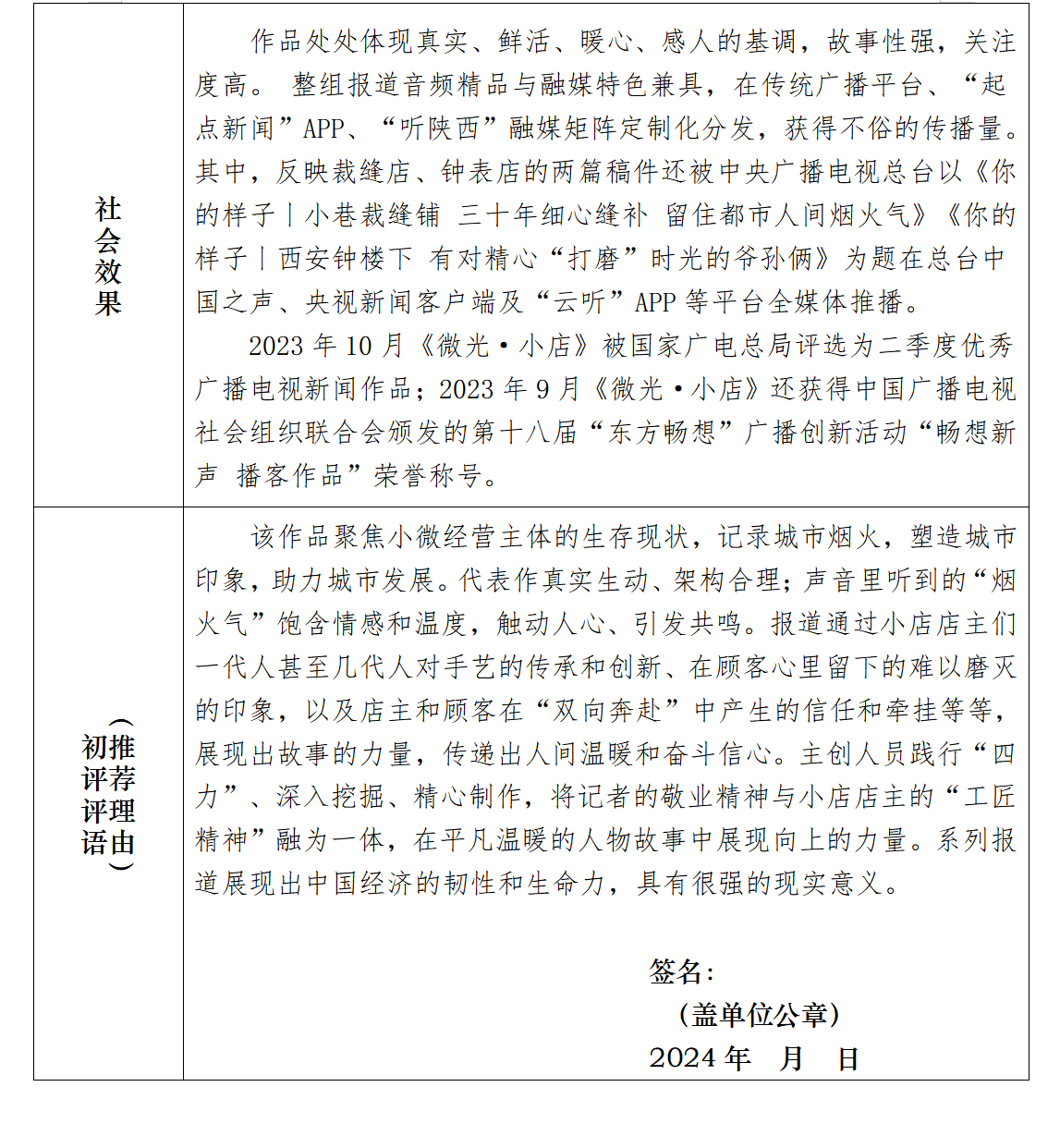

报送第34届中国新闻奖参评作品公示:微光·小店

来源:西部网 2024-05-13 09:00

《微光·小店》系列报道(一)

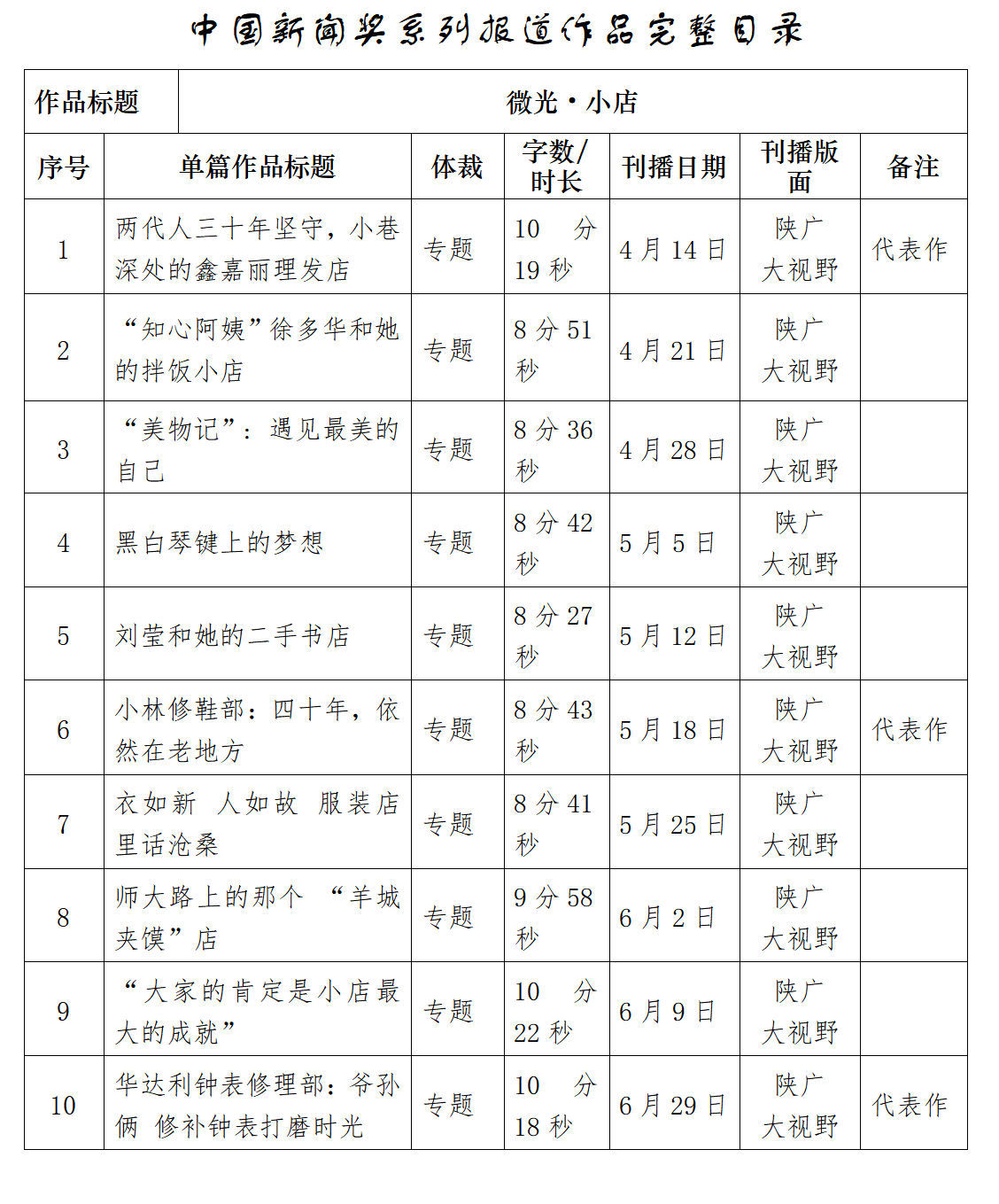

两代人三十年坚守,小巷深处的鑫嘉丽理发店

开栏语:

寻常巷陌的小面馆,上班路上的早餐店,15分钟便民生活圈里的众多小店,是城市里并不起眼但不可或缺的存在。非同寻常的三年时光已经远去,这些小店成功跨过疫情,如雨后春笋般地迅速复苏,像经济生活中的毛细血管,涓涓细流汇聚成海,坚韧又顽强地再一次融入到我省经济发展的洪流中。

为记录城市烟火,塑造城市印象,凝筑城市记忆,助力城市发展,通过店主们平凡的坚守、不平凡的故事,展现人生百态和人间美好。

本台从今天起推出系列报道《微光·小店》,带大家一起来“探店”,寻味西安这座城市里浓浓的烟火气,讲述普通人在都市圈的真实奋斗和拼搏故事。

今天请听第一篇:《两代人三十年坚守,小巷深处的鑫嘉丽理发店》。

出主片花:

女播:寻常街巷里的口碑小店,历经三年疫情,如雨后春笋般地迅速复苏,破冬迎春。

男播:它们有灵气、有活力,善于迎难而上,自强不息。

女播:它们像小草,足步虽小,却拥有自己足下的土地。

录音1:只要他们喜欢,只要他们爱吃,我就多坚持做几年。让他们留一点点回忆吧。

录音2:我的老顾客,甚至是三代人来我们家理发,觉得来到我们店里说说话,聊聊天,理发的过程,感觉特别地舒服。

男播:特别策划《微光·小店》,寻味城市里浓浓的烟火气,展现普通人的奋斗故事。

导语:洗吹染烫样样全,这样的美发店,在街头巷陌,随处可见。那些一手拿剪子,一手拿梳子的理发师,总是带给我们焕然一新的欣喜和愉悦。在西安,一家十八平方米的美发店,两代人三十年的坚守,让顾客们旧貌换新颜,甚至永远定格了音容笑貌。

今天,我们就跟随记者一起走进这家有着三十年历史的“微光小店”。采制:陕西台记者刘天绪、刘洁。

【出录音】小店里的谈笑声【录音压衬】

西安,永宁门外,直线距离一百米,南郭路上。

春雨纷飞的上午十点,十八平方米的“鑫嘉丽”美发店内,顾客已经排起了队。

三把理发椅,三面镜子,老式的烫发机安装在墙的高处,正对大门的玻璃搁架上,整齐摆放着洗发水、烫发液。隔间是个小小的洗发间,最里面是一间只容得下两个人打转身的厨房。

“鑫嘉丽”美发店的主人,是贺家三兄妹。

【出录音】贺爱琴:那我就先给你烫。

女顾客:可以,可以可以。

贺爱琴:烫完以后,到时候再修一下。【录音压衬】

贺爱琴既是小店的法人代表,也是三兄妹中唯一的女孩儿,负责理女发;二哥贺盛利,负责男发;小弟贺盛钢,则全权负责后勤。

这家小店不仅是兄妹三人的生活来源,也是贺家三代人的手艺传承。

贺爱琴:

【出录音】我听我奶说,我爷最早也是个剃头匠,过去那种担担子么。我的舅爷好像也是个理发的。我的父母,是支援大西北来这边的,我们是南方人。我爸是(西安)大上海(美发厅)的,我妈(西安)大光明(美发厅)的,他们都是理发的。我大哥呀,我嫂子呀,都是做这一行的,他们在大上海(美发厅)是挺有名气的。【录音完】

【出录音】贺爱琴:阿姨。

贺盛利:慢慢地,慢慢地。

贺爱琴:你先歇,歇一会儿啊。下雨天你还跑过来。

刘宝林:下午有个聚(会),让小贺给我做个漂亮头(发)。【录音压衬】

今年85岁的刘宝林,住在与“鑫嘉丽”美发店一路之隔的小区。她告诉记者,从十七、八岁梳着两条大辫子,到现在满头银发,贺家两代人给她打理了近七十年的头发。

【出录音】我认识她爸的时候,她小呢。他父亲在大上海(美发厅)那都是有名的(美发师),人家一家子都在大上海(美发厅)。现在这看着这孩子还耐心,这两个理发呀干啥呀,真是一丝不苟,就是大上海(美发厅)那些作风。【录音完】

1993年,父亲贺兰华和母亲朱仕珍退休后,在不到十八平米的活动板房里,开了“嘉丽”美发店。那时候,小弟贺盛钢是店主。据他回忆,当初最不方便的就是每天要去马路对面的一家单位提水。

【出录音】记者:一天最多的时候能拉多少?

贺盛钢:最少得三桶吧。

贺盛利:这么高、这么大一个桶。

记者:就是得有差不多半人高。

贺盛钢:半人高。

记者:一桶得多少斤?

贺盛利:灌满了有二百斤。

贺盛钢:得两个人抬。【录音压衬】

2000年,活动板房被拆除,贺家人商量后决定:在附近再找一间小门面房安顿下来,继续为街坊邻居服务。从此,就有了这间水电都方便的“鑫嘉丽”美发店。

【出录音】刮脸、吹风机吹头发等声音【录音压衬】

二哥贺盛利当时还在大上海美发厅工作,一下班他就帮助父母打理小店的生意,而他的“师傅”就是父亲贺兰华。在父亲的严格要求下,他练就了一手刮脸的绝活儿。

【出录音】严格要求,整天早晨先练功,站到那儿,两个手抬起来(练功)。主要是练手腕,刮胡子的时候,你刀拿着是手腕来回动。两个肩膀奓 [zhà]得有点累,一天肩膀都酸的。【录音完】

如今,贺家父母已经去世多年了,但是他们的手艺传给了下一代。贺家兄妹在这个理发小店里继续为周边的顾客服务。

回忆起父母健在时,一家人在小店打拼的日子,贺爱琴感慨万千:

【出录音】父母那一代的人,特别辛苦,真是,比我们要辛苦多了。天不亮就来店里,到了晚上,把顾客全忙完了以后他们才回家。尤其是过春节的时候,人特别特别多,有的时候,我们还没来呢,顾客已经在我们家门口等了,他们说,你怎么不早点儿来,我们在这等了好久。我的老顾客,甚至是三代人来我们家理发,从父母那一代到我们这一代,觉得来到我们店里说说话,聊聊天,理发的过程,感觉特别地舒服。【出录音】

随着城市的改造,岁月的流逝,很多老顾客都搬离了“鑫嘉丽”美发店所在的街区,可是他们忘不掉贺家兄妹的手艺,还像过去一样光顾这里,有的甚至要穿越大半个西安城;有的老顾客,让儿女开车拉着他们来;还有的顾客,专门来接贺家兄妹,上门为父母服务。

贺盛利:

【出录音】我们这儿有个客户约我,让我给他父亲剪头去。然后就到(西安市)第一医院去。给他的父亲剪完头,他父亲第二天就不在了。【录音完】

贺爱琴:

【出录音】老阿姨卧床了,在家里出不来了。然后,她儿子会开着车,把我接他家给她理发。她还不愿意坐床上,必须要就跟那理发店的那个感觉是一样的,前面必须有个镜子,然后有个椅子,然后我给她洗头,吹头发,剪头发,给她弄个造型。过后以后还要必须拍照、握手,反正特高兴。他儿子就说,呀!如果你要来了,我妈真是精神焕发。【录音完】

贺爱琴说,2019年到2020年期间,因为自己要照顾生病的婆婆,很难兼顾店里的生意,后来加上疫情,小店经常歇业,兄妹三人曾盘算着关了小店或者转让出去。最终,因为舍不下这门家传手艺,也舍不得那些陪伴了三十年的老顾客,二哥贺盛利决定坚持下来。

【出录音】记者:那时候有没有想着咱这个店就“消失”了?(说明:此处“消失”意思是指店铺倒闭、不复存在。)

贺盛利:那没有那么想,我这想着疫情也很快就可能能过去。我就想,最起码有个生活费也行吧。最起码,坚持着,不至于要亏损。【录音完】

【出录音】荡剃刀的声音【录音压衬】

在隔间的门框上,挂着一块长约一米,宽约三十公分的帆布。贺盛利说,那是用来磨剃刀的,这可能是西安市最后一块毕刀布了。只见,贺师傅将剃刀在毕刀布上“唰、唰、唰”来回磨了几下,剃刀变得锋利起来。听老辈的人说,如果一位理发师傅的刮脸手艺好,剃刀在毕刀布上磨得“够劲儿”,顾客放松得甚至能慢慢睡着。

贺盛利坦言,如今,他们的美发理念和年轻人形成了碰撞,平日里年轻顾客并不多。为了增加一点收入,小店门口堆放着一些蔬菜水果,这是小店设立的一个社区团购的提菜点,偶尔会有取菜的顾客来店里理发。

【出录音】因为我们这个年龄大了,跟那年轻人的思维、想法有点不太一样,他们要求的可能我们达不到。年轻人要求得比较时尚一点吧,比较个性一点,有点冲突。【录音完】

【出录音】谈笑声、推子声、吹风机的声音【录音压衬】

今年春天,客流量不断回升,“鑫嘉丽”美发店每天又热闹了起来。

顾客1:【出录音】平时店里人多,有时候要排上半个小时呀或一个小时。【录音完】

顾客2:【出录音】那一想漂亮,都该找你了。【录音完】

《微光·小店》系列报道(六)

小林修鞋部:四十年,依然在老地方

出主片花:

女播:寻常街巷里的口碑小店,历经三年疫情,如雨后春笋般地迅速复苏,破冬迎春。

男播:它们有灵气、有活力,善于迎难而上,自强不息。

女播:它们像小草,足步虽小,却拥有自己足下的土地。

录音1:只要他们喜欢,只要他们爱吃,我就多坚持做几年。让他们留一点点回忆吧。

录音2:我的老顾客,甚至是三代人来我们家理发,觉得来到我们店里说说话,聊聊天,理发的过程,感觉特别地舒服。

男播:特别策划《微光·小店》,寻味城市里浓浓的烟火气,展现普通人的奋斗故事。

导语:一座老城,两双巧手,敲敲打打、缝缝补补的是鞋子,也是对生活的一份热爱。林云刚和林美清夫妻俩在古城西安感受着城市的日新月异,也耐心地让每一个修鞋的人感受匠人的细致与诚意。

今天的《微光·小店》系列报道第六篇:《小林修鞋部:四十年,依然在老地方》。采制:陕西台记者原睿、实习记者徐文秀。

初夏的清晨,西安上空雨丝纷飞。

绿叶成荫的大学南路上,并不起眼的“小林修鞋部”和往常一样开门迎客了。

【出录音】顾客:15块钱哦?

林云刚:行。

顾客:好,谢谢……【录音压衬】

九点刚过,外头依然飘着雨,便已有顾客上门来取前一天送修的鞋。

走进店里,映入眼帘的是店主平时修鞋的操作台。

台子只有五六十公分的高度,上面摆满了各式各样的修鞋工具,锤子、锉刀、钩针、胶水以及鞋跟钉、垫片、缝鞋线等,林云刚和林美清两口子正坐在台子后面猫腰修鞋。

【出录音】打磨鞋底、锤子钉鞋跟的声音【录音压衬】

丈夫林云刚戴着眼镜在仔细地打磨鞋底,妻子林美清挥着小锤子在给高跟鞋钉跟儿。

敲敲打打的声响里,他们在西安修鞋的故事徐徐展开……

林云刚的修鞋手艺是家传的,妻子林美清则是结婚后才干的这一行。

【出录音】他父母一直就干这个修鞋的行业,他也就从小就十几岁吧,就开始跟着他父母出来了,就一直干这个。我是中途干的,嫁给他了,也就这样,随着他了,就干这一行吧。一干就是几十年,我现在也感觉这一行也挺好的,勤快了就有钱挣嘛。【录音完】

上世纪80年代,林家夫妇从浙江温岭一路奔波来到西安,一起干起了修鞋的营生。算起来,有四十多年了。

林云刚:

【出录音】就刚开始骑个三轮车,摆在那个地摊旁边,马路旁边。后来过上几年以后,地摊不是拆了,给你弄个棚棚,再过几年以后的小门面房,慢慢吧,不断不断地改善嘛,光地方换了五六个了。【录音完】

初到西安的十年间,他们那个小小的修鞋摊一直在漂泊。

【出录音】我们刚来的时候辛苦得很,那个地方特别冷,冻死啦。那个雪啊,半个月都化不了。那个时候我们也没钱,衣服穿得薄,冻死了,脚、手都冻得鼓包了。【录音完】

在西安打拼10年后,林家夫妇结束了终日飘摇不定的生活,终于有了属于自己的小店。这个店一开就是三十年。

只有36平方米的小小鞋店虽然面积不大,但五脏俱全,屋子被主人收拾得井井有条。

他们专门定制了鞋架,丈夫林云刚还精心制作了防飞尘的打磨机挡板,屋子里满是夫妻俩精心雕琢的痕迹。

【出录音】(说明:林云刚一边打磨一边给记者介绍自己对机器的改良。)

林云刚:打磨机嘛,磨鞋用的嘛。这打磨机打它,粉尘都跑到我鼻子上嘛,很严重,我自己想了办法把这个都弄起来。这个板给它架起来、弄起来,挂着做出来。

记者:就挡住了?

林云刚:挡住了,粉尘挡住就挡住,出不来了。【录音完】

店外雨丝不断,天气微寒,来店里修鞋的人却一个接着一个。

【出录音】顾客:好吧?里面都清理一下,谢谢!

林云刚:没事……【录音压衬】

有的人鞋子开线了;有的人要粘鞋底;还有人需要补鞋子上的破洞……

经验丰富的林云刚打眼一看就知道鞋子的问题该怎么解决,经过他手修补的鞋子几乎都能“重获新生”。

【出录音】(说明:林云刚一边干活一边给顾客讲鞋子要怎么修。)

林云刚:它是这样的,把这个楞割掉,这样割掉,这个底子其实还挺结实的,就光这个地方不行。

顾客:头头这咋弄呀?这头头这,头头它这粘的,这咋弄?

林云刚:撬嘛!原底不动嘛!

顾客:噢,不动它,噢!

林云刚:光粘底下嘛!【录音完】

无论是哪类鞋子,夫妻俩修补起来都得心应手。

【出录音】林美清:现在鞋动不动,像这些鞋都两三千的。

林云刚:老一套的东西不行了。

林美清:叫以前的老修鞋匠来了,他也修不了,他也不敢弄。

林云刚:像粘这个底子,鞋子这些几千块钱的,你给他粘不好,就看不上。【录音完】

时代在变化,人们的修鞋需求也在变化。

从最开始的结实耐用到现在追求美观大方、整洁舒适,林家夫妇修鞋的手艺也在不断提高。

【出录音】林美清:你看原来都用钉子钉,发展到现在也不用钉子,(林云刚插话:全部贴上。)用胶水贴。【录音完】

修鞋是门手艺活,需要不断求新,夫妻俩一闲下来,免不了琢磨自己的修鞋技术。

【出录音】林云刚:鞋,有些筒筒脚塞不进去,没有拉锁的,我都把它加上一个拉锁,开个拉锁;有些鞋筒太长了,我把它铰短。【录音完】

无论是修皮鞋,还是休闲鞋,各种高跟鞋、板鞋等等,夫妻俩总能让每个来修鞋的人都笑着走出去。

【出录音】顾客:当然满意,我的鞋,我们一家子鞋全都在他这儿(修)……【录音压衬】

到了中午,仍有人陆续来修鞋、洗鞋,好多都是多年的老顾客。提到夫妻俩修鞋的手艺,大家都赞不绝口。

【出录音】顾客:我都一二十年了,一直在这儿修鞋呢。修鞋修得可好了,根本就看不出来是修的,跟新的一样。礼拜天你来,还修不上,人多得很。【录音完】

小店在夫妻俩勤勤恳恳地经营下,生意一直红红火火。

【出录音】付款30元声、装鞋声【录音压衬】

单是妻子林美清的微信上就有近一千五百个人,其中大部分都是修鞋店忠实的老顾客。有的老顾客还会介绍朋友来林家店里来修鞋。

【出录音】顾客:我还介绍,不在我们附近住的,我几个朋友也在他这呢。我一介绍过来,我说他们两口子修鞋可以,人家一直到现在都在他这修呢。【录音完】

有的人甚至离开西安以后,还会专门把鞋子寄过来找夫妻俩修。

有个老顾客是陕北人,偶然在西安找林师傅修过一次鞋,便认可了他们的手艺。后来离开了西安,还要专门来找林师傅修鞋。

【出录音】林美清:以前都是自己来的,现在她都基本上都叫她司机啊,直接就上这儿。

陕北老顾客微信语音声:“他们回去了,下次来取。”

林美清:你看。(说明:此处林美清给记者打开手机,开始播放陕北老顾客的微信语音。)

陕北老顾客微信语音声:“星期天来取来呀,星期天。”“星期天或者星期一。”【录音完】

小小的鞋店,既是修鞋的场所,又是维系周围的人们和林家夫妇情感的纽带。居住在周围的老顾客们,谁有点困难,夫妻俩二话不说,去热心帮忙。

嗓子不舒服的刘阿姨(化名)要借口罩,林云刚一下子拿出好几个让刘阿姨戴着。

【出录音】刘阿姨:拿一个。

林云刚:拿两个吧。

刘阿姨:拿一个,拿一个。

林云刚:多拿几个,万一要用呢。

刘阿姨:哎哟哟,屋里多得很,我下次来给你还两个。

林云刚:不需要,不需要。【录音完】

时光匆匆而过,林云刚今年已经58岁,妻子林美清今年也55岁了。

【出录音】缝鞋机缝鞋子声音 【录音压衬】

夫妻俩在西安奋斗了大半辈子,一头扎在修鞋这个行业里,靠着自己的双手,一双鞋一双鞋地修出了虽不富裕但安稳的光景。而隐藏在一针一线里的旧时光,也在新的时代焕发着新的活力,一如夫妻俩在快节奏的生活里,保持着对慢工细活的最大诚意。

【出录音】林美清:哎呀!说老实话,现在都不是说顾客的关系,现在就成为跟朋友关系一样的。所以我也舍不得回家,真的舍不得回家,身体好的话,还是要干上个十年、八年吧!【录音完】

四十年的诚信经营,修鞋这门老手艺可能有朝一日会被代替,可留给林家夫妇的那份怀念必将隽永又悠长。

【出录音】林美清:我说还是,人还是要诚信为主,反正我们做的都是回头客(的生意),这几十年的风风雨雨就是这样子,一步一步地走过来的,真的是很不容易的。【录音完】

《微光·小店》系列报道(十)

华达利钟表修理部:爷孙俩修补钟表打磨时光

出主片花:

女播:寻常街巷里的口碑小店,历经三年疫情,如雨后春笋般地迅速复苏,破冬迎春。

男播:它们有灵气、有活力,善于迎难而上,自强不息。

女播:它们像小草,足步虽小,却拥有自己足下的土地。

录音1:只要他们喜欢,只要他们爱吃,我就多坚持做几年。让他们留一点点回忆吧。

录音2:我的老顾客,甚至是三代人来我们家理发,觉得来到我们店里说说话,聊聊天,理发的过程,感觉特别地舒服。

男播:特别策划《微光·小店》,寻味城市里浓浓的烟火气,展现普通人的奋斗故事。

导语:在西安钟楼下,33岁的张瑄和82岁的爷爷张守仁老先生常年坚守着一个叫“华达利”的钟表修理部,为慕名而来的客户修理各种各样的手表挂钟。岁月在他们的敲敲打打中逝去,时光的刻度又活跃在每个钟表的盘面上。他们的精湛手艺为广大顾客留下深深的印记。

今天的《微光·小店》系列报道,让我们走进这家小店,聆听爷孙俩修补钟表,“打磨”时光的故事。采制:陕西台记者刘洁。

【出录音】张瑄:这表里头发现有一点水汽啊,你不论在哪儿拾掇……

顾客:桂林去了,那天去雨大得很。【录音压衬】

早上九点不到,家住西安的安先生和妻子走进位于钟楼旁的华达利钟表修理部来修表。前几天,他朋友的手表就是张瑄修好的。

只见张瑄麻利地去掉表带,打开后盖,拿出电子放大镜,一点一点给顾客展示手表上的问题。

这时,一位女顾客来换电池,张守仁老先生接过手表,带上放大镜,随手拿起螺丝刀和镊子,三两分钟就换好了电池。

【出录音】各种钟表打点的声音【录音压衬】

这样忙碌的早晨,张瑄和张守仁爷孙俩早就习以为常了。

小店不足二十平方米。靠西摆放的三个玻璃柜台里,陈列着各式各样的手表、表带,柜台后面的架子上,摆放着各种座钟,最老的一座已经有上百年的历史,在祖孙俩的精心守护下,依然发出悦耳动听的报时声。

【出录音】上发条、钟表报时的声音【录音压衬】

1957年,张守仁凭着跟叔父学好的修表手艺,成为西安市第一钟表合作社的一员;1975年,他在北大街开起了钟表修理部;1984年,他把小店搬回西大街自家的门面房,从此扎下了根。上世纪九十年代,随着电子表的风靡,修表的生意日渐惨淡,张守仁无奈之下,将门面房分租出去,儿子也转了行,小修理部只能维持温饱。

2012年,从小就对修表着迷的孙子张瑄,大学毕业之后毅然回到华达利钟表修理部,接过爷爷手上的活计。

张守仁:

【出录音】就把人家顾客的表,当咱自己的表去修,这个表绝对都能修好。【录音完】

在正对门的墙上,挂着几十支老式的机械手表,每一支都用一根细丝线挂着一张泛黄的纸片,上面用圆珠笔写着顾客的姓名、日期、修理费。时间最长的一张标签是:1957年6月10日,修理费一块六毛八。字迹已经模糊,可是当年的情景,张守仁老先生却记得清清楚楚。

【出录音】张守仁:这个人叫陈平,原来是我的老师,我去找过他,一直都没找着,他在七星巷小学上班。

记者:那您为什么还一直留着这块表?

张守仁:那肯定得留,人家的东西咱得给人家保管,一直往下传,不会动。【录音完】

在小店里,墙上挂的、货架上摆放的机械表、钟摆表以及老式的德国五音钟,都在静静地等待主人。张瑄说,修表不难,难的是校准。所以,修好的表都要放店里校准一段时间,短的三五天,长的一两周,为的就是让顾客放心满意。

【出录音】小鸟报时钟报时声音【录音压衬】

十点整,墙上挂着的一个木制小鸟报时钟,发出悦耳的声音。房子一样的钟,每到整半点,屋顶上的小门打开,一只小鸟就会出来报时,房子下面吊着长长的两根摆锤。

张瑄告诉记者,几周前,顾客是怀着近乎绝望的心情送来的,当时它从墙上被拽下来摔得散了架。

【出录音】对每个人都有纪念意义,如果我们再不帮他修复,那可能这就真的就放到最后就成垃圾了。他大老远从德国都抱回来,都没事儿,在家里摔坏了,因为个这,你把它给放弃维修了,有些可惜了。完全是通过咱的技术跟用心可以把它修复好的。【录音完】

【出录音】(说明:张瑄一边整理工具,一边说话。)因为现在一些好表来说,客户还是希望就无痕开启一些新式表……【录音压衬】

华达利钟表修理部里,大大小小有上百个抽屉,装满了多达几百种的工具和零配件,在靠墙的桌子上还放着加工机器,是张瑄自己动手制作零部件的工具。

两周前,顾客送来一块民国时期的猎装怀表,银色的外壳破损,玻璃表蒙、表针都缺失,针轴尖断了,背后的零部件也不全。除了买材料和配件之外,张瑄自己制作缺失的零部件,用了一周时间,终于修复好。

【出录音】那咱就觉得,对人家来说,也是一个纪念意义。无论如何,尽咱的能力范围内帮助人家,只要咱下点功夫给他弄好,就是双方都比较满意。【录音完】

随着时代的发展,手表的内部构造越来越复杂,零部件多的可以达到几百个,加上顾客对于钟表维修的期待,修表这活已经上升为精修且美观,最好能复原最初的状态的程度。修表的装备也从一支放大镜、一根螺丝刀、一把镊子,升级为各式各样的现代化工具。

张瑄坦言,近几年,店里没少投资加工机器,尽管有的机器一年也用不了几回,可是看到顾客拿到修复好的表之后的惊喜和感激,觉得所有的投资都值得。

【出录音】张瑄:这师傅也是咱这的老顾客,多少年了。

男顾客:其他地方修不了,换个电池我都由城北跑到这儿来了。手艺也好,再一个人家收费也比较公道,关键是质量保证,讲信誉。

记者:您是从哪儿过来修表的?

女顾客:南三环以南。自己给自己送的一个生日礼物,出于一个对过去的怀念吧,还是希望它能好好地走着……【录音压衬】

小店地处西安钟鼓楼下,很多外地游客会不经意间走进店里,那些滴答作响的各式老钟表,总会让游客发出惊呼,甚至动情地讲述自己和某个钟表的故事,走的时候还不忘带上小店的名片。随后,天南海北的一块块钟表,就随着快递飞进了小店。

张瑄一边给记者看手机上的快递记录,一边笑着说,每年花在给外地客户寄钟表的费用就不少。

【出录音】咱也就都希望就把精力都用到咋样去对待每一个表了。咱就认为,你只要把活给顾客干好,只要达到他的满意,你肯定有源源不断的生意跟经常往来的顾客。【录音完】

至今,张守仁老先生仍然保持着“前店后家”的守店习惯,晚上就睡在店后面不足10平方米的小隔间里。白天,张瑄守着店,从顾客手里接过一支支等待复原的钟表。张守仁擅长修老式钟表,时不时骑着自行车,往西安各处上门修理各种落地钟。岁月就这样在祖孙俩的忙碌中悄悄流过,他们觉得那是别样的踏实,格外有奔头。

张守仁:

【出录音】那心里高兴得很嘛,心情美得很。【录音完】

每一块经过张氏祖孙修过的表,都会有一张保修卡,有时候老顾客送来的老钟表,打开后壳盖板,还能看到张守仁几十年前修理时留下的保修卡,这时候总有一股暖流涌过张瑄的心头。

【出录音】这就感觉记录了一个时间段一样的,比较有意义,感觉。在爷爷手上都修了十几、二十年了,都没有出现问题,希望就经过我的这次维修,让它再用上十几、二十年不出问题。【录音完】

【出录音】西大街上车水马龙的声音【录音压衬】

透过小店的落地玻璃门,能看到西大街上熙来攘往的人流车流。小店里,一盏台灯下,滴滴答答的光阴流转中,祖孙两人静静地“打磨”着时光。

张瑄:

【出录音】像我们从事这个行业,传到我都已经算是第四代了。所以我也会不辜负爷爷的期望,好好把这个事情认真地对待,坚持地干下去。孩子等他大一些,让他接触一下维修方面的这些事情,如果真的喜欢,那肯定就是要好好培养,让他比我更深入地去学习,把这个店好好地经营下去,用更新的理念跟技术去服务好每一个人。【录音完】

【出录音】钟表打点声【录音渐弱】