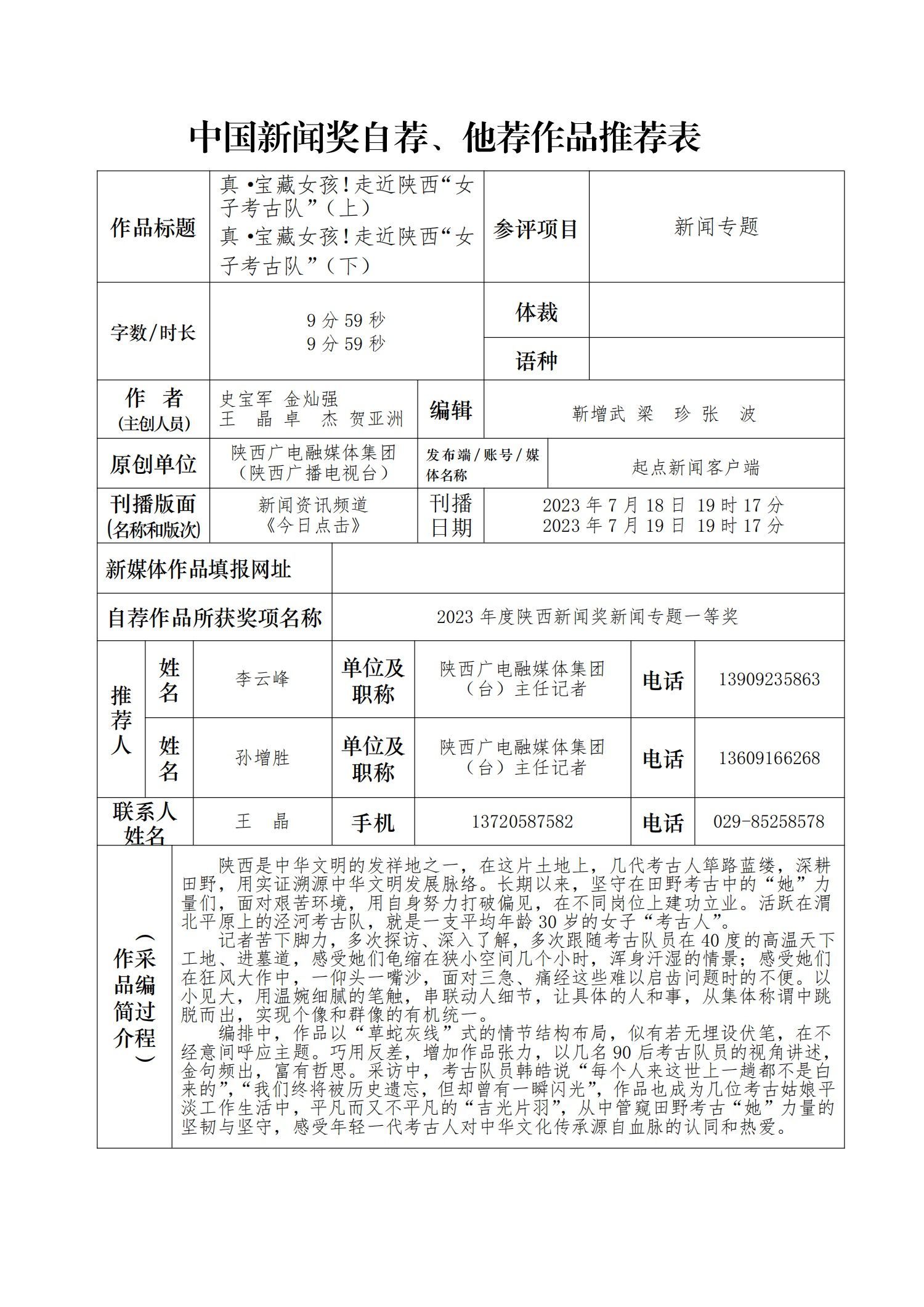

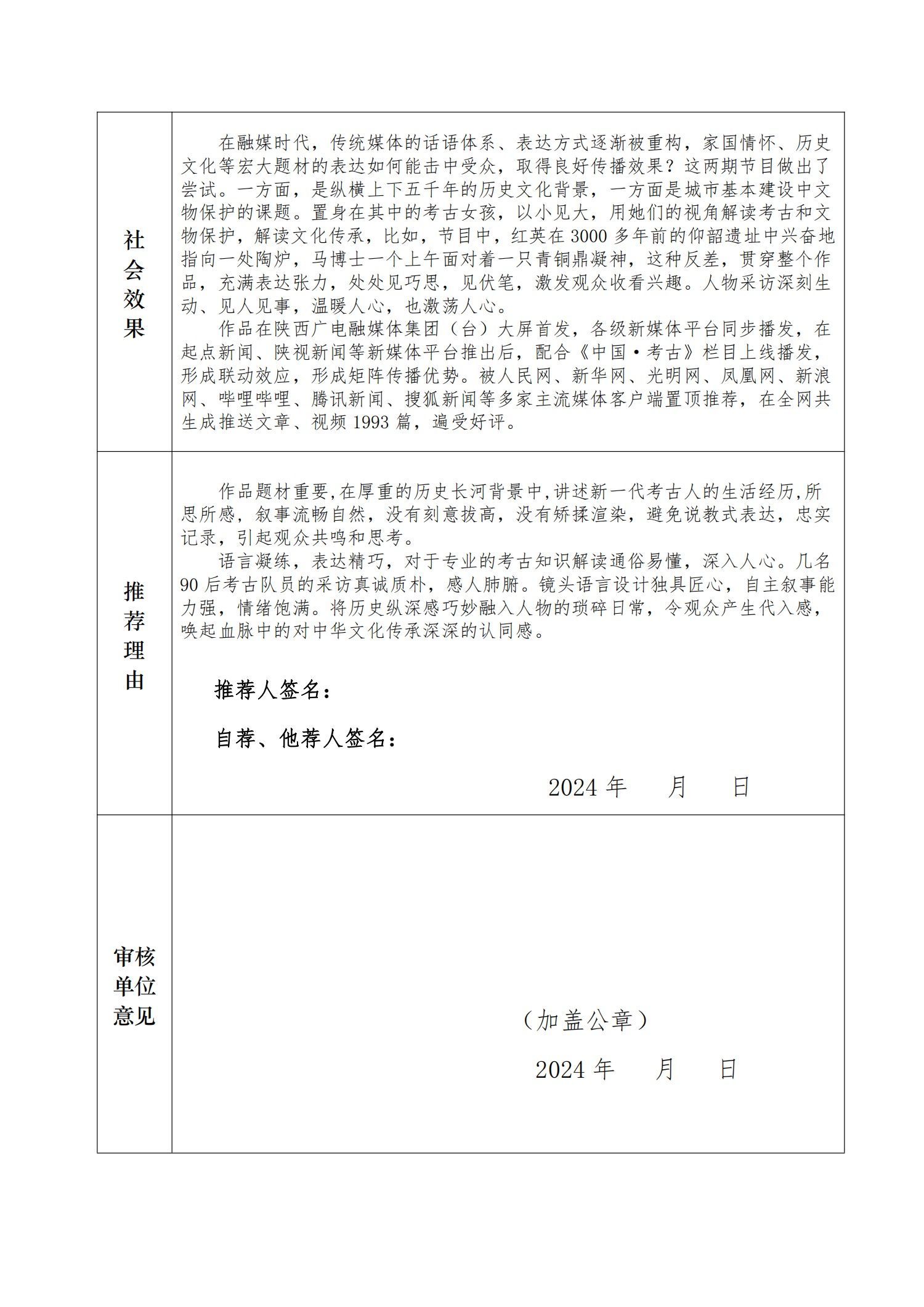

陕西广电融媒体集团(陕西广播电视台)关于第34届中国新闻奖自荐、他荐作品参评公示:真·宝藏女孩!走近陕西“女子考古队”

来源:西部网 2024-05-13 08:10

真·宝藏女孩!走近陕西“女子考古队”(上)

真·宝藏女孩!走近陕西“女子考古队”(下)

(片头)

字幕+画面+音乐:

由于田野考古工作环境艰苦,

以前,从事这项工作的女性很少。

近年来,这种情况有了较大转变。

在西安市城北片区,

活跃着一支主要由女性组成的基本建设考古队,

长期坚守在田野一线,

用扎实作风写下了不俗的成绩。

真·宝藏女孩!走近陕西“女子考古队”(上)

字幕:陕西省考古研究院泾河考古队

解说:在西安市城北一处已经拆迁的村落里,一所已经废弃的学校就是陕西省考古研究院泾河考古队的临时驻地。

现场对话同期声:咋样,感觉?感觉还行吧,就是去做几天调查工作。他们是每一个坑都要透明网往里包一下?对,一个坑,基本差不多,他们每到一个坑都要往里拐一下。

解说:近年来,我省建设用地“先考古 后出让”制度不断推行,在有效保护大量文化遗产的同时,也出现了基本建设考古任务激增的局面。按照陕西省考古研究院推行的考古“片区制”理念,2020年,泾河考古队这支重要的考古力量开始部署在城北片区,承担起城北片

区大部分繁重琐碎的基本建设考古任务。这支队伍,13名主要成员全部为女性。

(黑场)

陕西省考古研究院泾河考古队队员 马珍珍:我们现在看到的这个现场文物保护修复实验室,其实是打通了现场考古发掘到室内文物保护修复的最后一百米,可以说在最短时间,最高效地可以修复一批珍贵文物。特别是像这种彩绘陶器,像我们现在看到的这个彩绘陶器,它是一种典型的脆弱质文物,这个彩绘陶器一经出土之后,表面的丰富的色彩容易褪色,而且容易脱落。因此,我们要及时地去把这表面的覆盖土,在它干燥之前就把它清理掉,再给它做一个封护粘接,留住这些色彩,否则这些色彩可能就消失殆尽了。就像这两个都是 2000 后的小姑娘,小于和小谭,她们两个现在分别做的就是清理和粘接的工作。像我们看到的这几张图,就是典型的修复前后的一个对比照,这是一个彩绘陶钫,汉代的,这是它修复前后的(对比照),这个现在在考古博物馆,这个也是它修复前后的对比照,这就是彩绘陶器,它最大的价值也就是这些色彩、纹饰。

解说:临近中午,户外温度达到近40度。这种天气下,考古队将户外发掘工作时间延后,利用一天中最热的时间在室内进行文物的整理和修复。队员马珍珍主要负责文物保护修复,2018 年她取得博士学位后,在陕西省考古研究院文物保护研究室工作。近几年来,室内文物保护修复和考古现场发掘之间的距离不断缩小,马珍珍也从城市来到田野,加入这支“女子考古队”。在一墙之隔,考古队队员王红英,正对着一堆5000年前的兽骨细细琢磨。

陕西省考古研究院泾河考古队队员 王红英:5000年前人们利用的这些动物,不光是一些养的像猪和狗,这是最简单的,还有这个鹿已经来说比较常见了,然后我们也比较熟悉。你像如果他打一只狐狸,打一只貉,或者是打一只刺猬,骨骼出来之后,你就要去大量地去比对标本,就是他吃哪些动物。你像遗址里边鹿和猪比较多,我们知道原来他是吃鹿了,他是吃鹿肉和吃猪肉的,(了解)人和动物之间它是一种怎样的关系。

解说:时间仿佛静止,修复室里只剩下人和文物在静默对话,碎片聚合,色彩重现,历史在文物重生的一刻再现。这间规模不大,设在考古驻地的文物保护修复室成立以来,已经累计修复多件珍贵文物,为考古发掘现场的文物保护修复起到至关重要的作用。

(黑场)

解说:午后,酷热稍稍消退,考古队员朱瑛培、陈少兰和韩皓出发前往最近正在发掘的一处考古现场。这是一处即将用于民生项目的建设用地,为了保证后续工期,泾河考古队必须尽快完成这里的考古发掘。

陕西省考古研究院泾河考古队队长 朱瑛培:我们现在所处的是它的东壁龛,可以看到东壁龛当时埋藏了非常多的俑,包括有人俑、骑马俑,还有前面的这种骆驼俑,这个清理难度对于我们来说挺考验我们的,是一个长时间、持续性的工作。我们看到这些俑,它的姿势是种不一的,我们要从上往下一层层地往下清,这也就意味着要求我们每天要从这个小门里钻进来,然后保持这样的状态,一保持要保持上一天。

解说:狭小闷热的环境下,几位姑娘长时间保持同一姿势清理着墓室内的陶俑和壁画,不一会儿,便满头大汗。

陕西省考古研究院泾河考古队队员 韩皓:这里面还是闷一些,现在温度还好,前几天高温的时候就进桑拿房的感觉,就你既要有劲,然后做后续工作的话还需要耐心一些,这壁画它已经时间比较久,已经酥了。

解说:几位考古队员正在清理的是一座隋唐时期的墓葬,漫长岁月中,墓葬曾经多次被盗,遭到严重破坏,墓志铭和墓主骸骨尚未找到。考古队员在用手中的手铲、竹签和刷子,清理去千年前的尘土,在还原一个个文物的同时,也试图还原一位古人的一生。

解说:马珍珍,王红英,朱瑛培,陈少兰,韩皓,几位考古队员都是90后,脸上还都带着些许稚气,这支女子考古队队员平均年龄30多岁,她们全年无休,始终坚守在田野考古一线,完成30余项基本建设考古工作,填补了泾河流域仰韶晚期遗址认知空白,为研究西汉帝陵周边的墓葬制度以及人文地理格局提供了大量详实的考古学资料。2021年,泾河考古队发掘的大堡子墓地获评“2021年中国重要考古发现。”

陕西省考古研究院泾河考古队队长 朱瑛培:这个墓葬发掘出来,一方面研究上来说给我们提供了非常丰富的资料;另一方面由于它文物本身研究价值较高,文物很精美,我们当时也是加班加点,一个多月把这些文物抓紧修复出来送进考古博物馆。

陕西省考古研究院泾河考古队队员 马珍珍:后来我等到布展的时候,等到把这些文物都给支起来,再看到观众进来看的时候,我就觉得真的有一种自豪感,就觉得呀,这是自己亲手负责修起来的文物。

字幕+画面+音乐+滚屏结束:

脚踩大地,仰望人类历史文明的星河。日复一日,年复一年,坚守在田野考古一线。这些 90 后姑娘,用自己扎实的工作作风和过硬的专业技能,打破性别偏见,为考古事业做出了自己的贡献。

(片头)

字幕+画面+音乐:

在西安市城北片区,

一支主要由女性组成的基本建设考古队,

她们年轻,富有朝气,勇敢又坚韧。

在艰苦的野外环境下,

用自己的付出和努力打破偏见,

书写出骄人的成绩。

真•宝藏女孩!走近陕西“女子考古队”(下)

字幕:西安市 蒋刘遗址

分工具现场同期声:像不像你家洗锅的?对呀对呀。这就是厨房用的东西,我们用了后发现还挺好用的,工地上用,我们清墓有的人还用勺子清墓,铲瓜子那种铲铲,反正都是有啥用啥,物尽其才。没有专业的,最专业的就是(手铲),这是专门考古用的。

解说:经过考古勘探,位于西安市泾河沿岸的蒋刘遗址,被证明是一处仰韶晚期的古村落遗址。同时,这里还散落着一些不同朝代的墓葬。因为涉及不同的研究方向,这片考古现场的发掘常常需要大家齐心协力共同完成。

现场同期声:马博士,你看咱这个墓,目前来出了挺多彩绘陶的,这已经有一个彩绘陶鼎,这是一个彩绘陶钫,这底下目前还有啥情况还不太清楚?

陕西省考古研究院泾河考古队队员 马珍珍:首先要做的是保湿,颜色能保持的时间长一点。

解说:田野考古土里来土里去,夏天忍受酷热,冬天忍受严寒,一刷一铲,都需要极大的细心和耐心,对于很多人来说,这似乎是一种单调枯燥,很难坐得住的工作。而这些年轻活泼的姑娘,却在这一刷一铲间,眼睛里不时亮起星星。在工地,考古队员王红英兴奋地把我们拉到一处角落。

陕西省考古研究院泾河考古队队员 王红英:这个房子和陶窑是最让我们兴奋的一个地方。跟我们来看一下,5000 年前的大房子,然后这个房子它是一个前后间的,然后我们现在所站的这个地方,就从这到整个这一个范围,其实它是一个后室,就相当于房子的里间。然后在这个房子的中间它有一个灶,陶灶,然后他们生火,那个火是往这个方向,往门道这个方向走的。房子的外间这里有一个陶窑,我们现在看到的陶罐、尖底瓶,都是从这种(陶)窑里边烧出来的。我们都知道我们的吃穿用都是什么样的,但是对于古人,我们用考古的这样的一些方式去把它还原出来,对我们来说是一件非常有意义的事情,这也是让我坚持下去的一个非常大的动力。

记者:这个动力是什么?

陕西省考古研究院泾河考古队队员 王红英:热爱。

解说:“热爱”是这群考古姑娘们对自己职业赋予的意义,也是每个人选择坚守在田野上的初衷。她们大多数从本科时期就开始历史、考古相关专业的学习,再经历硕士研究生,博士研究生的学习,长时间的专业知识浸润,让她们将对田野考古的热爱化作职业选择时的坚定。

陕西省考古研究院泾河考古队队员 马珍珍:我是怀着一个敬畏的心情,就是竭尽我所有,就是用尽我能想到的各种方法,去让它(文物)重现光彩,也能让过去拥有未来。也会有民工突然问我,女孩子为什么要学这个?他可能会觉得太苦太累了,我说我在保护文物啊,我在传承文化遗产。

陕西省考古研究院泾河考古队队员 韩皓:每个人来这世上一趟都不是白来的。像我们经常说,历史书上一句话就是一个人的一生,但是其实能把自己的一生写上历史书上的人也非常非常少。那我们考古的时候,我们除了那些帝王将相,他们有那种比较重大的考古发现之外,其实我们更多的是平民墓地,尤其是我们配合基建工程的时候,这些平民墓地当中,你也是能窥到这个人,他一生当中的某个细节或者某一个片段的,这一个点一个点加起来,就是我们整个历史上,浩瀚历史长河当中它的一个背景。

解说:队长朱瑛培三年前就和男友领证结婚,三年来,因为项目多、任务重,朱瑛培一年中大部分时间都在考古工地上度过,婚礼就只能在爱人的催促中一拖再拖。山东姑娘王红英、韩皓加入考古队后,就几乎没有回过家。新婚不久的陈少兰和马珍珍与爱人相见,多数情况下也是在驻地。对于她们来说,田野考古工作要面对的不仅仅是漫天黄土、风霜雨雪的艰苦环境,还需要克服自身生理特点带来的困难,比如力量较弱、生理期不适等,克服工作的特殊性带给家庭和婚育的影响,同时也还要面对很多异样的目光,甚至是基于性别而存在的偏见。

陕西省考古研究院泾河考古队队长 朱瑛培:在实际工作中,像我刚开始下工地的时候,会有一些比较老练的民工师傅会专门来考验你。

记者:怎么考?

陕西省考古研究院泾河考古队队长 朱瑛培:会问你觉得这个遗迹单位有没有做到边子,这个遗迹单位做完没,做到底了没,这个是花土还是生土,就是你明显知道他在考验你问什么,我们就会告诉他们正确答案。当他问了一遍,发现你回答对了,问了五遍,你回答对了,他可能就不会再问你第六遍。刚开始(他们)可能会陕西话叫(我)女子,或者叫小朱,或者叫朱师,后来可能会慢慢地叫队长,这可能也是对我的一种认可,对我们这群姑娘们的一种认可。

陕西省考古研究院泾河考古队队员 陈少兰:我们都不喜欢提苦的东西,艰苦的条件是一直存在的,这是客观事实,我们没有办法去改变这个条件。很多工作人员跟我们一样,都挺辛苦的,所以我觉得这很正常。我本人觉得没有什么,我很热爱考古,但是可能在考虑结婚的时候,可能也会担忧过对方的父母是不是能够接受我的职业。

解说:在队长朱瑛培眼中,姑娘们前行的每一步都需要付出加倍的努力。三年多来,这些看上去文文弱弱的考古姑娘,用过硬的职业素养和扎实的工作作风,圆满完成了诸多看似不可能完成的考古项目任务,大堡子墓地、蒲家寨墓地等一个个重要考古项目取得的成果,获得了业内高度认可。同时,她们的付出,也为城北片区基本建设和文物遗产保护双赢奠定了基础。

陕西省考古研究院泾河考古队队长 朱瑛培:冬天特别冷的时候,我们的小姑娘戴着手套,一个手戴着手套,另一个手光着手冻得红红的,还在那儿坚持画图。然后特别热的时候,由于我们工期特别赶,然后大家还自动地加班加点,然后夕阳都下来了,星星甚至都升起来了,还打着灯赶快把文物提回来。就是这样一点点的坚持,一点点的无私奉献,我觉得特别感动,不是说是我们看起来柔柔弱弱的,但我们在实际工作中个个都能够撑起半边天。

解说:采访结束时,正值姑娘们收工回驻地吃午饭,听说午饭是大家喜欢的凉皮,几个人嘻嘻哈哈乐了起来。蒋刘遗址的发掘已经结束,新的基本建设考古项目也将动工,泾河考古队的姑娘们又将踏上独属于她们的征途。

同期声+画面+音乐+滚屏结束:

陕西省考古研究院泾河考古队队员 马珍珍:我也是对文物保护,一直是怀有极大的热忱之心,所以就希望成为这个领域的一个专家,就是这样。

陕西省考古研究院泾河考古队队长 朱瑛培:我希望我十年后自己是在田野上,二十年之后还在田野上,等我 80 岁的时候,还是一个拿着手铲在田野上走的老太太。