永远的长征

来源:陕西日报 2025-10-19 08:33

伟大长征精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

——习近平

追寻不止

循着先辈的足迹

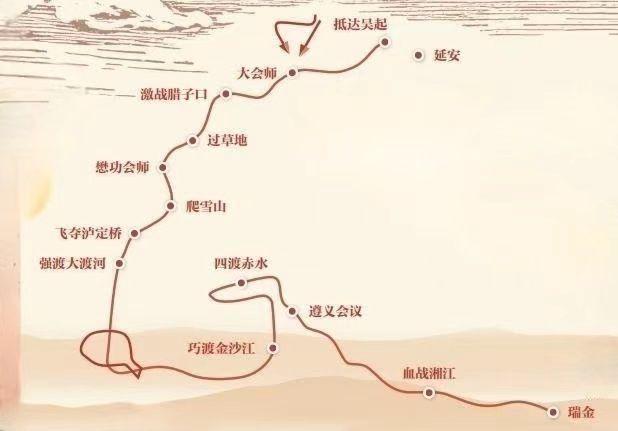

从江西瑞金到陕西吴起,车轮走过的是里程,心中沉淀的是信仰。这不仅是一次地理上的抵达,更是一场串联“出发”与“落脚”的红色旅程。

9月30日,家住广东深圳的尤定,一人一车历经一个多月,自驾抵达红军长征的落脚点——吴起。他表示,站在这片被历史铭记的热土上,才深切感悟到什么是落脚点的温暖。

“长征从瑞金出发,我的追寻自然也要从这里开始。”尤定说。在瑞金,他站在叶坪革命旧址群前,仿佛听见当年红军战士讨论革命路线的轻声细语;沙洲坝的“红井”边,他想起“吃水不忘挖井人”的故事,特意用随身携带的水瓶接了一瓶水。他说:“这水带着瑞金的温度,我要一路带到吴起。”

“年轻时总读长征故事,就盼着有一天能亲自踏上革命先辈走过的路。今年正值中央红军主力胜利结束长征90周年。我想,是时候出发了!”尤定笑着说,刚退休他就规划了此次行程的路线——从瑞金出发,沿着湘江战役旧址、遵义会议会址等长征途中重大事件与重要会议的旧址一路前行。

经过一个多月、6000余公里的路程,尤定抵达吴起。

在中央红军长征胜利纪念园,象征二万五千里长征路的台阶一步步引领尤定走进历史,大理石时间轴上镌刻着长征路上的关键节点,草鞋、电文等实物陈列配合声光电技术,让他仿佛回到了那段峥嵘岁月。

在巍峨的中央红军长征胜利纪念碑前,尤定久久驻足,手指轻抚碑身,难掩激动。“这一路,就像人奋斗了一辈子,终于看到了胜利的希望。”他从背包里拿出那瓶水,轻轻放在纪念碑基座旁,“它陪我走了几千公里,我想让它也看看新时代的吴起。”

临行前,在中央红军长征胜利纪念园,尤定手拿在瑞金买的小红军玩偶拍照留影。纪念园里还有一些和他一样的来访者——他们从五湖四海而来,怀着同样的虔诚之心走上这条信仰之路。“我只是其中的一员。我们循着先辈的足迹,在他们用热血浇灌的土地上感受今日的生机勃勃。这既是对长征的深切纪念,也是对长征精神的传承弘扬。”尤定说,“回去后,我要将这一路的见闻与感悟整理出来,讲给更多人听,让伟大长征精神在新时代绽放出更加灿烂的光芒!”

(通讯员 温巧莉 徐志全)

信念如磐

一代人有一代人的长征路

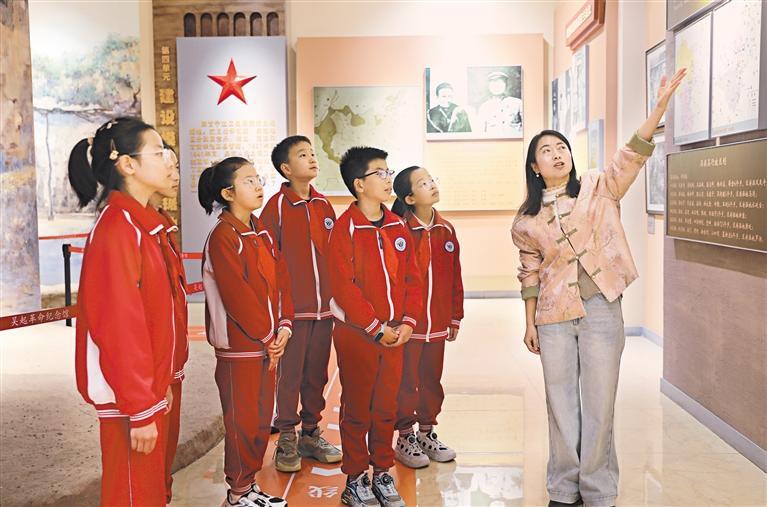

10月15日,吴起县城关小学学生在吴起革命纪念馆参观学习。 通讯员 徐志全摄

回望 黄土高原的历史回响

又是一年金秋时。

“红军到达时,镇上只有11户人家,窑洞也没有多少孔。”9月9日,吴起革命纪念馆讲解员毕华琴说。而现在,路宽了,楼高了,许多村民建起了楼房。

1945年,毛泽东同志在七大预备会中指出:“我说陕北是两点,一个落脚点,一个出发点。”这一论断勾勒出陕北在中国革命进程中的关键地位。

这个落脚点,落得惊心动魄。为摆脱国民党围追堵截,1935年10月21日,中央红军在吴起镇打了长征胜利结束前的最后一场战役。在这里,毛泽东、周恩来、彭德怀等老一辈革命家指挥了著名的“切尾巴”战役,彻底粉碎了国民党剿灭红军的企图。

在吴起县中央红军长征胜利纪念馆,每一件锈迹斑斑的武器、每一只破旧的草鞋,都在诉说着那个充满信仰与激情的年代。

陕北,这片千沟万壑的土地,在中华民族命运的关键时刻完成了双重历史使命——它既是那次气吞山河、震惊世界的远征落脚点,又是中国共产党领导的新民主主义革命走向全国胜利的伟大出发点。

中央红军在吴起仅仅驻扎了13天,但这13天开启了日后党中央在延安13年的光辉历程。从此,历史的车轮开始朝着新的方向滚滚前行,一个全新的革命篇章在这片黄土地上徐徐展开。

依托硕果仅存的西北革命根据地,中国共产党以陕北为核心,逐步建立和巩固陕甘宁革命根据地。这里成为领导全国革命的指挥中心。

从这里出发,中国共产党开启了抗日民族统一战线的伟大实践,向全国发出“停止内战、一致抗日”的号召,凝聚起全民族抗战的磅礴力量;从这里出发,党中央在革命根据地开展土地改革、发展生产、兴办教育,陕北经验为新中国政权建设提供了“制度蓝本”。

当日寇的铁蹄践踏华北大地,当挽救民族危亡的号角在中华上空吹响,陕北成为抗日的汇聚点,无数爱国力量在这里凝聚成钢铁洪流。

中央红军长征胜利一个多月后,中共中央在陕北安定县(今子长市)召开瓦窑堡会议,正式确定建立抗日民族统一战线的方针。从全国各地赶来的爱国学生、进步青年,背着行囊穿越封锁线来到陕北;海外华侨纷纷捐款捐物,把支援祖国抗战的物资通过各种渠道送到陕北。在延安,毛泽东同志写下《论反对日本帝国主义的策略》,为抗日指明方向;在黄土高原的练兵场上,红军战士加紧训练,随时准备奔赴抗日前线。为了“抗日救国”这一共同目标,陕北这个巨大的“熔炉”,把工人、农民、学生、军人的力量熔铸在一起,把不同信仰、不同背景的人们团结在一起,形成了“四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣”的壮阔局面,让中国的西北角成为人民心中的抗战圣地。

如今,站在这片土地上,我们依然能触摸到历史的温度,那是军民相拥的温暖记忆,是窑洞里灯光照亮的方向,是无数信仰汇聚而成的光芒。

红星照耀过的黄土地,如今依然闪耀。发生在黄土地上的故事,不仅是历史的回响,更是时代的启示。在新时代长征路上,我们依然需要弘扬长征精神、延安精神,向着民族复兴的伟大目标奋勇前行。

巨变 革命圣地的绿色答卷

登上吴起胜利山,曾见证“切尾巴”战役的杜梨树依然挺立,俯瞰四周,一片绿色林海。

90年前,中央红军落脚吴起时,这里是另一番景象。荒山秃岭,黄沙漫天,人们过着广种薄收的苦日子。

“以前,这里一刮风,黄土遮天蔽日。老百姓辛苦一年,有时还收不够一家人的口粮。”9月10日,吴起县南沟村原党支部书记闫志雄说。

要想改变南沟村面貌,种树是没有退路的选择。

但改变谈何容易。

闫志雄挨家挨户给村民算经济账,让大家明白“靠山吃山”的日子不长久。1996年,闫志雄带领村民,拿出当年吴起人支援红军的劲头上山种树。

春秋两季,村民背上树苗、铁锹和干粮,在陡峭的坡地上挖坑栽树,渴了喝口凉水,饿了啃个干馍,风吹日晒下个个皮肤黢黑,但大伙儿知道种树是件好事。

退耕还林初期,由于荒山底子薄,年年种树不见树。

造林靠毅力,也要靠科学。“一垫、二提、三埋、四踩”科学栽植法、“乔灌结合、针阔混交”种植模式……一套“组合拳”下来,苗木成活率提升至90%以上。

人不负青山,青山定不负人。20多年坚守,荒山终成林。

截至目前,吴起县累计退耕还林246万亩,林地总面积增加到470余万亩。村民拿到退耕还林补贴,发展多种产业。

20世纪90年代末,一场波澜壮阔的“绿色革命”在吴起拉开帷幕,并蔓延到整个延安。

“黄土高原由‘黄’变‘绿’”“以陕北为核心的黄土高原成为全国连片增绿幅度最大的地区”“陕西绿色版图向北推进400公里”……

巨变背后是陕西持续推进退耕还林还草、深入实施“三北”等生态建设工程的努力,是人与自然关系的重塑。

吴起的生态建设没有停留在“种树”阶段,而是不断探索生态与经济协同发展的新路径。

在吴起南梁山的延安苹果试验示范站,高科技随处可见:微型智能气象站、虫情监测系统、防雹网守护“致富果”,大数据平台为果农提供全链条服务。

吴起县果业技术发展服务中心副主任高彦介绍,2024年,全县苹果挂果面积7.3万亩,产量7.91万吨,年产值突破5亿元。

绿水青山就是金山银山。良好生态的红利,正惠及当地百姓。

2018年,南沟村成立旅游公司,发展乡村旅游。2024年,南沟村人均年收入超过1.9万元。

69岁的村民匡志武在“家门口”成了“上班族”。

在彩虹滑道场当项目操作员,每月工资2800元;投资5万元入股旅游公司,年底还有分红,匡志武的日子一天比一天滋润。

群山回响,绿野作答。新时代长征路上,吴起人用满目青翠证明:只要精神不褪色,山河终可改;只要信仰在,荒原也能变绿洲。

前行 指引未来的精神航道

90年,长征途中的烽烟早已散尽,石头上留下的弹痕也渐渐被抹平。然而,磅礴伟力汇聚而成的精神,未曾被遗忘。长征,这座精神的丰碑,矗立在每一个中国人心中。

这是一条精神航道,从昨天走到今天,从历史走向未来。

在吴起县铁边城镇张湾子毛泽东旧居前,“一碗剁荞面”背后,军民鱼水情的故事被传唱至今。

剁荞面故事主人公张廷杰的孙媳妇梁雪梅,在家门口为到访游客讲解。“一年四季都有人来,平均一天我能讲四五场。”梁雪梅说。

胜利山上,中央红军长征胜利纪念碑巍峨挺立。9月11日,由延安大学组织的“大中小学一体化教学”大思政课在此举行。

“登上胜利山,感受老一辈革命家坚定理想信念、英勇无畏的精神,我内心无比澎湃。这精神曾激励我不断克服困难,今后也将是我继续前行的力量。”延安大学外国语学院学生田华儒说。

这是一条转折之路,一个政党从这里走向成熟、涅槃蜕变。

90年前,中国共产党在把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、坚持走独立自主道路、坚定正确的政治路线和政策策略、建设坚强成熟的中央领导集体等方面,留下宝贵经验和重要启示,开始形成以毛泽东同志为核心的党的第一代中央领导集体。

今天,进一步健全全面从严治党体系,持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果……一系列举措推动全党做到学纪、知纪、明纪、守纪,以严明纪律不断增强党的创造力凝聚力战斗力,汇聚成推进中国式现代化的强大力量。

作风问题,事关党风政风,事关民心向背,事关事业成败。在重大考验面前,党员干部的作风直接影响团队士气和行动成效。

当年,面对国民党的经济封锁和自然灾害,根据地干部带头开荒种地、节衣缩食。如今,在许多关键时刻,无数党员干部冲锋在前,用奉献担当凝聚起全社会的力量。

7月25日,一场强降雨袭来,雨水漫过吴起河堤,冲上街道。县城电力、通信等设施受损,情况危急。但整个县城没有出现人员伤亡,并且很快恢复了生产生活。

这是全县干群一心、众志成城的结果。

暴雨前夜,乡镇、街道干部提前预警,组织群众转移撤离。暴雨来临,县委、县政府主要领导带领干部了解雨情,审时度势,作出判断。暴雨过后,千余名干部和群众一道清理淤泥、冲刷街道。

这是一条锻造之路,一代新人朝气蓬勃、淬火成钢。

如果说,90年前的那次远征是精神的壮歌、信仰的迸发、价值的磨砺,那么,今天行进在新时代长征路上的共产党人,更需要精神的支撑、信仰的坚守、价值的导航,更需要以长征精神坚定信念信仰、守护不变初心。

在纪念抗战胜利80周年之际,“时代楷模”宝塔消防救援站队员重温《为人民服务》讲话。

成立52年来,宝塔消防救援站守护75万老区人民的生命财产安全,被称为“新时代的张思德”,2023年被中宣部授予“时代楷模”称号,为弘扬长征精神、延安精神写下新的注脚。

回首往事,黄土高原的每一寸土地仿佛都在诉说着那段波澜壮阔的历史,诉说着革命先辈的坚定信念和不屈精神。这片土地记得所有的出发与抵达,也终将见证更多的奋斗与辉煌。(陈艳 王婕妤 周恒宇)

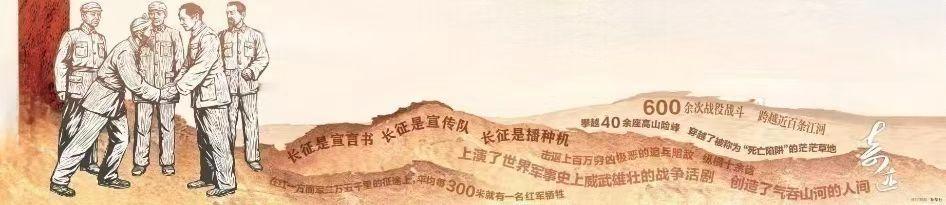

人类史诗

影响不仅在中国

红军长征的英雄事迹不仅传遍了全中国,而且很快传到世界许多国家。90年来,外国的记者、作家、史学家等一直在不断地报道、研究、记述红军长征的光辉业绩,有关红军长征的书不断在各国出版。可以毫不夸张地说,红军的长征是中国在世界上影响最大的重要事件之一,也是使他们感到震惊和赞叹不已的世界奇迹之一。

其书其言

“长征是军事史上独一无二的事件。”

——〔美国〕艾格妮丝·史沫特莱:《伟大的道路》

“在某种意义上来说,这次大规模的转移是历史上最盛大的武装巡回宣传。”

“这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征……冒险、探索、发现、勇气和胆怯、胜利和狂喜、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿,这些千千万万青年人的经久不衰的热情、始终如一的希望、令人惊诧的革命乐观情绪,像一把烈焰,贯穿着这一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都绝不承认失败——所有这一切以及还有更多的东西,都体现在现代史上无与伦比的一次远征的历史中了。”

——〔美国〕埃德加·斯诺:《西行漫记》

“长征的艰苦,锻炼了人们的纪律性和献身精神。”

——〔英国〕迪克·威尔逊:《1935年的长征:中国共产党为生存而斗争的史诗》

“长征不仅仅是一次杰出的军事成就,还是一个具有深远影响的政治活动,它保证了整个中国共产主义运动的生存。”

——〔法国〕吉耶马:《中共党史(1921—1949年)》

“本世纪中没有什么比长征更令人神往和更为深远地影响世界前途的事件了。”

“是一次充满了集体英雄主义、献身精神和希望的举世无双的行动”“是用热血和勇气谱写的史诗”“这种传奇式的牺牲和坚忍不拔的精神是中国革命赖以成功的基础”“过去是激动人心的,现在它仍会引起世界各国人民的钦佩和激情”“它将成为人类坚定无畏的丰碑,永远流传于世”“长征已给中国的面貌留下了不可磨灭的印记,它极大地改变了中国的意识,使这个国家出现了许多世纪以来所缺乏的精神与团结”“它所表现的英雄主义精神激励着一个有十一亿人口的民族,使中国朝着一个无人能够预言的未来前进”。

——〔美国〕哈里森·索尔兹伯里:《长征——前所未闻的故事》

“长征简直是将革命划分为‘公元前’和‘公元后’的一条分界线。其后发生的一切事情,都要从这个举世无双的奇迹说起。”

——〔美国〕威廉·莫尔伍德:《中原逐鹿:蒋介石和毛泽东为控制中国而进行的斗争》

“长征在性质上就由走投无路的撤退,变成走向胜利的序幕。”

——〔英国〕迪克·威尔逊:《1935年的长征:中国共产党为生存而斗争的史诗》

“长征是艰苦的冒险,长征是人类的勇气与怯懦、胜利与失败的搏斗”“这一行动要战胜敌人和恶劣的自然条件,需有坚定不移的勇敢精神”“都是有坚定的政治信念和不屈不挠精神的人”。

——〔德国〕王安娜:《中国——我的第二故乡》

“人们现在所熟悉的毛泽东主义的下述美德:奋斗不息、英勇牺牲、自我克制、勤奋、勇敢和无私,不仅为毛泽东个人身体力行,而且为一切长征老战士所具有,因为这些都是他们规范自己行动的美德,而且他们认为这些美德对于他们的幸存,对于他们所献身的革命的延续都至关重要。这种禁欲主义的价值观构成了后来被赞颂为‘延安精神’的那种精神的核心”。

——〔美国〕莫里斯·梅斯纳:《毛泽东的中国及其发展——中华人民共和国史》

本组资料均来自《红军长征史》,中共中央党史研究室第一研究部编著,中共党史出版社出版

(资料来源 新华社 本版资料整理 曹莉 本版制图 薛淞)