答好民生必答题 ——陕西合力促进高质量充分就业

来源:陕西日报 2025-10-09 08:20

答好民生必答题

——陕西合力促进高质量充分就业

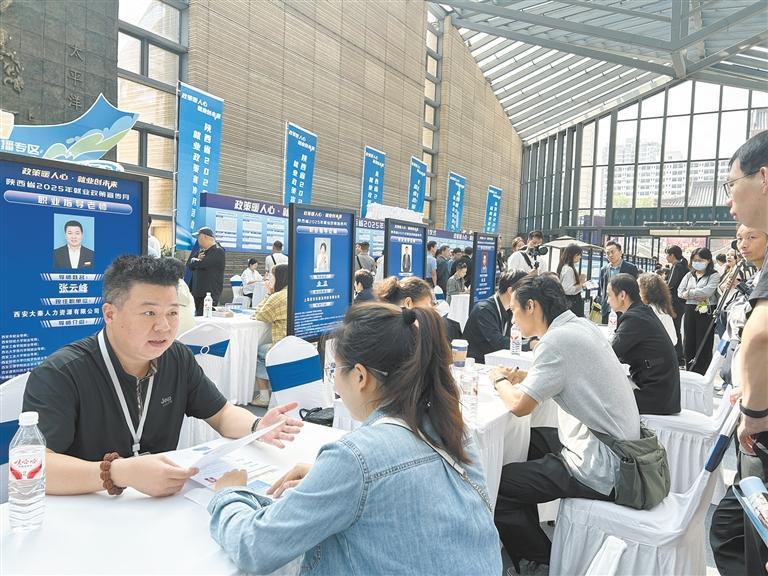

9月12日,陕西省2025年就业政策宣传月活动启动仪式现场,就业指导老师为求职者提供精准就业服务(资料照片)。 记者 周明 摄

9月26日,2025年西渭融合发展联合招聘会在西安培华学院举办。 记者 周明 摄

就业是最基本的民生,事关人民群众切身利益,事关经济社会健康发展,事关国家长治久安。

党的二十大提出,实施就业优先战略,对就业工作作出一系列重要部署,为促进高质量充分就业指明了方向。

端稳就业“饭碗”,是三秦儿女的梦想,也是陕西改善民生的目标。

“十四五”以来,陕西持续打好政策“组合拳”,通过优化实施一揽子稳就业政策措施,积极稳定就业大盘。各地各部门密集开展形式多样、特色鲜明的标志性就业服务活动,推动就业市场供需两端精准匹配,合力促进高质量充分就业。

让高校毕业生走稳关键一步

绵绵秋雨,带来一丝凉意,而在西安各大高校举办的校园招聘会上,高校毕业生的求职热情并未减退。

9月18日一大早,西安再次下起了雨。在西安邮电大学专场招聘会现场,求职者有的在拍照,有的在用笔记录心仪的岗位信息,有的在讨论匹配的岗位。

“今年秋招季以来,在大学校园内举办的各类招聘会很多,来的企业和提供的岗位都不错。”西安邮电大学应届毕业生告诉记者,校园招聘对缺少求职经验的毕业生很友好,大家有更多机会与用人单位进行面对面沟通。

从毕业季到就业季,看似“一步之遥”,却是“关键一步”。从人社部门到教育部门,再到人力资源公司,陕西针对高校毕业生等青年群体,相继举办多场综合类招聘会、专场招聘会、校园招聘会、网络和直播招聘会。

高校毕业生等青年群体就业,是稳就业工作的重中之重。让高校毕业生走稳走实从毕业到就业这紧要一步,成为陕西持续优化稳就业政策的发力点和落脚点。

“十四五”以来,陕西接连出台多项政策举措,重在协同做好高校毕业生等青年就业工作。各地各部门按照部署,密集开展“10+N”就业公共服务专项活动,擦亮“乐业陕西 ‘就’在三秦”系列招聘品牌,建设高校就业服务驿站,搭平台、连两端,有效促进人岗精准匹配。

下了宿舍楼就有“就业工坊”,走出宿舍楼就能直达就业服务驿站。如今,在陕西各高校,大学生可“零距离”享受便捷高效的就业指导服务。

越来越多的高校就业服务驿站成为毕业生求职路上的重要依靠。陕西明确常态化开展就业公共服务进校园活动,今年底基本实现高校就业服务驿站全覆盖。

“建立高校就业服务驿站,可以将就业服务与人才服务前移,把就业信息和引才政策送到毕业生身边,促进高校毕业生好就业、就好业。”陕西省人社厅相关处室负责人表示。

技能培训为就业困难群体打开求职大门

38岁的西安市民刘丰豪将自己职业生涯的转机归因于一个免费培训班。

刘丰豪曾在工程单位工作多年,因家庭原因辞职,之后想再进入职场并不容易。今年5月,了解到西安市碑林区人社服务中心就业驿站举办了免费无人机培训班,刘丰豪抱着试试看的态度报名参加。

“上午学理论知识,下午就实操,而且低空经济的前景也让我心动。”经过系统学习,刘丰豪掌握了无人机基础知识和操作技能。

结业后,刘丰豪考取了中型多旋翼CAAC执照,并在培训老师的推荐下进入相关技术公司实习,如今是一名助理教练。“感谢就业的好政策,让我有机会学习新技能,并通过一技之长重新踏入职场。”9月23日,刘丰豪告诉记者。

加强困难群体就业帮扶,是守牢兜住民生底线的重要举措。“十四五”以来,陕西多措并举,从增加就业岗位、优化就业服务、强化技能培训等方面发力,促进就业困难群体就地就近就业。

“随着年龄增长,劳动能力衰退、技能储备不足等因素导致大龄劳动者就业难度较大。”在西安市新城区人社局就业促进科科长李昱冬看来,搭建精准帮扶平台、开展职业技能培训等举措,对于就业困难群体实现稳就业至关重要。

技能是立身之本、就业之钥。陕西此前出台多项政策明确提出,要大规模开展职业技能培训,针对农民工、高校毕业生等重点群体,开展“岗位需求+技能培训+就业推荐”项目化技能培训。

陕西省人社厅副厅长陈晓东表示,陕西将持续实施职业技能提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”,促进高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体稳定就业。目前,陕西正在开展“技能照亮前程”行动,实施大规模职业技能培训,推动劳动者技能就业、技能成才。

“掌握技术对求职有很大帮助,现在每月收入能有七八千元,还可以照顾家庭。”在汉中市汉台区,已经考取焊工证并成功入职的金卓雄说。

搭建“供需桥” 畅通就业路

就业乃民生之本,一头连着千家万户、百姓冷暖,一头连着企业运营、经济发展。

9月29日傍晚,在山阳县电子信息产业园,陕西雷博创新光电科技有限公司精雕车间工人舒会琳忙完手头的工作后,回家给孩子做饭。舒会琳介绍,她如今就在家附近工作,每月收入近4000元。

把钱挣了,把家顾了,老百姓内心满满的获得感,用人单位也不再为“招工难”犯愁。

为了让更多人在“家门口”实现就业,陕西出台政策支持发展带动能力强、就业容量大的县域富民产业,分类施策促进县域就业;全面落实就业帮扶车间、社区工厂各项政策,支持其壮大升级,增强就业带动能力。

企业是稳就业的主力支撑。“十四五”以来,陕西出台多项政策,为企业提供延续降低费率、提高稳岗返还标准、加大就业补贴实施力度等全方位服务,切实助企纾困稳岗位。

9月,陕西发布《关于强化政策支持促进就业提质扩容的通知》,明确提出加力支持企业稳岗扩岗吸纳就业,稳定扩大国有企业招用规模。符合条件的企业可按规定享受稳岗返还、稳岗扩岗专项贷款、一次性扩岗补助、就业创业补贴等政策扶持。

在就业市场上,为求职者和用人单位搭建“供需桥”,是陕西稳就业的重要举措。

“十四五”以来,陕西聚焦重点群体,全力推行“家门口”就业服务模式,通过政策送上门、培训进社区等举措,提供多样化就业服务。

“‘家门口’就业服务驿站不仅为供需两端提供了更加高效精准的平台,还多了人情味。”西安市莲湖区枣园街道党群服务中心副主任常汇说。

随着灵活就业人员越来越多,零工市场已经成为提供灵活就业岗位信息的重要载体。陕西把零工市场纳入就业公共服务体系,为求职者和用人单位架起了双向奔赴的“桥梁”。

“零工驿站提供的服务很周到,能最大化满足我们的需求,还为大家购买了人身保险,解决了我们的后顾之忧。”提起驿站的服务,位于西咸新区的东捷物流仓库负责人贾学智说。

“政府部门的重要职责就是为就业提供政策支持,为劳动者提供优质服务,使市场供需两端能够有效对接,促进双方高效匹配,使就业工作取得新成效。”陕西省人社厅相关负责人说。

记者 周明 见习记者 马瑜

访谈

多措并举促进高质量充分就业

访谈嘉宾

省人才交流服务中心毕业生就业创业工作部部长 杨小波

省社科院经济研究所副研究员 屈晓东

记者:今年高校毕业生规模再创新高,为促进毕业生就业,陕西打出了政策“组合拳”。如何推动落实就业服务,让政策加快落地?

杨小波:今年以来,全省人社系统坚持把高校毕业生等青年就业工作作为打好稳就业促增收硬仗的重中之重,相继优化调整并推出一揽子稳就业政策措施,通过搭建供需对接平台、推进政策直达快享、实施专项就业服务等关键举措,千方百计促进高校毕业生等青年高质量充分就业。

我们聚焦高校毕业生就业创业需求,梳理编写《陕西省高校毕业生就业创业政策服务指南(2025版)》,通过招聘会、就业指导活动、就业政策宣传月等形式广泛宣传,不断扩大政策覆盖面、提高知晓率。

此外,我省印发《关于开展“公共就业服务进校园”活动的通知》,自2025年9月至2026年6月开展针对2026届高校毕业生的“六进”校园活动,即政策宣传进校园、招聘服务进校园、就业指导进校园、创业服务进校园、职业培训进校园、困难帮扶进校园,以满足毕业生多层次、全方位、精准化服务需求;积极组织就业专项招聘活动,依托“秦云就业”招聘平台和本地公共招聘网站,结合区域发展战略,聚焦就业需求量大、市场紧缺领域,集中发布、动态更新服务信息,持续推出行业性、区域性双选会以及企业云宣讲等活动。同时,因地制宜组织分行业、分群体、定制化等各类现场招聘会,加密活动频次。

记者:当前还有部分离校毕业生未落实工作,新一届毕业生已进入就业市场。下一步,陕西将从哪些方面促进青年就业?

杨小波:深入推进就业创业政策落地落实,用足用好稳岗返还、社保补贴、税费减免、培训补贴、担保贷款等惠企政策,鼓励用人单位早招、多招高校毕业生等青年。统筹做好公共就业帮扶,持续实施就业服务攻坚行动,对实名制登记的尚未就业的2025届离校未就业高校毕业生,实行专人联系、集中帮扶。深化百万见习岗位募集计划,重点面向龙头企业、科研院所等事业单位,开发更多科研类、技术类、管理类见习岗位,帮助有需求的毕业生提高实践能力,增强求职竞争力。打响“乐业陕西 ‘就’在三秦”招聘品牌,加密招聘服务活动频次,常态化组织线上招聘,加大直播带岗等力度,促进供需高效匹配。

记者:当前,“就业难”与“招工难”并存,如何更好地解决“就业难”和“有活没人干”之间的矛盾?

屈晓东:解决“就业难”和“有活没人干”之间的矛盾,系统性解决劳动力供需错配问题,需要精准对接供需,核心是让“人”和“岗”高效匹配。这不仅需要提升劳动者技能水平,使其符合新岗位的要求,还需要优化就业服务,通过更精准的信息推送和更便捷的服务渠道,降低求职与招聘的匹配成本。

解决这一复杂问题非单一主体所能完成,需要政府、企业、院校、劳动者等社会各方形成合力。政府负责搭建平台、制定政策;企业需发挥用人主体作用,积极参与人才培养;院校要面向社会需求办学;劳动者应主动提升适应能力。从劳动力供给侧与需求侧同时发力,重点在于提升劳动者技能与岗位需求的匹配度。

记者:不断兴起的新职业树起了就业风向标,如何把握好新职业带来的就业新机遇,为稳定和扩大就业打开更为广阔的空间?

屈晓东:个人首先要转变观念,认识到新职业的价值,但仅有观念不够,更需要教育体系和社会培训机制提供系统性赋能,将兴趣转化为可就业的技能。

新职业初期可能缺乏标准,存在权益保障等问题。政府的规范、认证和政策支持至关重要,能提升其社会认可度,扩大就业规模。

企业是创造新职业岗位的源头,但单个岗位的出现不等于一个健康的就业生态。需要产业链上下游协同,形成集群效应,才能创造更多、更稳定的就业机会。

记者 周明

链接

2022年至2025年8月,陕西城镇新增就业累计163.26万人。加力项目带动就业,省级重点项目建设每年吸纳就业20万人以上。

2022年以来,陕西通过降低失业保险、工伤保险费率政策为企业累计减少成本167.76亿元,稳岗返还累计36亿元,就业补助资金累计支出96.3亿元,新增发放创业担保贷款累计205.06亿元,稳就业政策持续显效。

2023年至2025年,累计开发政策性岗位24.8万个;2023年至2025年5月,累计开展政府补贴性职业技能培训85.49万人次。

截至目前,陕西共培育认定劳务品牌141个、引领单位180家,带动就业创业350万人,其中脱贫人口近51万人;全面推广家门口就业服务模式,积极构建15分钟就业服务圈,建成家门口就业服务站788个、零工市场112个。

(本报记者 周明整理)