陕西有支院士科普“天团”

来源:陕西日报 2025-09-25 08:48

编者按

习近平总书记强调:“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。”

2023年7月20日,习近平总书记给“科学与中国”院士专家代表回信指出:“科学普及是实现创新发展的重要基础性工作。希望你们继续发扬科学报国的光荣传统,带动更多科技工作者支持和参与科普事业。”

中国科学院和中国工程院院士不仅是推进高水平科技自立自强的重要力量,也是进行高质量科普的重要群体。近年来,陕西省科协充分发挥在陕两院院士等人才资源优势,打造了一支院士科普“天团”,成为陕西科普活动的一张“名片”。今年9月是首个全国科普月,记者走近部分在陕两院院士,探访其积极参与科普工作、助力全民科学素质提升的故事。

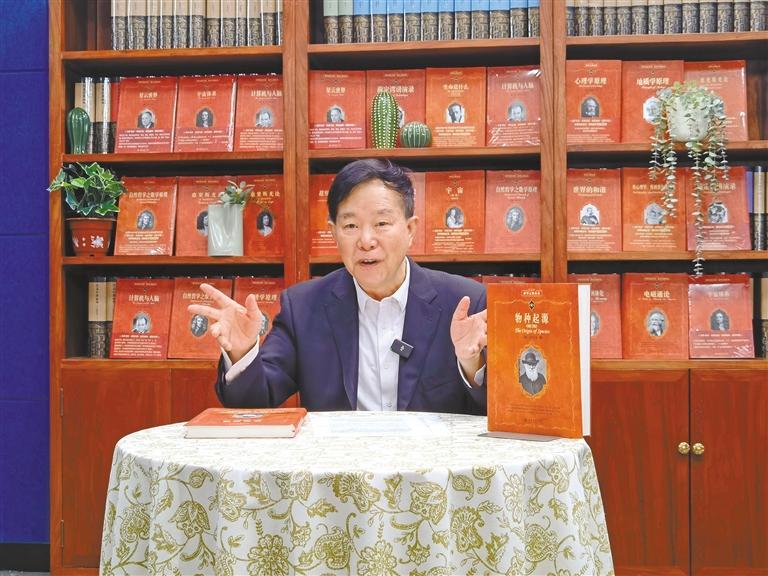

舒德干:让科学真正走进青少年的日常生活

舒德干在介绍昆明鱼目和第一动物树相关研究(资料照片)。 受访单位供图

9月17日,在西北大学博物馆,一场青少年研学活动精彩上演。古生物学家、中国科学院院士、西北大学博物馆馆长舒德干为青少年进行化石展览讲解。

从教近50年,舒德干不断攀登科学高峰,择一事,终一生。他主要从事澄江动物群及寒武纪大爆发的研究,提出了后口动物亚界演化成型和脊椎动物起源假说以及三幕式寒武纪大爆发创造第一动物树假说。他发现并创立的昆明鱼目被誉为“天下第一鱼”,被科学界认定为已知最古老的脊椎动物、人类的“创头始祖”。

科研创新的同时,舒德干坚持传播科学进化论思维,普及古生物学研究新进展,至今已有20多年。

“最初做科普,是因为我们团队发现了‘天下第一鱼’。那时,社会各界都非常好奇,大家希望我能用接地气的语言把科学原理讲清楚。”舒德干说,“后来,我逐渐意识到,科研和科普应该两翼齐飞。这对科技创新和民族进步都大有裨益。”

舒德干认为,科普可借助丰富多样的形式进行。无论是传统图书、短视频、线上线下讲座,还是当前迅速兴起的“人工智能+”技术,均可有效运用于科普工作,推动科学知识更广泛、更生动地走向大众。

近年来,除了在学校和博物馆举办专题讲座、化石展览,舒德干还坚持在线上与青年朋友交流。他在新媒体平台用短视频讲解寒武纪生命大爆发、第一动物树等最新研究成果,还抽时间认真回答网友的问题。

“原来人类祖先长这样!”“给我一个不看的理由!”短视频中一条条弹幕飞过,让舒德干倍感欣慰。

“这样的互动让我感受到年轻一代对科学的热情,也给了我很多启发。”舒德干说。

在他看来,科普不仅仅是“把知识讲给大众”,还是科学精神的传承,更是一种社会责任和文化自觉。科学探索的成果如果只停留在实验室和论文中,就难以真正推动社会进步。科研人员有义务把科学精神、科学方法、科学价值讲明白,让更多人理解科学、信任科学、学习科学。

从事科普多年,舒德干颇有成就感的一项工作是关于第一动物树的科普。

“达尔文进化论的核心思想是‘自然选择创造了地球万物共祖的生命树’,但他不清楚动物树如何起源。我们历经数十年在澄江化石群中发现了人类远祖迭代进化的可靠证据。从古虫动物门到‘天下第一鱼’昆明鱼目的发现,揭示了5亿年前远祖们连续发生的系列性基础器官创造,而基础器官创造又依次引发呼吸系统革命、运动系统革新和神经系统革命升级。由此,动物世界实现了从无脊椎向脊椎动物王国的跃升。”舒德干说。

舒德干带领团队把上述成果写成通俗读物,也做成短视频,让更多人了解生命演化的奥秘。

“能把自己的研究成果用老百姓听得懂、愿意听的方式传播出去,让更多人尤其是青年人爱上科学,就是我从事科普最大的收获和快乐。”舒德干说。

在舒德干看来,陕西拥有独特资源,科普工作大有可为。“秦岭的地质奇观、黄土高原的生态变迁、丝路沿线的多元文化,都是鲜活的科普素材。要推动高校、科研机构与地方政府、社会团体形成合力,面向青年一代,积极利用短视频、科普讲座、线上课程等形式,让科学真正走进孩子们的日常生活。”舒德干说。

记者 孙亚婷

陈志南:科普是科技工作者义不容辞的责任

9月16日,陈志南参加“走进国之重器”系列科普活动。 本报记者 霍强摄

“人工智能(AI)与各行业各领域深度融合,正在重塑人类生产生活范式。基于其强大的数据识别、处理、预测和生成能力,前所未有的高效、精准和个性化医疗正在成为现实。AI辅助是未来医学发展的必然方向。”9月16日,中国工程院院士、空军军医大学教授陈志南为现场及线上观众呈现了一场深入浅出、内容翔实的科普盛宴。

当天,2025年陕西省全国科普月重点活动——“走进国之重器”系列科普活动第二场在陕西省人民医院举办。

陈志南作了题为《AI催生生物医药4.0时代》的科普报告,系统阐述了AI技术深度融入生物医药研发的全流程,分享了团队在抗体药物、免疫细胞治疗等前沿领域的重大突破,清晰勾勒出未来新药研发的广阔前景,并与现场的科技工作者就AI技术临床落地路径、科研成果转化机制等进行了交流互动。

“聆听了陈志南院士的报告,我深受启发。以我从事的风湿免疫领域为例,AI已开始赋能精准诊疗。通过深度分析临床影像和病历数据,AI能更早地识别出类风湿关节炎的早期细微病变,实现精准分型。同时,AI能预测患者对不同生物制剂或靶向药的治疗反应,为我们制定个体化治疗方案提供强大支持。这是技术的进步,更是一场诊疗模式的革新。我将积极参与科技创新,用新技术造福更多患者。”陕西省人民医院风湿免疫科主任李晓燕说。

这样的科普报告会是陈志南投身科普活动的一个缩影。陈志南长期从事重大疾病细胞与微环境稳态生物医学研究,在细胞死亡、细胞重塑、免疫稳态等方面取得了系列原创性研究成果。虽然科研工作任务繁重,但是年过七十的他仍在科普工作上倾注了大量心血。

“科技创新是科技工作者的基础任务和‘灵魂’,科学普及同样重要,是传播科学的重要手段。做好科普工作,推动全民科学素质提升是科技工作者义不容辞的责任,也有助于实现中华民族伟大复兴。”陈志南说。

正是如此,陈志南结合自身科研领域,面对不同人群,坚持开展形式多样的科普活动:

2018年以来,在每年4月的全国肿瘤防治宣传周活动期间,累计举办科普讲座和义诊活动15场,受益群众1.4万余人次;

每年5月举办实验室开放日活动,面向公众开放实验室,通过展板展示、科普讲座等形式,普及实验室的主要研究内容,还设立陕西省细胞生物学学会科普教育基地;

每年12月举办诺贝尔奖解读活动,向公众讲解诺贝尔奖获得者的科学成就,目前已举办7场;

面向广大青少年学生开展“生物经济与未来教育”等系列科普讲座;

……

“我是学医的,以肿瘤治疗为例,做好相关科普工作十分重要。”陈志南说,“有的患者得了癌症后,过度紧张、害怕,不吃不喝,不到半年时间就去世了;有的患者得了脑胶质瘤这样的颅内恶性肿瘤,但是相信科学、积极配合治疗,最后甚至可以重返工作岗位。”

陈志南介绍,恶性肿瘤(癌症)目前已成为威胁人类健康的严重疾病之一,是当今全球突出的公共卫生问题。“我们应该让更多患者知道,癌症是可防、可治、可控的,除了传统的手术治疗、放疗、化疗,现在还有新型免疫疗法。这些能帮患者减轻心理负担,增强信心,配合医生开展治疗。”陈志南说。

对于如何做好科普工作,陈志南有着自己的思考。他表示,“针对不同人群的特点,科技工作者应该用通俗易懂的语言把科技创新变革讲清楚,讲得有趣,让广大公众更容易接受。陕西科教资源丰富,我们要发挥优势,做好科普工作,增强高质量发展的信心。”

记者 霍强

王双明:培育出更多创新种子

王双明(左二)在指导青年开展科研工作(资料照片)。 受访单位供图

9月16日,谈及科普工作的意义和价值,中国工程院院士王双明用一个温暖的故事,阐释了科普工作的意义所在。

“我曾看到一个五六岁的孩子,主动捡起地上的废弃电池。当我问他为什么要这样做时,孩子告诉我,老师说这会污染土壤,我们要保护环境。”王双明说,看到科普工作在社会生活中产生的深远影响,他感到非常欣慰。

“对青少年儿童的科学启蒙,看似是普及知识,实则是在悄悄播撒创新的种子。孩子们如果了解计算机知识,可能会萌发投身信息技术的志向;当他们知晓医学知识,或许会树立攻克疾病的理想。”王双明说,“这种由兴趣催生的动力,正是科技创新的珍贵源泉。”

这位长期深耕煤炭资源与地质勘查领域的科技工作者认为,在科技创新不断提速的今天,科普早已超越知识传播的范畴,成为培育科学精神、夯实创新根基、推动经济社会可持续发展的重要力量。

“科普宣传是地质灾害防治工作的有效手段。比如,陕西省地质调查院在项目中融入了科普,明确将宣传、培训作为项目任务目标,有效提升了人民群众的识灾、防灾、避灾意识和自救互救能力。在能源领域,‘双碳’目标的科普宣传,进一步推动节能减排成为全民自觉行动。科普的价值,正体现在对社会发展的全方位赋能中。”王双明说。

王双明认为,面对我国“富煤、缺油、少气”的资源禀赋特点,科普既能让公众理解煤炭绿色转型的紧迫性,又能为煤炭生产的新技术、新理念赢得社会共识。

煤矿地下空间利用、固废充填与二氧化碳封存一体化技术是王双明和团队攻关的一项重要科研成果。这项成果听起来有些抽象,很多人会疑惑“挖煤为什么还要填东西”。其实,这项工作的意义重大,实现了煤炭生产的绿色循环。

“采煤会在地下形成采空区,可能引发地面塌陷或沉降。我们就把煤炭生产中产生的煤矸石等固废当作填充物来填充空洞、防止坍塌,再把生产排出的二氧化碳封存到这个地下空间,三者形成闭环。昔日采煤后产生的采空区变成治污固碳的宝地。”王双明和团队多次开展科普宣传,用形象的比喻拆解原理,让公众明白技术创新在为生态环境保护提供有力手段和技术支撑的同时,也有效维护了生态环境。

全社会尊重科学、崇尚科学、追求科学,创新就会获得源源不断的人才支撑。

“科学要严谨求实,也要坚守与传承。”在王双明看来,科普的一项重要任务是培育科学精神。最新的创新成果通过科普走进公众视野,能使“科学技术是第一生产力”的理念深入人心,更激励新一代科研人员接续奋斗。

谈及当前科普工作的瓶颈,王双明认为目前科普工作主要面临三个难题:经费、人才和机制。

科普的公益性,决定了其发展需要持续的资金支持。目前,不少科普项目主要依靠社会力量支持,难以形成长效机制,需要建立完善的科普机制,明确考核和激励政策,保障科研人员能拿出足够精力开展科普工作。此外,人才队伍建设也尤为重要,兼具专业素养与传播能力的科普人才相对稀缺。

王双明建议,建立经费保障机制,将科普工作纳入科研考核体系;充分激活退休及退居二线工程技术人员的力量,利用其丰富的经验打造高质量科普内容。同时,也要创新科普形式,借助动画、数字孪生等新技术让科学知识更容易被接受。

“当科普工作具备更坚实的保障、更完善的机制、更专业的队伍时,将会培育出更多创新种子。”王双明眼中满是期待,“这些种子终将长成参天大树,为科技自立自强、社会可持续发展注入源源不断的动力。”

记者 郭妍