金缕千丝绕匠心——记陕西省非物质文化遗产三原金线油塔制作技艺

来源:陕西日报 2025-05-14 08:25

赵伟店铺中售卖的金线油塔“三件套”:金线油塔、豆浆、泡菜。

三原金线油塔,是关中人家灶台上凝结着匠心的面食瑰宝。这缕缠绕千层的脂玉细丝,对三原人来说,是宴席上点睛的珍馐,亦是游子舌尖上的乡愁。巧手翻飞间,面团化作金丝盘塔,蒸腾着秦人对美食的热忱,每一口都浸润着当地的烟火气。三原人总说,金线油塔里绕的不是油面,是“吃油掺面”的美好生活。

1983年,三原金线油塔被评为陕西省名贵食品;2003年,老赵家制作的金线油塔被评为“中华名小吃”;2009年,三原金线油塔制作技艺被列入陕西省第二批非物质文化遗产名录。

三原金线油塔到底藏着怎样的风味密码?5月6日,记者走进咸阳市三原县一探究竟。

三原美食的“金名片”

“请推荐3种三原美食。”记者在三原县街道上随机采访了十余位本地人。

“金线油塔、蓼花糖、泡泡油糕”“羊肉煮馍、金线油塔、石子馍”“金线油塔、疙瘩面、干拌臊子面”……虽然受访者的答案不尽相同,但金线油塔却毫无例外地出现在每个人的推荐名单中。

金线油塔因“提起似金线,放下像松塔”而得名,又因形如“缕缕金丝盘绕,层层塔楼相叠”,被称为千层油饼。

《三原县志》记载,三原金线油塔系清末三原县椽巷人赵伯安经营餐馆时研制而成,丝细层多,形美味香。后由赵志正子继父业,仍在椽巷营业,一脉相传百年有余。

如今,第四代传承人赵伟经营着这家店。

三原金线油塔制作技艺第四代传承人赵伟回忆起赵家千层油饼的起源:“听父辈讲,太爷爷以前卖馒头,生意不太好。为了生计,就在传统花卷的基础上进行改良,创新出了金线油塔,外形更加精致,吃起来更加美味。”

金线油塔丝细层多,佐以泡菜和豆浆,更具风味。

“外地游客总问,金线油塔怎么没有配蘸水。”三原县文化馆馆长刘娜打趣道,“油塔蘸蘸水对我们来说就是肉夹馍里加青椒,不正宗。”

对三原人而言,金线油塔不仅是舌尖上的滋味,还是刻进骨子里的乡土记忆。

“小时候,只有逢年过节才吃得上金线油塔。一口下去,松软油润,满口溢香。现在,日子越来越好,油塔早已成为家家案头上的常见面点。”58岁的三原人樊君说,他如今定居西安,几乎每个周末都要回一趟三原,就为了去赵家千层油饼店来一份油塔解馋,吃罢还要打包几份回去送给亲戚朋友。

“千层油塔是我们三原美食的‘金名片’,走亲访友提上一盒,比送其他礼物更具特色、更显心意。”樊君说。

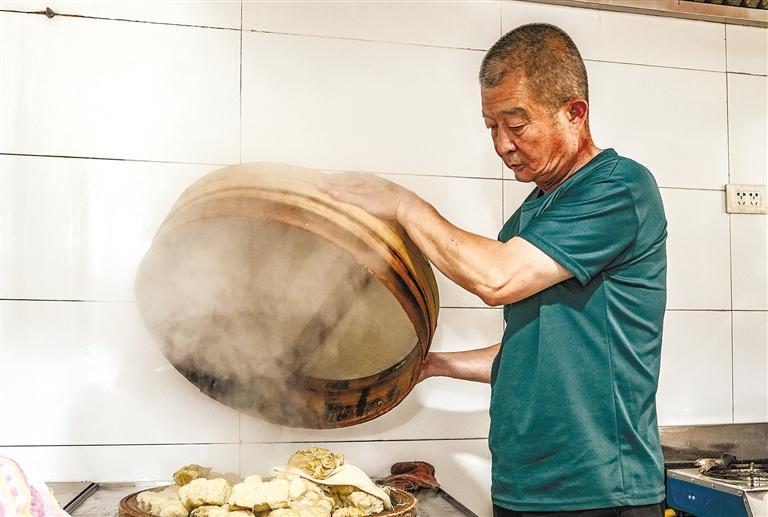

刚出锅的金线油塔。

层叠生香的真功夫

如果说制作美食有天赋,那么赵伟无疑是继承了祖辈的巧手与匠心。

赵伟出生在金线油塔“世家”,自幼就在灶台边看长辈们做油塔,耳濡目染间对烹饪产生了浓厚的兴趣。中学时,他喜欢上了做饭,经常一个人做一大家子的饭菜。“我做油塔的技艺可能就是在这样的环境中潜移默化学会的。”赵伟说。

金线油塔之所以被评为陕西省名贵食品,其中第一“贵”就在“切”上。刀工是制作金线油塔时一项非常重要的技术,直接影响油塔的口感和外观。旁人学艺,通常要用半年时间练习刀工,能将土豆丝切成头发丝细的程度后才能上手做金线油塔,而赵伟凭借天赋和从小的积累,仅练习了十几天就轻松上手。

面饼本身柔软难切,再涂上大油,更是滑溜溜的不易掌控,还要切成筷子粗细,每一刀都要精准,稍有不慎就会切得不齐整。这种对刀工的极致要求,考验着制作者的技巧、耐心和专注力。

金线油塔第二“贵”在原料上。赵伟介绍:“首先是面粉。以前,我们收小麦回家自己磨成面粉,用来制作金线油塔。如今,我们选择市面上的上乘面粉作为原料。其次,大油的选用也有讲究,不能用花油,要用猪肋条间的板油,这样吃起来才能没有腥味。最后,花椒、桂皮、旋覆花等20余种香料的配比要精确。”

金线油塔还有两“贵”,就是工序多且细、价格“高”。制作金线油塔时和面、醒面、切面、拉面都有讲究,甚至包括冬季夏季的水温。“至于价格,听我爷说,20世纪40年代,一个油塔卖3分钱,一顿吃5个,就是1毛5,这在当时可不是小数目。”赵伟讲述起金线油塔的发展历程感慨不已,“现在,一份油塔配上一碟泡菜一碗豆浆卖10元。不管价格怎么变,传承的手艺一直没变。老祖宗留下来的宝贝,咱得好好守着,让老味道一直香下去,让更多人品尝到油塔里的真功夫。”

5月6日,来自西安市的游客在赵家千层油饼店品尝金线油塔。 记者 苏欣雨摄 本版照片除署名外均由记者 田芳昕摄

名扬四海的好“景致”

如今,赵伟的愿景正在实现。越来越多的游客来到三原,奔着赵家的招牌而来。

三原人习惯把金线油塔当早餐食用。但5月6日下午,来赵家千层油饼店的食客仍络绎不绝。一问才知,食客大部分从外地慕名而来,或是以家庭为单位,或是三两朋友结伴,一人点一份10元套餐,在不大的四方桌前吃得津津有味。

从咸阳市区来的游客张大妈说:“我朋友推荐我来的,说这是三原的招牌美食。今天一尝,果然名不虚传!油塔油润油香,搭配泡菜和豆浆,简直是绝配!”

另一位从四川来的游客也忍不住夸赞:“我是通过网络看到金线油塔的介绍,了解到这是非遗美食,特意过来尝尝。没想到这么好吃,完全超出我的预期。这不仅是味觉的享受,还是一种技艺、文化的体验。接下来,我打算去旁边的城隍庙逛逛,更加深入地感知三原的风土人情。”

随着我国过境免签政策的全面放宽与优化,光顾赵家千层油饼店的外国食客越来越多。

“我不懂外语,但能感受到不同国家顾客的热情。他们来自美国、巴西、韩国等国家,品尝完金线油塔后,纷纷向我竖起大拇指,表达他们的喜爱。”赵伟说,“还有美国顾客特意给我写信,希望我能将油塔邮寄过去,这让我很自豪。我们的非遗美食不仅在国内受到欢迎,还跨越了国界,让海外朋友也能感受到这份独特的美味与文化。”

赵伟表示,刚过去不久的“五一”假期,一天要用七八十斤面。从早忙到晚,虽然辛苦,但看到来自世界各地的游客能收获美食的快乐,他觉得所有的付出都值得。

三原县文化馆馆长刘娜表示:“三原金线油塔制作技艺作为陕西省非物质文化遗产,不仅承载着三原人民世代相传的匠心与智慧,还是地域文化与饮食文化融合的结晶,是三原文化的重要标识。”

近年来,三原县高度重视非遗保护工作,通过举办“三原非遗过大年”等群众文化活动,多方宣传展示非遗,营造全社会共同参与的良好氛围;开展非遗进校园等活动,培养后续力量;加强文旅融合,推动非遗创新发展。(记者 苏欣雨 田芳昕)

三秦守艺人

赵伟:不能砸了好口碑

赵伟为顾客加热金线油塔。

“偏僻背巷不显眼,名特小吃出状元”,赵家千层油饼店已由第四代传承人赵伟经营。店铺面积不大,处处透着质朴与用心。墙上“百年老店,名不虚传”等字样,见证着赵家千层油饼店的传承与坚守。

“吃到口里柔软绵,嘴角留下油圈圈,泡菜带有川味鲜,自磨豆浆浓不淡”。木桌前,顾客们围坐在一起,品尝这道非遗美食。他们有的是本地的老食客,有的是从外地慕名而来的游客。赵伟站在厨房门口笑着说:“因为顾客的喜爱,我时刻提醒自己,不能砸了好口碑。”

“从小,我爷常说的一句话就是‘把油塔做好,不能偷工减料,一定要按传统做法做’。”赵伟说,这是他们对每一位顾客的承诺。多年来,金线油塔的制作技艺、店里卖的金线油塔“三件套”从未变过,不为盈利拓展菜品,只为守住传承与匠心,让顾客能尝到最正宗的三原金线油塔。

传承并非一成不变。赵伟认真倾听消费者的反馈,敏锐察觉到现代人对健康饮食的追求。他对金线油塔进行了一次巧妙的“瘦身”——在保持传统风味的基础上,适度减少了油量,使其更加契合现代人的健康需求。这一改进保留了金线油塔的美味,也让其更加健康,得到了顾客的广泛认可。

如今,赵伟的儿子赵坤已经能够熟练地制作油塔。凭借对这门手艺的热爱,他说出了和父亲一样的话:“技艺不能丢,做好油塔,不要倒牌子,不要砸口碑。”(记者 苏欣雨)

记者手记

推动非遗与现代社会深度融合

苏欣雨

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着历史的记忆与文化的精髓。陕西省非物质文化遗产三原金线油塔制作技艺的蓬勃生命力,让我们看到了非遗技艺的代代相传。

三原金线油塔以独特的制作技艺和味觉体验,成为三原饮食文化的代表。它的传承与发展,离不开国家、传承人和社会各界的支持。一系列创新举措助力非遗传承,为金线油塔的传承与发展奠定了坚实基础。

金线油塔不仅深受三原人民的喜爱,还吸引了许多慕名而来的外地游客。游客们品尝这一传统美食,感受三原的文化魅力。大众的认可进一步促进了三原金线油塔制作技艺的保护与传承。

在陕西,类似的案例还有很多。凤翔泥塑经过规模化发展,不断推动乡村振兴;咸阳茯茶形成完整产业链,带动更多人制作茯茶。这些非遗项目的发展生动诠释了文化传承与社会发展良性互动的深刻内涵,为非遗的传承保护提供了宝贵经验。

非遗的保护与传承,是传统文化的简单延续,更是丰富群众精神文化生活的重要力量。我们应持续完善非遗保护传承体系,推动非遗与现代社会深度融合,让非遗在新时代的舞台上绽放出更加耀眼的光芒。