秋来赏葫芦 福禄纳千重

来源:陕西日报 2025-08-07 08:48

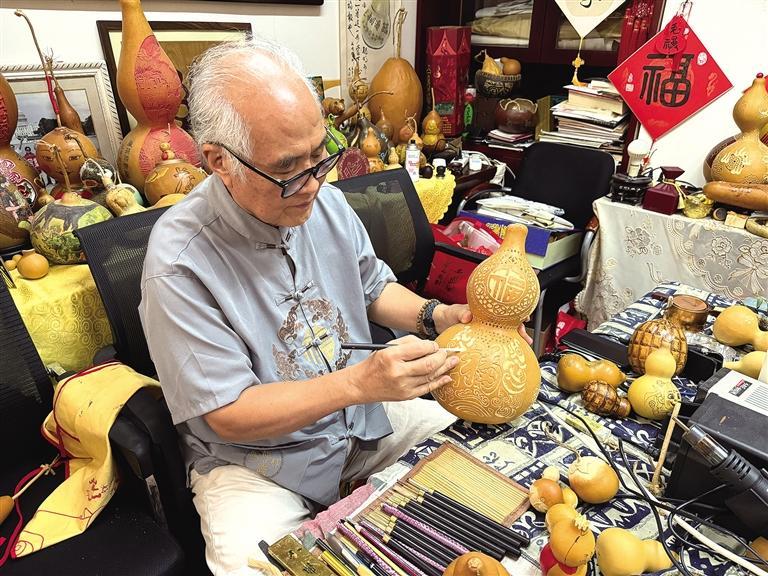

8月2日,梁平安在雕刻葫芦。

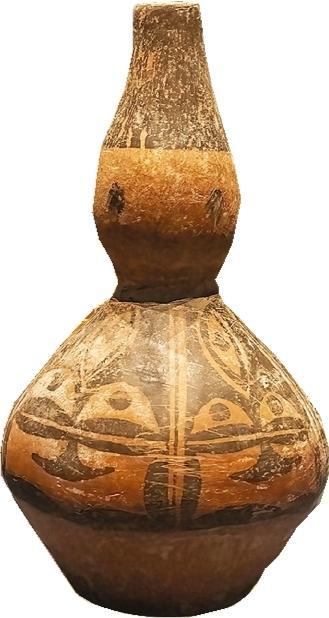

人面纹彩陶葫芦瓶。

8月7日,立秋。凉风至,寒蝉鸣,天地间悄然流转着夏末秋初的讯息。立秋有“贴秋膘”“晒秋”“摸秋”“咬秋”等习俗。

“咬秋”指的是吃秋瓜。人们可以食用西瓜、黄瓜、南瓜、冬瓜、苦瓜、瓠瓜等果蔬,以祛暑防病。这些瓜类作物均属葫芦科,生长环境多样。葫芦是葫芦科家族中的重要成员。

葫芦古称“瓠”“匏”“壶”,《诗经》中多有提及,如《豳风·七月》里的“七月食瓜,八月断壶”。葫芦嫩时可食,元代王祯《农书》记载:“瓠之为物也,累然而生,食之无穷,烹饪咸宜,最为佳蔬。”可见古人把葫芦作为瓜菜食用。

葫芦之用,可食可药,可器可艺,更承载着礼俗的深刻内涵。从青翠欲滴到金黄饱满,葫芦代表着人们对美好生活的向往。

绵绵瓜瓞 览实用价值

8月1日清晨,爱菊健康文化体验园的葫芦园内青藤蔽日,累累葫芦果实垂坠廊下。空气里尚带着一丝未散尽的晨露气息,已有不少游客踏入园中。

他们悠然穿梭于绿色长廊,有的仰头细细辨认葫芦的品种,惊叹其千姿百态;有的举起手机,专注地捕捉藤蔓间垂落的“福禄”光影,与家人朋友在葫芦架下留下合影。孩童们则兴奋地指指点点,为发现一个奇特形状的葫芦而雀跃。

“经过去年的试验种植,我们于今年清明前后在园区种植了10余个品类、530多株葫芦。”西安爱菊粮油工业集团总经理助理赵锋晨告诉记者,“现在是葫芦的最佳观赏期,我们举办了‘清凉爱菊 福禄有你’葫芦游园会暨丝路好物分享活动,让游客领略葫芦园的风光、了解葫芦种植知识、制作葫芦形花馍、体验葫芦彩绘创作。”

葫芦是非常古老的作物。1977年,考古人员在浙江余姚河姆渡遗址发现的炭化葫芦种子,证明在大约7000年前的新石器时代早期,先民就已经开始种植和利用葫芦。

在陕西,西安半坡遗址、临潼姜寨遗址、高陵杨官寨遗址等新石器时代考古遗址,均发现了大量葫芦形陶容器。有的器物上还有耳、足、底等。

在铜川市吕家崖遗址出土的人面纹彩陶葫芦瓶,保存完整,是铜川博物馆的重量级文物之一。

人面纹彩陶葫芦瓶呈束腰葫芦形,尖唇直口,鼓腹平底,高35.6厘米,瓶口宽4厘米,底部宽11.5厘米。器物通体施黑彩纹饰,分为上、中、下3个部分。上部葫芦嘴全黑,中部环绕4个等距黑点,下部是由4组圆点几何纹组成的变形人面纹。人面纹彩陶葫芦瓶瓶口较小,可能用来装酒或水。

葫芦成熟后果壳变硬,可去除瓜瓤阴干制作成容器。有专家认为,在使用陶容器之前,先民就曾使用葫芦这种天然容器,葫芦是陶容器的现成模型。

在长期的生产生活实践中,先民发现了葫芦更多的应用价值:葫芦的蔓、须、叶、花、籽、壳均可入药,医治多种疾病;以葫芦为主要原材料制成的乐器和礼器被广泛运用。

依据制作材料的不同,我国古代将乐器分成8个类别,分别为金、石、土、革、丝、木、匏、竹。

“匏”类就是笙、竽等用葫芦制成的乐器。《诗经·小雅·鹿鸣》通过描绘宴飨场景,生动展现了周代的礼乐文化。其中,“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧,承筐是将”中所说的笙就是由多根竹管排列插入葫芦制成的。以葫芦制成的笙多种多样,在节庆等重要场合都有使用。

葫芦还是古代婚礼仪式中常见用品。成亲那天,新郎亲自到女方家迎娶,回到男方家以后进行婚礼仪式,共饮合卺酒。卺就是把葫芦分为两个瓢,以线连两端瓢柄,用以盛酒。夫妇同饮合卺酒,表示二人从此连为一体,百年好合。这一礼仪也蕴含了古人对新郎新娘的美好祝愿。

此外,葫芦还有一个相对小众的用途。庄子在《五石之瓠》中向惠子说“今子有五石之瓠,何不虑以为大樽而浮乎江湖”道出了特大葫芦可作浮水用具。

刀笔生花 承非遗技艺

除了实用价值,葫芦造型多样、饱满圆润,成熟后色黄如金、皮质莹润,有极强的可塑性。这些特质使得葫芦成为艺术创作的绝佳载体。古往今来,从素身范制到精雕细琢,从日常器用到案头赏玩,葫芦以独特的韵致,深受人们的喜爱。

目前,关中葫芦刻画技艺、渭北葫芦被列入陕西省非物质文化遗产名录;葫芦烙画、传统葫芦器制作技艺被列入西安市非物质文化遗产代表性项目名录;大荔葫芦工艺被列入渭南市非物质文化遗产代表性项目名录。

8月2日,暑气未消,记者来到西安市关中葫芦传习所时,关中葫芦刻画技艺代表性传承人梁平安正对着一个亚腰葫芦凝神运刀。

“过段时间,新葫芦就下来了。”梁平安没有抬头,刻刀在葫芦表面游走,“好葫芦得经年沉淀。行话说,选葫芦要‘瓷皮糠里’。摇一摇葫芦,能听到内部籽粒沙沙响,应该就干透了。”说话间,“大福”葫芦腹部的云纹轮廓渐次清晰。

葫芦刻画,是集书法、绘画、篆刻为一体的手工技艺。梁平安利用雕刻、镂空、砑花、烫烙等工艺在葫芦上“做文章”,将葫芦的美发挥到极致。

传习所内,刀刻的、电烙的、彩绘的……用多种工艺制作的葫芦作品让人目不暇接。惟妙惟肖的十二生肖葫芦、精巧可爱的秦岭四宝葫芦和展现甲骨文、青铜器、兵马俑等优秀传统文化的特色葫芦、主题葫芦等,无声地诉说着主人数十年的痴迷与坚守。

被问及最引以为傲的一件作品时,梁平安向记者介绍了他10多年前的作品《红军过雪山》。

“因为存放受潮,葫芦上半部分发生严重萎缩。观看时,我发觉它自然萎缩的纹路很像一个个人,于是就刻画起来。经过上色,在一片白茫茫的雪地里,红军不畏艰险、高举红旗奋勇前进的画面呈现出来。”梁平安说。

近年来,梁平安积极在校园课堂推广葫芦文化,为职校学生传授刻画技艺,参加各类非遗交流活动。他将奔驰的“长安号”货运班列刻上葫芦,创作70个不同的“福”字葫芦献礼国庆,让神舟飞船与敦煌飞天在葫芦上“对话”。

“艺术的生命力在于扎根时代、扎根人民,我们要不断刻画更多人们喜闻乐见的、讴歌时代主旋律的作品。”梁平安语气坚定,手中摩挲着的是烙画葫芦《大刀向鬼子们的头上砍去》。

文化百态 寓万象福禄

“葫芦娃,葫芦娃,一根藤上七朵花,风吹雨打都不怕,啦啦啦啦……”这是20世纪80年代的动画片《葫芦兄弟》的主题曲,至今依然被传唱。七个头顶葫芦冠、腰围葫芦叶的葫芦娃各展神通,为了解救爷爷,与妖精斗智斗勇,最终打败妖精的故事,更是家喻户晓。

《葫芦兄弟》这部动画片之所以能成为经典,在于其精彩的故事和鲜明的角色,更在于它深刻体现了中国葫芦文化中多子多福、团结共生、驱邪护佑的核心内涵。

在中华民族大家庭中,相当多的民族都有关于葫芦的传说。故事基本内容相似,即洪水过后葫芦孕育出人类。葫芦也被先民认为是生命源头、种族延续的象征。

孟姜女的传说流传甚广。铜川的孟姜女传说讲述了孟姜女从出生到成亲,再到寻夫、返程、去世的全过程。

据孟姜女传说的省级代表性传承人秦凤岗介绍,相传,孟姜女就是降生于葫芦之中。孟姜女的“父母”,姜大婶和孟大伯救了一只受伤的燕子,燕子为报恩送了他们一颗金色的葫芦种子。后来,他们将种子种在菜园中,悉心照料。没想到的是,结出的葫芦里有一个婴儿。这个婴儿就是以后的孟姜女。

葫芦还是悬壶济世、医者仁心的象征。被尊为“药王”的唐代医药学家孙思邈,常将葫芦悬挂于腰间或置于门口,作为行医的标志,方便患者辨识其行踪。

陕西人对葫芦的深情,还体现在庖厨智慧中。

陕菜有一道面食是“葫芦头”,全称为葫芦头泡馍。不熟悉的人会很好奇,葫芦头是什么?其实,葫芦头实为猪大肠。煮熟后,猪大肠圆润膨大,与葫芦前端形似。关中地区素来重雅,为避“猪大肠”之直白,于是借葫芦的外形与“福禄”的寓意,给其冠以“葫芦头”的雅号。

另一道陕菜至味葫芦鸡则让葫芦的形升腾于油香之中。

制作这道菜,要先将整鸡捆扎定型,经过蒸、煮、炸等工序,使鸡肉在紧致与酥脆间取得绝妙平衡。熟透后的鸡仍保持着被捆扎时的形状,俨然一只葫芦,遂得此名。

眉县渭河南岸的葫芦峪,沟谷幽深形如其名,现存20余处三国时期军事遗迹。

据《三国志》记载,诸葛亮曾在此与司马懿对峙。相传,诸葛亮诱敌深入峡谷实施火攻,因突降大雨功败垂成,被称为“火烧葫芦峪”。该典故虽未见于正史,但通过《三国演义》传播成为经典文学场景。

这场“人算不如天算”的战役,被秦腔《葫芦峪》传唱至今。秦腔《葫芦峪》,又名《火烧葫芦峪》《胭粉计》《六出祁山》,以须生、花脸为主,唱做并重。其中,《司马拜台》《祭灯》《托印》等唱段广为流传。这出戏也是陕西秦腔名家焦晓春的代表作之一。

记者 孙亚婷文/图