从驾驶员到翻译 他6次赴苏丹援外

来源:三秦都市报 2024-08-18 07:51

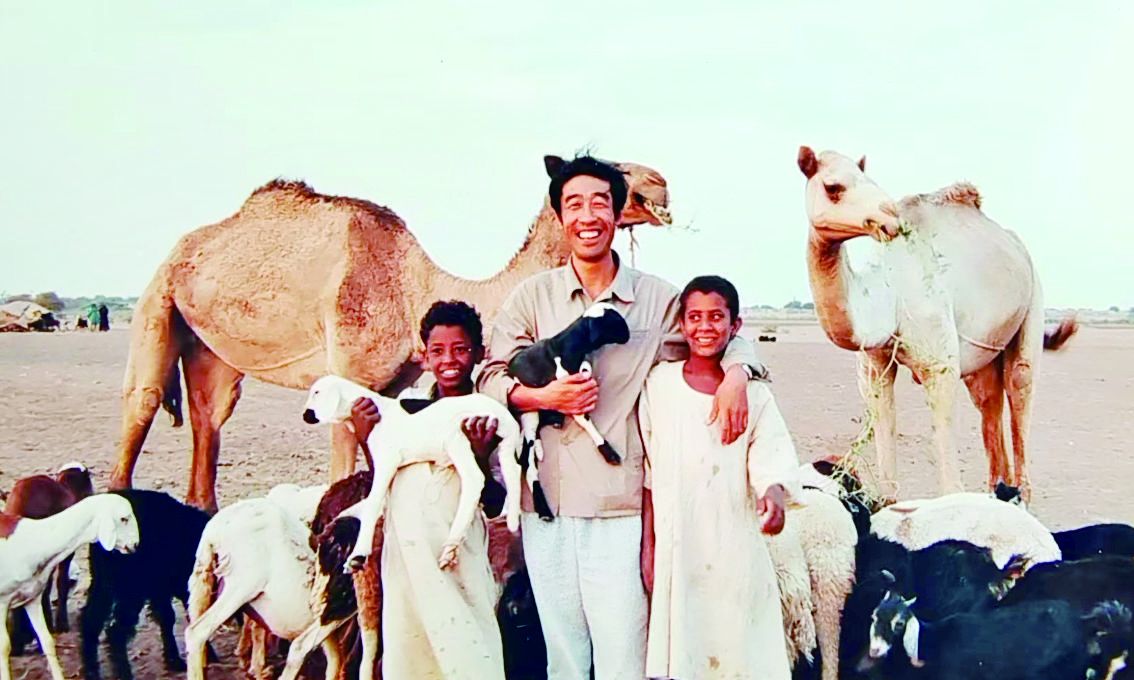

1988年,冯育德随第18批医疗队赴苏丹,与放羊孩子们在一起。

1998年在中国援苏丹医疗队恩图曼友谊医院驻地,冯育德在给刚种的鲜花浇水。

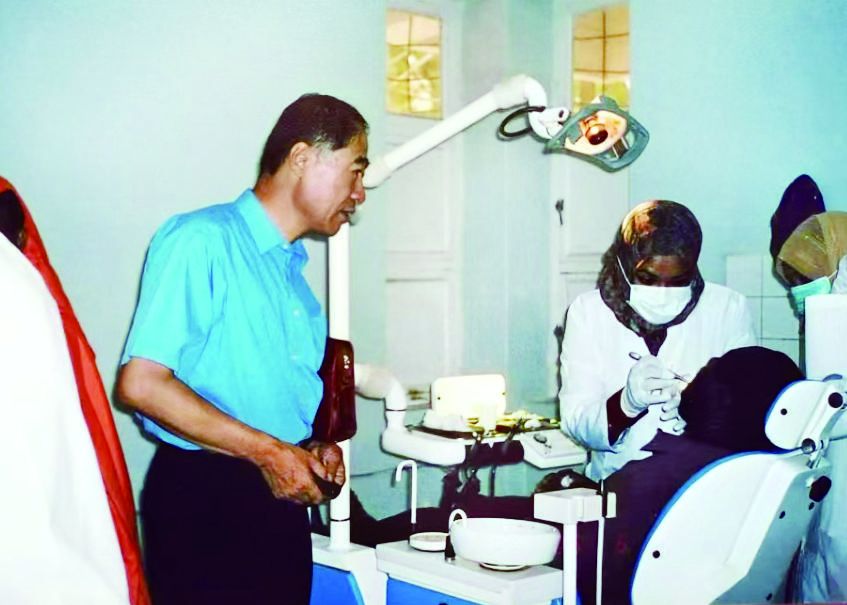

2005年,冯育德在苏丹喀土穆口腔医院参观。 本组图片由受访者供图

冯育德向记者展示他编纂的《阿拉伯语会话手册》。 本报记者 张毅伟 摄

8月16日,在第7个中国医师节前夕,记者采访了今年73岁的西安交通大学第二附属医院退休职工冯育德,他手捧着自己编纂的《阿拉伯语会话手册》,向记者展示他修改的内容。这本手册见证了他先后6次随陕西援苏丹医疗队奔赴苏丹的经历,也见证了他从汽车驾驶员到援苏丹医疗队阿拉伯语翻译的过程。

据了解,陕西省从1971年开始选派援苏丹医疗队,至今已连续向苏丹派遣医疗队37批约1100人次。一批批医疗队员克服困难、创造条件,展现出三秦儿女不辱使命、为国争光的良好风貌。冯育德将他宝贵的激情岁月都奉献给了苏丹这片异国热土。他用行动生动诠释“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神,在异国谱写大爱之歌。

不忘初心 从驾驶员到翻译

西安交通大学第二附属医院中医科副主任安鹏是第37批援苏丹中国医疗队队员。2022年7月,在一次义诊活动中,他看到喀土穆迈古玛孤儿院墙上的一幅涂鸦不解其意。随后将涂鸦拍下传给了国内的冯育德老师。冯老师说,这幅涂鸦描绘的是中世纪一位阿拉伯诗人的著名诗句:“每一颗善良的种子,即使是落在贫瘠的土壤中,也可能发芽成树,并结出丰硕的果实,同时惠及自己,也惠及他人。”

冯育德在1979年就第一次随第11批中国医疗队赶赴苏丹,那年他28岁,是援苏丹医疗队的一名驾驶员,也是医疗队里最小的队员。然而当他1997年6月第三次随第 23 批中国医疗队再去苏丹时,已经担任了陕西医疗队翻译。

从1971年开始,陕西省承担了我国政府援苏丹医疗队派遣的任务。从苏丹首都喀土穆一路颠簸行驶近3个小时,就到了苏丹中部小镇阿布欧舍。这是一个在地图上也很难精准定位的小镇,却是苏丹民众家喻户晓的地方,因为这里有一所中国医疗队治病救人的医院——阿布欧舍友谊医院。

冯育德曾经6次到苏丹,对这里的沟沟坎坎都熟稔于心,他回忆起了自己20世纪70年代没有互联网也打不了国际长途电话、驾驶汽车往返在这条路上传递书信的日子。冯育德说:“当时中国外交部有个信使团帮助送信,一次要一个月左右的时间。每次我从使馆把家书送到医院驻地后,不管多晚,大家都会马上写回信。由于经常停电,许多信是点着蜡烛写完的。信使第二天就离开苏丹,队员们希望信使把回信带走。等队员们把回信都写好了,我赶紧带着信返回使馆,生怕赶不上回国的信使,一封信就是队员们一个月的盼头啊!”

暗下决心 要学好阿拉伯语

作为驾驶员,冯育德平时也要为医疗队购买生活物资。有一次冯育德开车去买菜,得知他是来自中国医疗队的,一位当地卖菜男子指着膝盖,连说带比画描述自己的病情。冯育德听不懂他的语言,但是他记住了卖菜男子的发音,回到驻地询问翻译得知可能是风湿性关节炎,并让他转告患者医疗队可以诊治。这件事情让冯育德明白学习好阿拉伯语的重要性。

在苏丹期间,冯育德对阿拉伯语产生了浓厚兴趣,利用外出买菜和办事的机会,跟着当地居民学会了不少地道的常用词语。1987年第二次去苏丹时,由于医疗队的翻译因健康原因临时回国,冯育德协助医疗队员完成日常诊疗,他一边工作一边跟当地居民继续学阿拉伯语。“那会儿,阿拉伯语人才紧缺,而医疗队又非常需要翻译,所以我下决心要学好阿拉伯语。”冯育德说。

1989年援外结束回国后,冯育德申请职工继续教育,学习阿拉伯语。同年,38岁的他进入原上海外院阿拉伯语系攻读全日制大专课程。他无心欣赏黄浦江畔美丽风景,也无心光顾校园里每周的电影晚会,他如饥似渴地浸泡在知识的海洋里。清晨在学校的林荫道上常常听见他朗读阿拉伯语的声音,晚自习时他常常为一个句式苦思冥想,图书馆里有他废寝忘食翻阅资料的身影。在同学的眼里,冯育德是最年长的学生,也是学习最刻苦的学生。两年刻苦学习,他的阿拉伯语水平得到了大幅提升。在校学习期间,他念念不忘在苏丹援外时医疗工作中遇到的问题,决心为陕西援苏丹医疗队编写一本简单易学的汉阿双语教材。当学校老师得知冯育德编写这本册子的初衷时深受感动,于是帮他对册子进行了校正和打印。老师鼓励他将这本教材带给援苏丹医疗队,在实践中不断丰富和完善,更好地为援外医疗服务。老师语重心长的话语,鼓励着他再次踏上援外的征程,孜孜不倦地改进《阿拉伯语会话手册》。

编写手册 队员视为工作“宝典”

冯育德多次用自己编纂的《阿拉伯语会话手册》给援苏丹医疗队员们进行阿拉伯语的培训。一直以来,他坚持总结在教学和具体工作中得来的经验,不断地对册子的内容进行修改完善。有了册子,加上针对性的培训,陕西援苏丹医疗队医生的语言水平有了大幅度提高,与当地病患交流时少了许多语言障碍,诊疗也变得更加准确、轻松。

咸阳市妇幼保健院副院长、第34批援苏丹医疗队妇产科医生胡剑告诉记者,她是带着冯育德老师编写的《阿拉伯语会话手册》来到阿布欧舍友谊医院,把它视作工作中的“宝典”。当时这家医院只有她一位妇产科医生,前来就诊的病人多,因为这本手册既简单又实用,还结合了当地的风土人情、语言表达习惯,在与当地患者交流时非常实用,帮助她顺利完成医疗服务工作。

在苏丹的日子里,冯育德担任阿拉伯语翻译,协助医疗队员开展日常门诊和手术,确保了援外工作的顺利进行。“一次,一位40多岁的苏丹男子因为要做胃部手术,紧张得不停打嗝。医生听不懂阿拉伯语,我就去跟患者沟通,让他放松,告知患者中国传统针灸对于止嗝有奇效,经过两次针灸,患者打嗝症状大大缓解。” 冯育德说。

陕西中医药大学教授、第26批援苏丹医疗队针灸科医生雷正权告诉记者,他是2003年8月随援苏丹医疗队在阿布欧舍友谊医院与冯育德一起工作。冯育德已经多次参加援外工作,对当地民众的风土人情和生活习惯非常了解,也积累了丰富的经验,他经常与医生进行交流。雷正权刚到苏丹不久,冯育德告诉他,尽管苏丹气候炎热,但是当地人常常席地而卧,迎风纳凉休息,受寒湿之邪侵袭,常有患腰腿痛病人前来就诊。有一次,一位男子腰痛前来就诊,冯育德站在医生身边用简单准确的语言进行问诊翻译,向患者介绍中医针灸拔罐等,雷正权运用针灸和拔罐治疗,病情立见起色,病人竖起大拇指高兴地说:“中医太神奇了!。”

义不容辞 年过六旬再赴苏丹

2011年8月,虽然年过60岁的冯育德已经退休,但因他在苏丹有着非常丰富的生活和工作经验,组织上希望他能再到苏丹协助医疗队执行任务。冯育德当即表示只要国家需要,他义不容辞坚决完成任务。当他把准备再次奔赴苏丹的决定告诉妻子时,他的妻子费娟内心很矛盾:“我支持他的援外理想,不能给他拖后腿,但是年过六旬的老冯再次远赴苏丹,我实在是担心他。”这次再去时,他已是医疗队里年龄最大的。

2011年8月至2013年秋季,冯育德第五次随第 30批中国医疗队去苏丹。回来时间不长,他在2013年下半年第6次随第 31批中国医疗队去苏丹,直至2015年9月回国。他的妻子费娟说,援非是一件光荣而伟大的事情,作为家属倍感荣耀,很高兴老冯每次援外都圆满完成任务,为中非友谊添光彩!冯育德先后6次到苏丹援外,将激情岁月都奉献给了苏丹这片热土。

“冯老师不仅是我们医疗队的阿拉伯语老师,更是我们与苏丹人民之间不可或缺的沟通桥梁。虽然他年事已高不能随我们一同前往苏丹执行任务,但他深知在异国他乡语言的重要性。回西安后他倾尽所能,用自己的知识和经验,经常通过微信帮我们克服一个个困难,让我们跨越了语言鸿沟。”安鹏说,在冯老师的帮助下,医疗队员们不仅顺利地为当地百姓看病,还与当地百姓结下了深厚的友谊。

记者 张毅伟