书写科技强国建设的“陕西答卷”

来源:陕西日报 2025-11-21 08:06

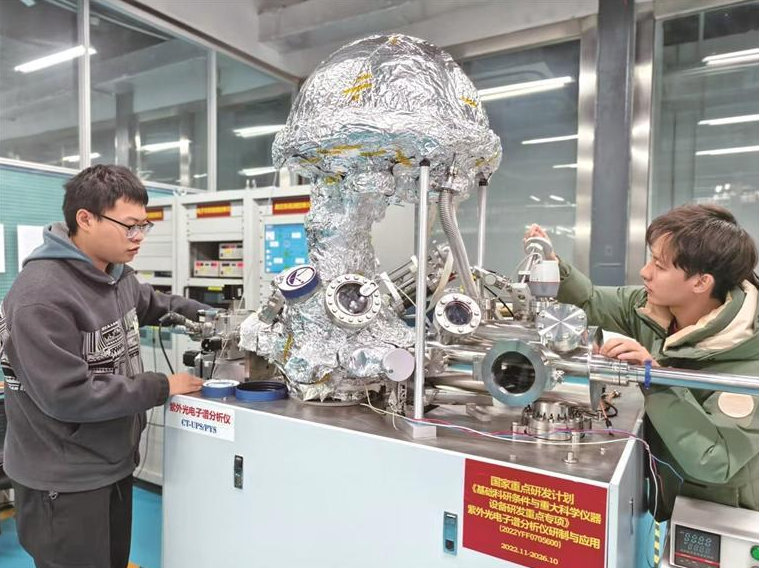

十一月十九日,西安交通大学科研团队在调试自主研发的紫外光电子谱分析仪。

“十四五”收官在即,省科技厅在新闻发布会上公布的全省科技创新“成绩单”振奋人心。

五年来,三秦儿女以改革破局、以创新攀高、以生态筑基,科技创新“关键变量”持续转化为高质量发展“最大增量”,书写了科技强国建设的“陕西答卷”。

以改革破局

如果把科技创新比作发展的“新引擎”,那么改革就是点燃这个“新引擎”必不可少的“点火器”。

陕西以秦创原这个全省创新驱动发展的总平台为牵引,在全国率先推广科技成果转化“三项改革”,形成了“一院一所一校一港一企”转化模式。

“‘十四五’期间,研究院锚定新型科研机构定位,持续深化改革创新,实现工程化技术突破26项,研发新产品超过200种,高科技公司增长到49家,新增科创板上市公司2家、北交所1家、新三板4家。”西北有色金属研究院院长梁书锦介绍。

为了加速科研成果走出实验室、走向生产线,陕西组织校企共建“智能建造”“铝镁钼深加工”等重点产业链和学科链协同创新联盟,增设重点产业链协同创新专项,聚焦产业需求,一体推进科技攻关、成果转化和人才培养。

“截至目前,全省高校职务科技成果资产单列管理超过10万项,转化科技成果4.1万项。今年1月至9月,全省高校技术合同成交额78.14亿元,同比增长8.73%。高校签订技术合同数量排名首次进入全国前三。”省教育厅副厅长何玉麒介绍。

在教育科技人才体制机制一体改革中,陕西成立全国高校首家技术经理人学院,指导各市区企业选聘“科技副总”“科技顾问”1208名,形成“人才+项目+产业”联动机制。西安市率先开展“先投后股”试点,累计培育技术经理人超4800人,技术合同成交额突破4500亿元。

科技金融的创新赋能同样关键。陕西出台科技金融50条,创新“五项机制”,组建首期100亿元省级科创母基金,科技型企业贷款余额超4200亿元,为科技创新注入源源不断的金融“活水”。

以创新攀高

基础研究是科技创新的源头,只有筑牢基础研究的“压舱石”,才能为科技创新提供不竭动力。

“十四五”期间,陕西着力培育国家战略科技力量,增强高质量科技供给,完成在陕全国重点实验室重组,加快建设空天动力、含能材料等5家陕西实验室,培育建设光子科技、新能源汽车等陕西实验室,持续优化建设省重点实验室235家,构建具有陕西特色的实验室体系,打造在全国具有重要影响力的原始创新策源地。

源头创新的持续发力,带来了创新成果的密集涌现,成为创新发展的硬核底气。2023年度,陕西主持和参与的47项成果荣获国家科学技术奖,主持完成项目数居全国第二,彰显“陕西制造”的科技含金量。

为将原始创新成果转化为发展实效,陕西深化“两链”融合,动态编制“四链”融合图谱,建立“五个一批”高质量科技项目库和“四张需求清单”,以“揭榜挂帅”方式部署“两链”融合项目,快速响应、超常规部署重大应用攻关项目,靶向部署重大科技攻关项目。

“两链”融合的高效推进,离不开高能级平台的聚合赋能。在秦创原创新驱动平台建设中,陕西围绕“一总多区”布局21个未来产业创新聚集区,汇聚1.07万家科技企业和690个科创平台,组建891支“科学家+工程师”队伍。

创新动能最终转化为产业升级的强劲势能。全省21个国家级产业集群创新发展,有色金属及新材料产业形成国内最大的稀有金属材料产业集群,半导体及集成电路产业规模位居全国第四,新能源汽车、光伏等产业实现跨越式发展并成为全球重要的生产研发基地。

以生态筑基

创新生态是区域发展的核心竞争力。

企业是创新生态的核心主体,也是产业发展的关键载体,更是生态活力的直接体现者。陕西立足创新生态培育,精准实施科技型企业“登高、升规、晋位、上市”四个工程,为企业创新成长搭建阶梯。2024年,全省入库科技型中小企业2.99万家、高新技术企业超1.94万家,分别是2020年的3.71倍、3.13倍;科创板上市企业16家、北交所上市6家。

创新生态的良性循环离不开产学研的深度协同。高校院所作为创新生态的重要智力支撑,在赋能企业创新能力提升中发挥着关键作用。西安交通大学常务副校长别朝红介绍,西安交通大学与包括58家世界500强企业在内的248家合作企业签署共建联合研究院协议,与94家龙头企业建立校企深度融合创新联合体,在工程化环境、实战化项目、有组织科研、全链条创新和成果转移转化中培养了一批工程硕博士。

知识产权服务的提质增效为创新成果保驾护航,让创新生态更具吸引力和生命力。陕西聚焦创新生态中的关键环节,健全知识产权服务体系,建设76家高价值专利培育中心,实施“灵犀计划”促成56件专利对接签约,转化金额3.5亿元。省知识产权局党组成员李晓鸣介绍,全省建成知识产权大数据公共服务平台,引入上海技术交易所组建西安知识产权交易服务中心,知识产权服务的升级让创新生态的价值转化通道更加通畅。