我是西安一名“店小二”

2018-11-01 23:51

图/贺桐 文/苏静萌

2017年初,西安推进“行政效能革命”,提出政府要为群众和企业当好“店小二”,而在西安经开区工作的张巩便是这千千万万个“店小二”中的一员。

张巩是土生土长的西安人,2009年毕业于西安工业大学金属材料工程专业,来到经开区工作也算机缘巧合。毕业那年的他跟其他大学生没有两样,每天都会去到沙丁鱼罐头一般的人才市场,搜集海量招聘信息,然后投递简历,等待一份与自己专业相关的工作。直到有一天,他被一条招聘西安国家级新材料高新技术产业化基地管理人员的信息吸引,并最终到了这里工作。

“开始上班的时候才发现,这份工作和大学学习的专业基本上没有什么关系,心里有点失望。我大学时学的是铸造、热处理、焊接等具体的工艺技术,而这里却是一个处理行政业务的事业单位。”当时看到招聘信息,觉得与自己专业匹配才投递档案的,张巩没想到工作内容和自己想象的不一样。

张巩是一名标准的理科生,到单位遇到第一个的困难就是写材料:“我天生就不擅长写作,写好的东西被打回来N次,重写N次,屡战屡败屡败屡战,近乎到了崩溃的边缘。”说起以前写公文的日子,张巩依然有种不堪回首的感觉,“最后也是学习和摸索了足足一年,文字才有了提升。”

从2010年开始,他们开始做全经开区的产业发展报告,张巩负责新材料产业的工作:“那时候才发现,我的专业并不是用不上,通过专业知识,我可以更快地和企业技术人员沟通,而且他们也会觉得我懂这个专业,会给我讲更多更有价值的信息。”

经过足足近半年的调研,张巩第一次独立完成了经开区新材料产业调研报告:“虽然也是修改过了N遍,但是最终还是得到肯定,成就感十足。”张巩告诉我们,调研报告需要大量调查和核实工作,还要跟众多企业进行无数次沟通,是一件耗时耗力的细心活,对于刚入职场不久的理科生来说算是一次不小的挑战。

除了办公室的文案工作,张巩的另一部分工作还需要外出与企业进行对接。他所在的产学研服务部,主要的工作就是为企业提供资金和技术的帮助,促进经开区的企业和本地的高校、科研院所之间的合作,同时引进和转化外地科研院所掌握的成熟技术和产业。 “跟企业建立渠道和良好的关系才好开展业务,才能第一时间获取到企业的信息。”

张巩所对接的产业多半是西北有色金属研究院下属的企业,这些企业90%都在经开区内,不少都在泾渭新城。“从经开区生产力中心到泾渭新城需要走高速,不堵车也要30分钟,我经常对接的企业加起来也有30多家了。”

“主要需要跑泾渭那条线,所以我才开车上班,没车根本对接不了。”张巩的车上有婴儿用纸,有孩子吃剩下的手指饼干,有一沓沓相关文件,还有跟他气质极为不符的卡通抱枕。“这条线我已经跑了很多次了,这么短的一段路来回还要收20块钱,不过没办法,只能这样跑。”车上的空调不太给力,他一边擦汗一边说。

这次张巩来对接的菲尔特也是他经常跑的企业之一,主要生产金属纤维过滤材料,“可能是因为在大学学的是工程专业,所以在新材料企业的产学研对接方面,我和企业沟通更顺畅。”

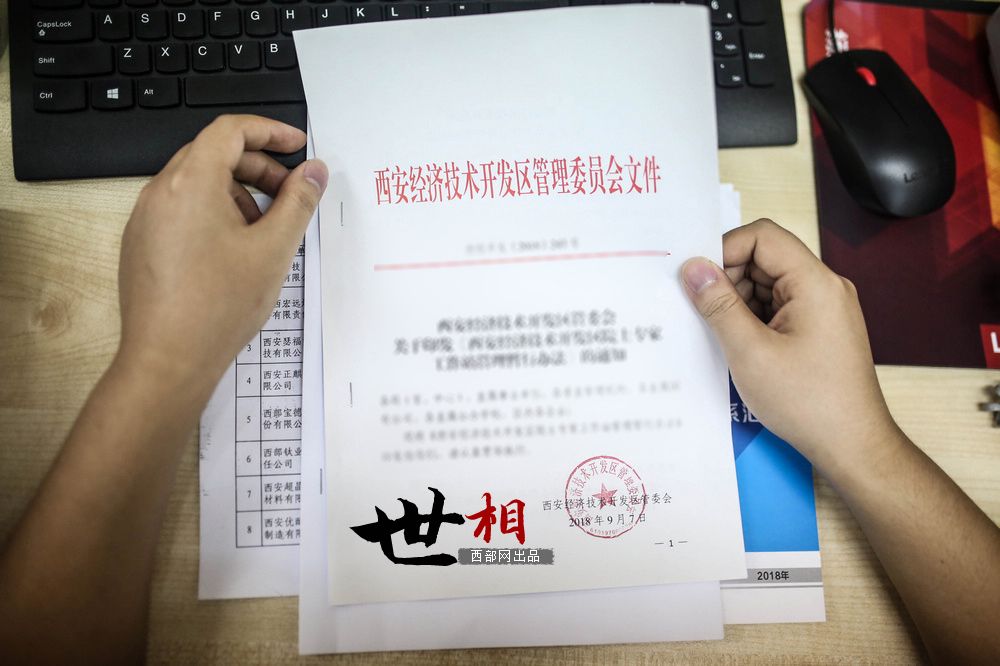

每次到企业对接,张巩的主要工作就是讲解经开区最新出台的政策和一些优惠的举措,在企业申报项目的时候,也需要他去现场考察核实,日常还要了解企业新研发了哪些产品,所以每周都要跑个两三次。

有时候企业经常会在生产中碰到一些问题,张巩也需要多跑几次,提供各方面的帮助,西部材料园区里的企业工厂,大部分张巩都对接过。

在生活中,张巩的兴趣爱好其实挺多,爱体育,爱书法,喜欢绘画,爱玩游戏,还喜欢养宠物龟,也迷过各种模型,高达模型、各类军模都玩过。“现在我的爱好只有一个了,就是我儿子。”他略带腼腆地说。

如今,31岁的张巩已经在经开区工作了近10年,处理手头上的工作早已得心应手。记忆里跑招聘会、投简历的青葱岁月已经过去九个年头了,而他这个标准的理科生也早已被锻炼成能文能武的全能型人才了。

像张巩这样的“店小二”,在经开区、在西安还有很多很多,“店小二精神”成了近几年西安人津津乐道的热词和闪亮的城市标签。在他们的努力下,西安人的工作生活更加便利舒心,西安在建设国际化大都市的路上也走得更加沉稳自信。

“我最开心的事,就是和我的城市正在一起努力变得更好。”张巩说。