执迷不“务”的鲁班传人

来源:微动秦汉 2023-07-31 11:10

鎏金、鎏银技艺是我国古代用金银来装饰器物的技法之一,始于商周,距今已有3000多年历史。鎏金、鎏银在汉朝称为“黄金涂”或“金黄涂”。唐朝称为镀金。宋朝始称鎏金、鎏银。明清时期,此技法在民间极为兴盛,鎏金、鎏银饰品常为随身佩物,是身份地位的象征。民国时期又称为火镀金,无论称谓怎么变化,其技法总是一脉相承的。

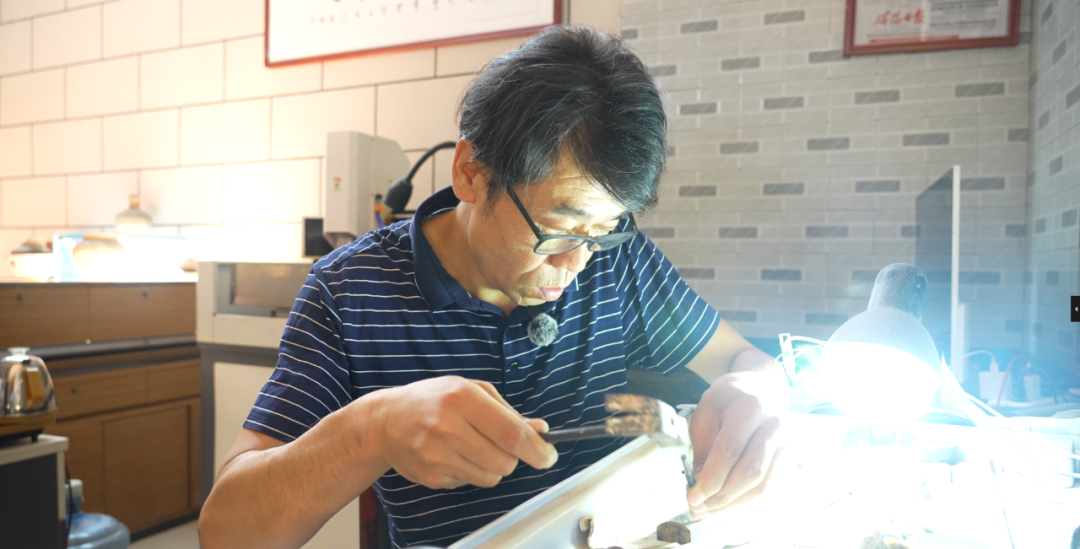

7月18日,走进西咸新区秦汉新城周陵街道的鎏金银工艺传承工作室——周秦汉唐鎏金银工艺部,一位高个子中年人在门前招手,一问方知,他就是市级非遗项目——鲁氏鎏金、鎏银技艺传承人鲁执务。

作为此技艺传人,鲁执务从小受到祖辈熏陶和影响,酷爱鎏金、鎏银制作,其掌握的技能全面、精湛,先后投资注册成立了周秦汉唐鎏金银工艺部和鎏金银工艺传承工作室,整理民间鎏金银工艺品相关资料,创作作品500余件,代表作品有铜鎏金银瓦当、铜鎏金银镇尺、宝石鎏金银挂饰、玉石鎏金银摆件、鎏金银修复瓦当等。他的作品被相关专家高度赞扬,并受到了北京、河北、山西等多地收藏家的青睐。

鲁氏鎏金银工艺所在的西咸新区秦汉新城,曾是周秦汉唐等十三个封建王朝的京畿要地,地下文物丰富多样,战国鎏金铜带钩、秦鎏金铜力士头像、铜鼎、汉鲁王鎏金虎符等文物,具有纹饰华美、工艺精湛等特点。鲁氏鎏金、鎏银技艺沿袭传统,经过四代人百余年的传承发展,既保留了传统技艺在纹样上的特色,又在修复文物、装饰玉器等方面形成独特的制作规范。

鲁氏鎏金银技艺,就是把固体的金和银加热变成液体,使其与汞融合,成为金泥或银泥,涂在器物表层,经烘烤使汞蒸发,让金银牢固地附着在器物表层上的技法。主要流程为“杀金—抹金—开金—压光”。

创始人鲁昌平生于晚清时期的京师(今北京),年幼时失去双亲,被一家鎏金铺老板收养。民国元年,师傅将其派驻西安分号做大掌柜。民国十八年,因为关中年馑店铺关张、师傅去世、战乱等原因,他落根咸阳。第二代鲁长发子承父业,不断从咸阳本土文化中汲取营养,技艺更甚其父,他的鎏金刻花有款,包浆浑厚,享誉本地大街小巷。第三代鲁自城也从父学习此技艺,一生走街串巷打制金银饰品,主要从事贵重藏品修复、鎏银、佛像镀金。第四代鲁执务同样子承父业,但他更喜欢鎏制金银摆件,经过多年研究,在平面工艺的基础上成功鎏成出浮雕作品,使鎏金器具的附加值和观赏性有了极大的飞跃,至今已完成作品500多件,创立了一处传习基地。

鎏金、鎏银术蕴含着世代劳动人民的智慧,体现了人们对材料学、力学、美学的综合理解。这项技艺经过不断传承和发展,不仅完整地继承了鎏金鎏银在美化装饰中的纹样特色,更是在残损器物修补上形成了独树一帜的技艺典范,是残品重新美化的重要补充,是文物修复不可缺少的一项技能。鲁氏技艺蕴含鎏金制作者精益求精的工匠精神,承载着世代百姓勤俭智慧的优良品德,寄托着人们对美好生活的向往。

对于工艺,鲁执务如数家珍。他也被人们戏称为执迷不“务”的鲁班传人。他表示,选择24K黄金或纯白银,将其加热为团状,使之成为稠泥状。用操金(银)棍鎏制铜器,首先是绘制图案,一般根据器物的形状、用途、寓意绘制出象征吉祥、安康、富贵、长寿的传统图案。按经验配制在器物表面描绘腐蚀。用操金(银)棍操起金泥或银泥涂抹在图案上,用玛瑙刀压实,再用炭火烘烤(开金),使汞遇热挥发,如此反复九次以上,使厚度达到0.1毫米以上,略高于铜体,鎏金鎏银不受宽度限制,遇高温会更加牢固。

这项技艺是父子间传承,每一个程序都需要匠心制作,非三年五载可成,要求制作者必须心灵手巧,专注一生才行。使用的金、银、铜、玉都是贵重材料,不容有丝毫浪费,辅助材料汞为有毒有害物质,工匠常会因防护不当出现汞中毒现象,为防止浪费材料及中毒,多为家族间相传,因此从业者稀少。

“该工艺不但可以制作铜鎏金,还可以在玉石等其他宝石上制作精美的鎏金、鎏银图案,鲁氏作品纹样传统,造型逼真,具有极高的欣赏价值和收藏价值。”鲁执务说,一些鎏金文物随着岁月的流逝及外界环境影响,会不同程度地出现失光、锈蚀、表皮脱落等情况,鎏金银技艺能修补文物,使文物重焕生机。

鲁氏鎏金鎏银技艺经过四代人、100多年的传承发展,目前,客户遍及大江南北,拥有一个家族传习基地,传承方式也从家族传承蝶变为群体传承,技艺被更多人关注,作品受到越来越多人的青睐。