一曲新声破层云 汉中洋县剧团百年发展历程回眸

来源:汉中洋县县委宣传部 2025-09-15 16:51

百余载薪火相传,百余载追逐梦想。

在青山碧水之间,在方寸舞台之上,一首悠扬的歌曲、一台动听的秦腔,一场美妙的晚会……正以破竹之势穿越时空的壁垒和时间的隧道,传颂着古老文化在现代浪潮中的新生传奇。汉中洋县剧团在戏曲这片厚土上,如一颗熠熠生辉的新星,在兼具深厚传统底蕴与前瞻现代视野的戏剧领路人张文剑团长的引领下,从坚守传统到拥抱创新,从乡间戏台迈向全国舞台,走出了一条传统戏曲与现代文化交相辉映的破圈之路,也让剧团涅槃重生,回归大众视野。

踏入洋县剧团展厅,百余张见证剧团艰辛发展里程的图片和荣誉奖牌让人眼前一亮,为之震撼。而这一个个栩栩如生的画面、极具含金量的奖牌背后又都珍藏着一桩桩感人的故事。

岁月沉香,戏曲艺术树旗帜

洋县人文底蕴深厚,文化源远流长。在明清时期就有民间戏班等演艺组织。洋县剧团就是在清末民初原旧戏曲班社的基础上建立起来的新文化艺术团体,距今已超过百年。

1950年,著名桄桄戏老艺人程海清聘集30余名桄桄戏艺人恢复旧班社“新民社”,又招聘十余名秦腔演员,于1951年3月成立洋县新民秦剧社。在这一时期,剧团配合政府开展的系列运动排演新剧目,颇受群众欢迎。

1952年2月,洋县人民政府接收剧社,成立洋县人民剧社。聘任教师3名,招收学员26人,开始由过去单一的传统戏排演向现代戏转变,秦腔逐渐成为洋县主要剧种,成为传承和发展地方戏曲文化的中流砥柱。

建团初期,条件异常艰苦。排练场地狭小昏暗,演员们只能挤在一处,在有限的空间里反复揣摩动作与唱腔。夏日,酷热难耐,演员们汗流浃背,却依旧全情投入排练,嗓子喊哑了,喝口水润润继续练唱;冬日,寒风刺骨,手脚冻得麻木,而演员们在舞台上的一招一式依然刚劲有力,充满暖意。 那时的服装道具十分匮乏,一件戏服往往缝缝补补多次,但在演员们全身心地表演中依然在舞台上展现出别样的风采。许海中、李义堂等一批优秀演员也脱颖而出。

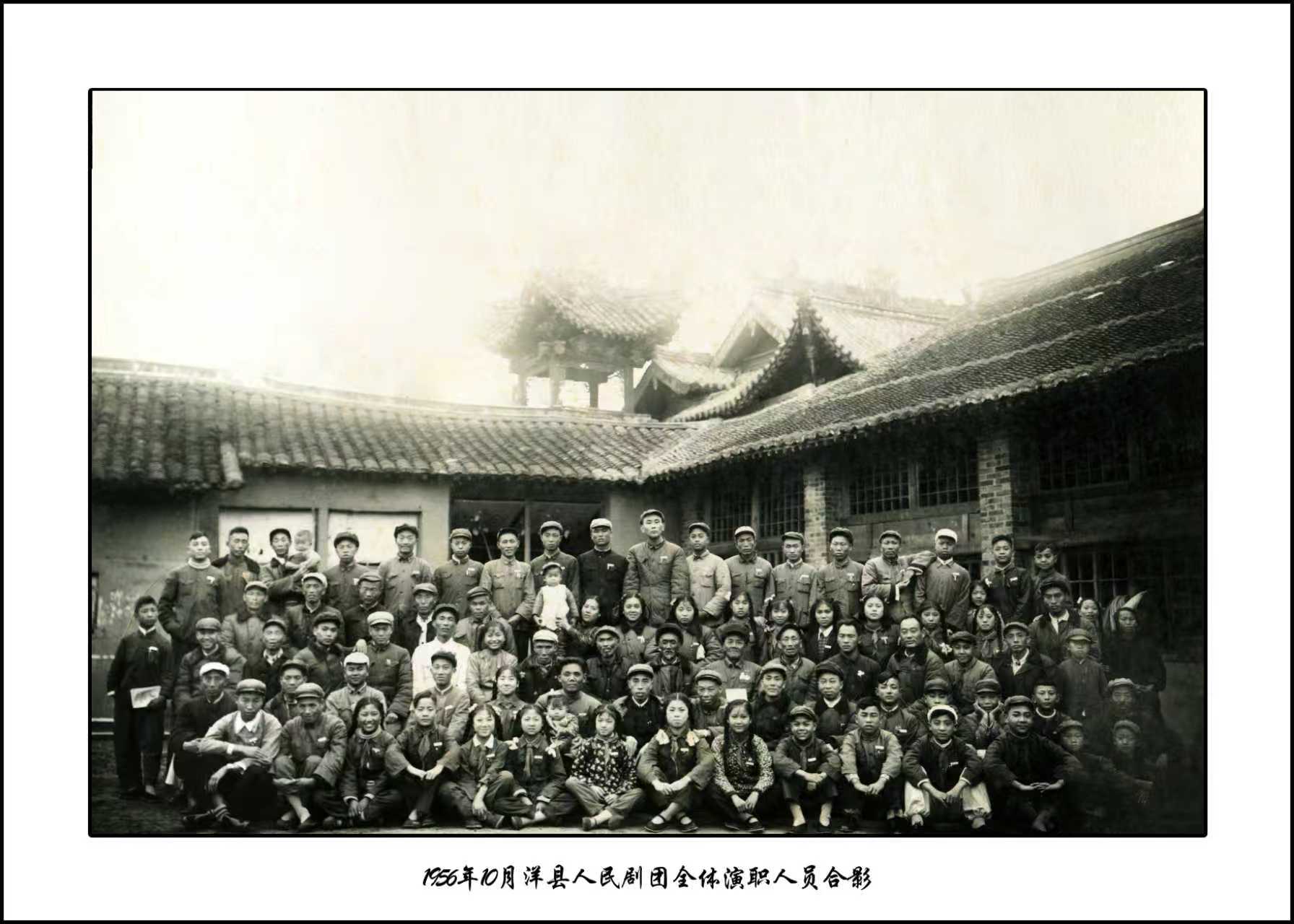

1955年,传统剧《火焰驹》《马房杀子》轰动西安剧坛。1956 年,剧团以汉调桄桄《打路》等戏参加陕西省首届戏曲观摩演出,获得好评,展示出洋县剧团的实力,也迈出了走向更大舞台重要的一步。1957 年、1960 年,秦腔《白蛇传》《大破天门阵》等剧目分别参加汉中地区戏剧会演及陕西省青年演员会演,引起强烈反响。1964年自编现代剧《焦裕禄》,连演40场,在县内外影响深远。这些成绩的取得,背后是演员们无数个日夜刻苦训练的结果。

1974年,洋县人民剧社更名为洋县剧团,调回部分演员,并招收培训学员40人,一批戏剧新秀登上舞台,先后排演现代戏《红灯记》等8个“样板戏”及其他传统剧目,在全县城乡演出,深受群众喜爱。

历经岁月的洗礼,剧团不断发展壮大,以秦腔、汉调桄桄等传统剧种为核心,将地方文化的精髓融入每一场演出之中。他们扎根乡土,汲取民间艺术的养分,创作演出众多深受群众喜爱的剧目,为地方戏曲的传承与发展立下了汗马功劳,也成为陕南地区戏曲艺术的一面旗帜。

薪火相传,深耕沃土育人才

“刚进入剧团,我的演技水平很不到位,通过不断练功和外出学习,现在我感觉进步很大。”赵凡说。

1984年,在原剧场基础上建起新剧院,面貌焕然一新。随着机构改革,实行团长负责制,洋县戏剧事业既迎来美好前景又面临新的挑战。

1988年到2007年,随着时代的变迁,娱乐方式日益多元化,戏曲市场受到巨大冲击。观众数量锐减,演出场次减少,剧团面临前所未有的困境。全团65人,县财政每年拨付3万元,这杯水车薪逼着剧团开始走向商业演出。农闲时每天两场戏,一年演出300余场,每场补助5角到5元,演员月收入60多元,不演出时又当起商贩,卖冰棍、摆地摊,虽苦也乐。尽管工资少,但大家对剧团的演出仍情有独钟,一有召唤,立即回团。

“空余时间我就近打工,有演出我就回来演戏。尽管工资少,我还是舍不得离开舞台。”提起剧团的过去,演员张智泉如数家珍,满含激情地说。

从2012年至2018年,随着剧团秦腔演员及乐队演职人员年龄结构逐渐老化,退休人员逐年递增,秦腔演出难以持续正常开展。在此期间,剧团主要依靠综合歌舞表演维持运营,在部分特定场合仅能以折子戏或清唱等简化形式进行演出。

“我深刻意识到,洋县剧团作为一个拥有百年历史的戏曲院团,承载着几代艺术家的心血与坚守,决不能在我们这一代中断传承。加之洋县剧团是汉中市九县两区中仅存的专业秦腔演出团体,更觉责任重大。”面对尴尬境地,如何重振剧团雄风,团长张文剑如是说。

在发展艰难的岁月里,演员们为了生存,除了摆摊打杂挣钱,一度为红白喜事奏乐演唱也成为常态。一个县级剧团为何沦落这种地步,群众不禁产生疑问,职工也为此纳闷。

作为汉中市仅有的一家县级秦腔剧团,为进一步推动发展,振兴秦腔,重塑剧团品牌,剧团从挖掘、传承、创新等方面进行探索实践,在人才培养方面更是不遗余力。团长张文剑坚定提出,团内演员须向“一专多能”方向发展,并力邀尚能参与演出的退休老师回团指导,全力推动秦腔艺术的系统传承。

2019年7月,剧团邀请国家一级演员、中国戏剧梅花奖“二度梅”获得者、白玉兰奖榜首艺术家、享受国务院特殊津贴专家、陕西艺术职业学院特聘教授李东桥老师进行为期二十天的集中排训。同时,指导该团参与陕西省“名家下基层传艺”选定剧目《伍员拆书》的排演。同年12月,剧团赴西安参加全省十七家院团结业汇报演出,荣获优秀表演奖。座谈会上,专家一致感慨:“未曾想到陕南地区会有这样的秦腔院团,一个基层团体能够将《拆书》一剧成功搬上戏曲最高学府的舞台,并展现出如此高水平的艺术呈现,实属不易。”

此次成功演出为剧团注入了恢复戏曲事业的信心与动力。

自2021年起,剧团主动与陕西艺术职业学院及省戏曲研究院建立合作关系,每年定期选派演员赴院校进行戏曲理论与基本功培训,并正式签署校团合作协议。学院授予洋县剧团“学员实践与就业基地”称号。团长张文剑带头拜师秦腔领军人物李东桥,成为入室弟子。

近年来,演员坚持每年接受为期一个月的戏曲专业培训。先后选派薛博、李晓慧分别到上海戏剧学院导演系、北京舞蹈学院编导系学习进修。一批演员逐渐成为多“栖”人才。如今,每天清晨,剧团院内就会响起悠扬动听的歌声和唱腔,练功已成为必不可少的功课。

多年来,该团始终将剧目创作作为核心生命力,扎根地方文化沃土,在传承传统戏曲精髓的同时,积极拥抱时代变化,从地域文化中汲取创作养分,聚焦社会热点与时代主题,用一个个鲜活的剧目讲述着本土故事、传递着时代精神,每一部作品都镌刻着 “洋县印记”。《山乡那片红》《封城那些事》《初心》等10余个剧本获得省市优秀剧本奖。

文化惠民,服务群众砺初心

“听奶奶讲革命英勇悲壮……”一段段悠扬婉转、耳熟能详的秦腔折子戏萦绕在群众的耳畔。剧团常年开展“送戏进万村”“送戏进景区”“送戏进校园”等文化惠民活动,把流动舞台搭建到村头、旅游景点、校园广场。他们用铿锵锣鼓、优美唱腔、生动情节、精彩表演,让更多的人近距离感受到秦腔的魅力。

文化惠民,是洋县剧团始终坚守的使命,他们坚持把戏曲带到农村,把快乐带给群众。

“今天的演出太精彩了,我老汉又过了一把秦腔瘾!”

6月26日,当洋县剧团来到龙亭镇平溪村时,舞台下早早便聚集了期待已久的村民。演员们身着精美戏服闪亮登场,精湛的表演吸引了观众的目光。演员们的唱腔或婉转悠扬,或高亢激昂,一招一式尽显戏曲功底。优美的身段,随着音乐节奏灵动变化,将剧中人物的情感和故事生动地展现出来。台下的观众看得如痴如醉,喝彩声、鼓掌声此起彼伏,许多村民还拿出手机,记录下这精彩的瞬间。

在送戏下乡中,洋县剧团不仅带来传统戏曲,还不断创新演出形式,采用 “文艺演出 + 宣讲 + 志愿服务” 的模式,通过群众喜闻乐见的表演形式,唱讲党的创新理论、党的二十大精神,开展“文艺搭台、理论唱戏”百姓宣讲活动,向群众传播正能量,弘扬社会主义核心价值观,帮助广大群众学习党的重大决策和惠民政策,进一步密切党群干群关系。

在纸坊街道办事处巩家槽村,秦腔现代折子戏《西京故事》的演出让群众欢呼不断。演员们用朴实的表演,将现代生活中的故事搬上舞台,引起了观众的强烈共鸣。无论是传统的经典剧目,还是反映新时代农村生活的现代戏,都深受群众喜爱。每一场演出,都吸引了众多村民前来观看,现场气氛热烈非凡,村民们在家门口就能欣赏到高水平的戏曲表演。

同时,围绕乡村振兴、移风易俗、孝老爱亲、法治宣传等主题,精心创作排演了一系列贴近群众生活的节目。《移风易俗新风尚》《接访》《么六八一路发》等高水平的音乐快板、小品表演,既为乡村生活增添了色彩,更让大家在欢声笑语中接受新思想、新理念。

2018年,剧团配合中日文化交流,赴日本演出,赢得好评。配合洋县旅游推介,先后到上海、甘肃、西安等地演出20余场,展示洋县形象。

近年来,剧团“戏曲进乡村”惠民演出足迹遍及全县,还延伸至学校、敬老院等,累计演出300余场。真正打通了公共文化服务的“最后一公里”,让文化的阳光照耀到每一个角落,让优秀传统文化在乡村落地生根,让文明之花在乡村处处绽放。

岁月斑驳,沧桑如画;鼙鼓征程,永不停歇。洋县剧团百年发展历程,犹如一首荡气回肠的主题诗篇,一段奔流疾进的雄浑乐章。百余载,洋县剧团一代代人踏石留印、抓铁有痕,秉承以质量求生存,以服务群众、繁荣和弘扬传统文化为宗旨,前赴后继,奋发有为,历经创业、发展、改革、突破、蜕变的曲折历程,先后有60余人获得各种奖励。近年来剧团累计斩获各类奖项50余个,被陕西省人民政府授予“优秀表演团体”称号。(通讯员:张恤民)