这档文化“慢”综艺从年初“热”到暑假 《典籍里的中国》引发观众持续好评

来源:西安日报 2021-07-08 11:55

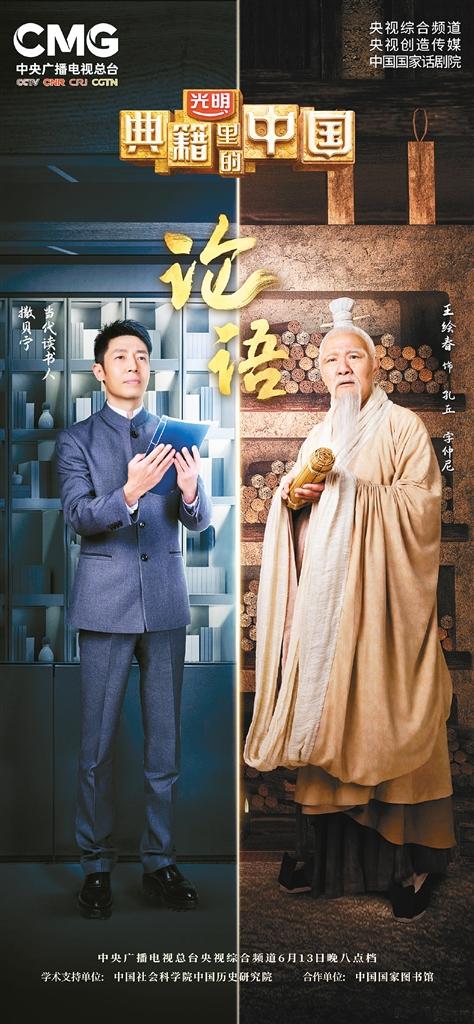

《典籍里的中国》海报 节目组供图

暑期档历来是综艺节目竞争激烈的“战场”,众多更新频率快,求新求爆点的综艺节目,往往在这个档期激烈抢夺着年轻观众们手中的遥控器。在今年暑期档,以“月更”为频率保持着“超慢更新速度”的《典籍里的中国》,在一片眼花缭乱的流量综艺中,凭实力牢牢抓住观众们的心。在“全网催更”的热潮中,这档文化综艺栏目,每“上新”一次,都会引发热搜话题,对此,观众、业内、节目制作者,各有自己的理解。

不同视角不同脉络

观众:这档节目凭实力“任性”

作为央视今年重磅推出的全新文化节目,《典籍里的中国》早在年初就播出了首期,随后,节目凭口耳相传的口碑迅速走红,通过挖掘典籍中的经典篇章、典籍故事,让隐藏在文字中的中国精神闪闪发光。

惟殷先人,有册有典。 正是这样一部已播了半年,既不“新”,也不讲究“速度”的“佛系”节目,却在暑期档依然受到了大量观众的追逐。微博上,#典籍里的中国#超级话题截至记者发稿已有10.2亿阅读量,话题下天天有大量观众“催更”。开分近半年之后,豆瓣网上,眼下每日依旧有网友赶来为节目评分,评分页面下的节目评价中,网友“陈小憨”的观后感被网友和观众顶上了第一位,“(节目)传千年之经义,燃万古之明灯。让后世读典籍而知先贤治政之本,知朝代兴废之由,知个人修身之要。”

“《典籍里的中国》把孩子看得哭崩了,不同视角不同脉络,为我们中国文化骄傲!唯一‘苦恼’的是,节目真的凭实力‘任性’,一个月才上一次新,只好不停重温‘存货’。”西安观众王可歆告诉记者,这个暑假,自己每晚都会和上小学的孩子一起看一会《典籍里的中国》,“一开始是孩子说老师推荐了这个节目,后来我也跟着看着迷了——从《尚书》《史记》《天工开物》,再到最近两期的《本草纲目》和《论语》,每期节目,都以讲述者的视角穿越古今,在典籍中与古人对话,很容易让我们这些普通观众产生奇妙的联动感。”

作为观众,也是文化领域从业者,王可歆认为,这档节目的可贵之处,是拉近了不同年龄层次,不同文化水平的观众与中国文化与历史的距离感,“没有高深的说教,而是通过主持人撒贝宁化身的当代读书人的视角,带领大家走进每一本典籍后,犹如观戏剧一般看故事,在‘穿越’中走近一个个活生生、有血有肉的人物,观众能够更方便快速地理解典籍中的典故,也在古今双重结构中,重新解构了我们对典籍的认知。”

融合创新表达

主创:让典籍“活”在观众心中

“在内容爆炸的时代,很多节目都因为生怕被观众遗忘,力求‘速度’,播出频率和更新换代极快,在这样的大环境里,基本一个月才播出一期的《典籍里的中国》,确实是个‘另类’。但它却让观众等得心甘情愿。”在娱评人程东看来,这很大程度归功于《典籍里的中国》对文化的赤诚之心,以及把内容做到了极致,“它不仅仅是立足呈现典籍,更通过融合创新的多媒体技术和讲述方式,将历史故事创造性地延展,让它们与今天的观众产生共情,以典籍为媒介,传达文化自信。节目里,对于大众来说有些陌生和艰涩的典籍,有了情感和温度,观众会心疼那些曾觉得遥远的人们的付出,钦佩他们的决心,这也正是为什么,大量观众都评价这是一档会把人看哭的节目。”

程东认为,在播出过的多期节目中,无论伏生穿越而来看后世读书盛景,还是宋应星和袁隆平跨时空握手,无论是李时珍颤抖着双手对《本草纲目》的触摸,还是孔子和弟子们在“杏坛讲学”中澎湃着的朝气,“这些节目特别设计的情节,都让古今互动,让现代观众和典籍背后的人物与历史达成共情:中华文化的绵延,正是因为历史长河之中,总有人不计名利,以天下为己任。”

就在上个月,第27届上海电视节白玉兰奖中的“最佳电视综艺节目”奖项揭晓,《典籍里的中国》斩获这一殊荣。对于获奖,《典籍里的中国》导演左兴表示:“在节目的创作过程中,我们从始至终都被影视经典、中国故事自带的精神能量深深感染着。某种程度上,我们不过是借了不朽经典的光,借了中国故事的光。”另一位导演卢小波则这样表达对节目的理解:“典籍是国之瑰宝,不能只是‘活’在图书馆、‘活’在学者的论著中,还应该‘活’在年轻人心中。”(记者 孙欢)