世相丨朱艳坤:做一家“不畅销”的小众书店

来源:西部网 2025-04-23 18:39

春日的阳光斜斜地洒在小巷两旁老宅的门楣上,静谧的午后偶有自行车铃叮当掠过。火药局巷里,一扇不起眼的小门吱呀轻启。朱艳坤捧着一沓旧书轻轻放在门口的石凳上,又弯腰在小黑板上缓缓摘抄着最近阅读时喜欢的句子,开启了自己和书店一天的“营业时间”。

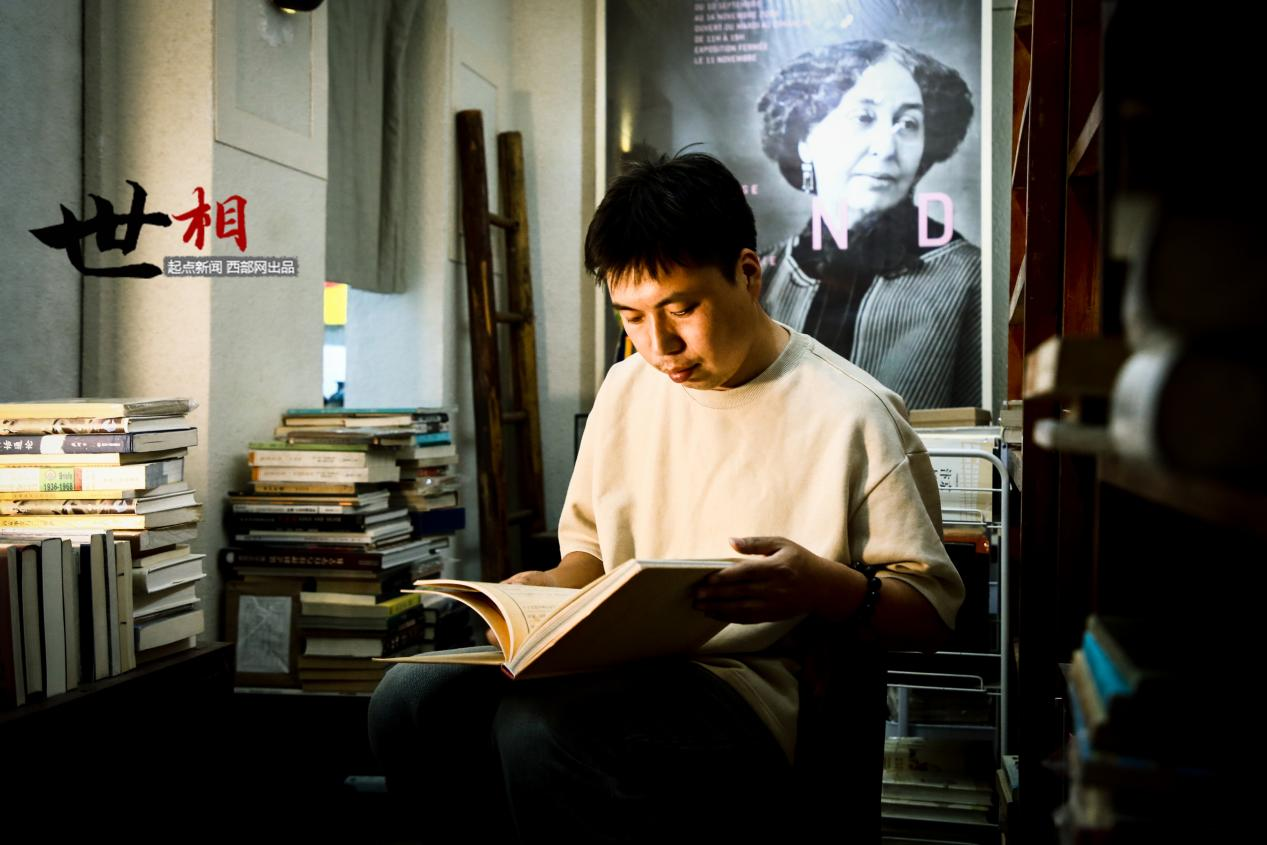

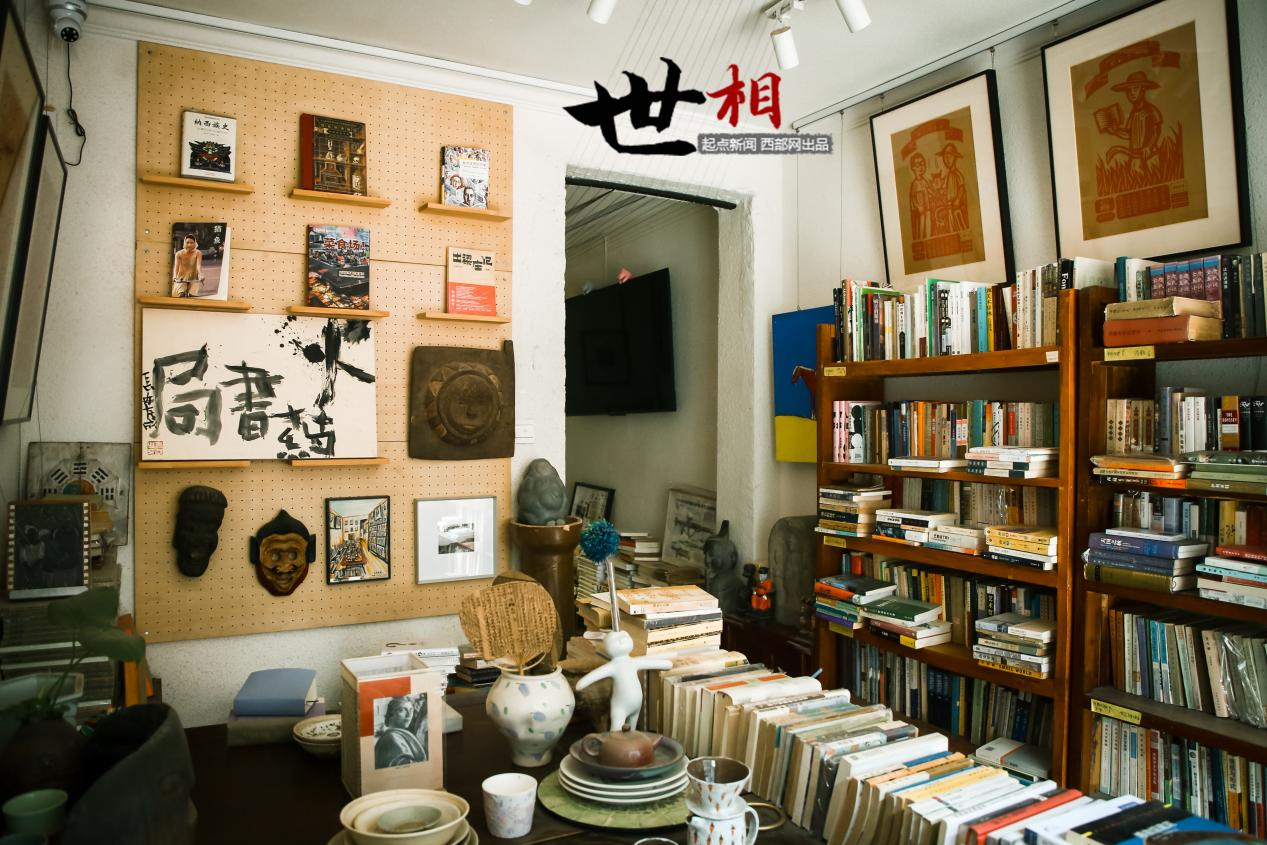

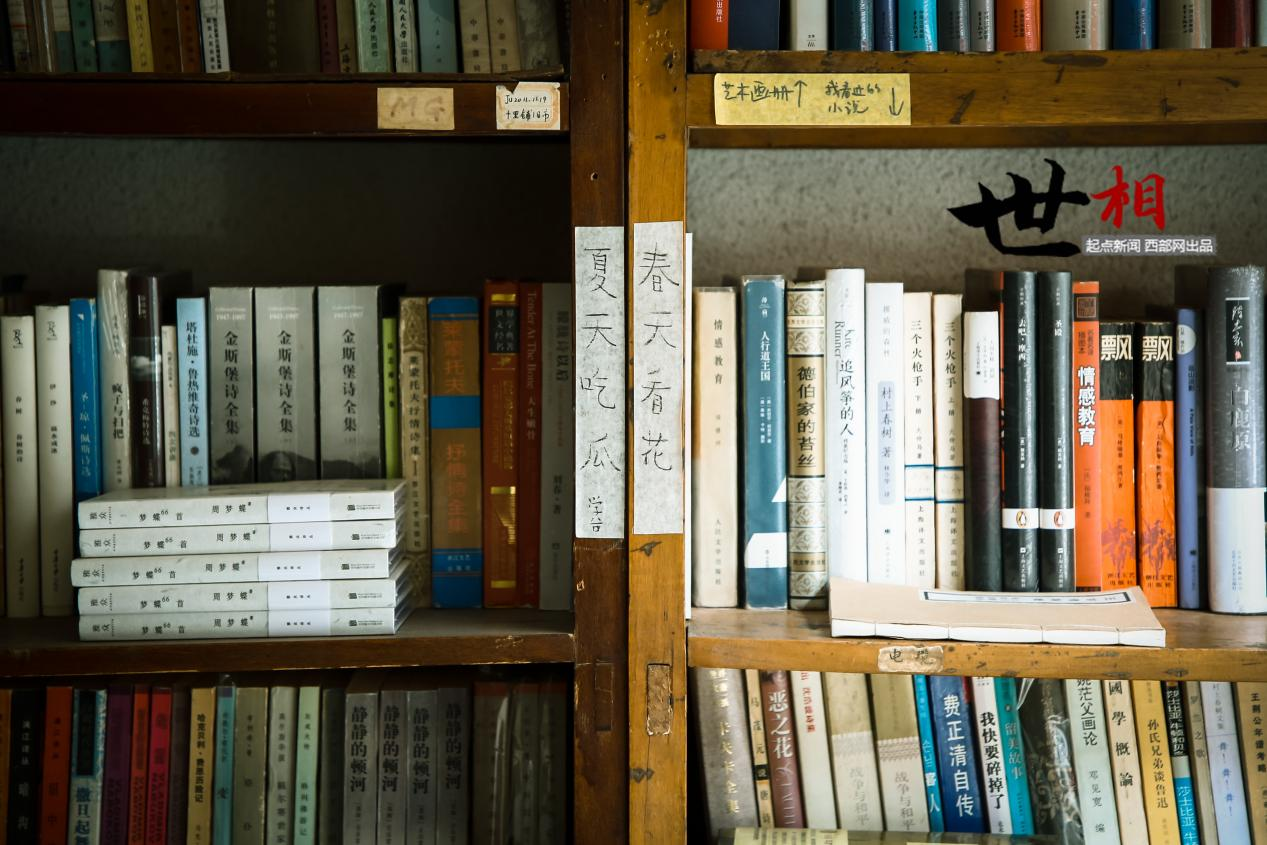

“85后”的朱艳坤,是这家远离闹市的小众书店——火药书局的主理人。这个穿着休闲、十分健谈的北方小伙,把书店折腾得和自家书房一样自在:狭小的空间里弥漫着纸张与檀香交织的气息,木书架上旧书新册塞得满满当当,文学经典与冷门小说并置,武侠小说旁挨着先锋戏剧剧本。书店的墙面上挂着抽象的现代画作,从各地淘来的古玩则摆放在书店的各个角落。书店的每处细节都像朱艳坤性格的注脚,平淡随和又颇具个性。

谈起以书为业,朱艳坤觉得完全是“阴差阳错”;但说起和书的缘分,朱艳坤觉得在自己的成长经历中早就有迹可循。“小时候最期待的事情就是放学后可以看课外书,但忙于学业和考试不得不控制时间。上了大学后,有了更多的自由时间,我经常泡在图书馆不出来。”回顾学生时代,朱艳坤认为阅读是自己生活里的“主旋律”,是休闲娱乐的“最优选。”

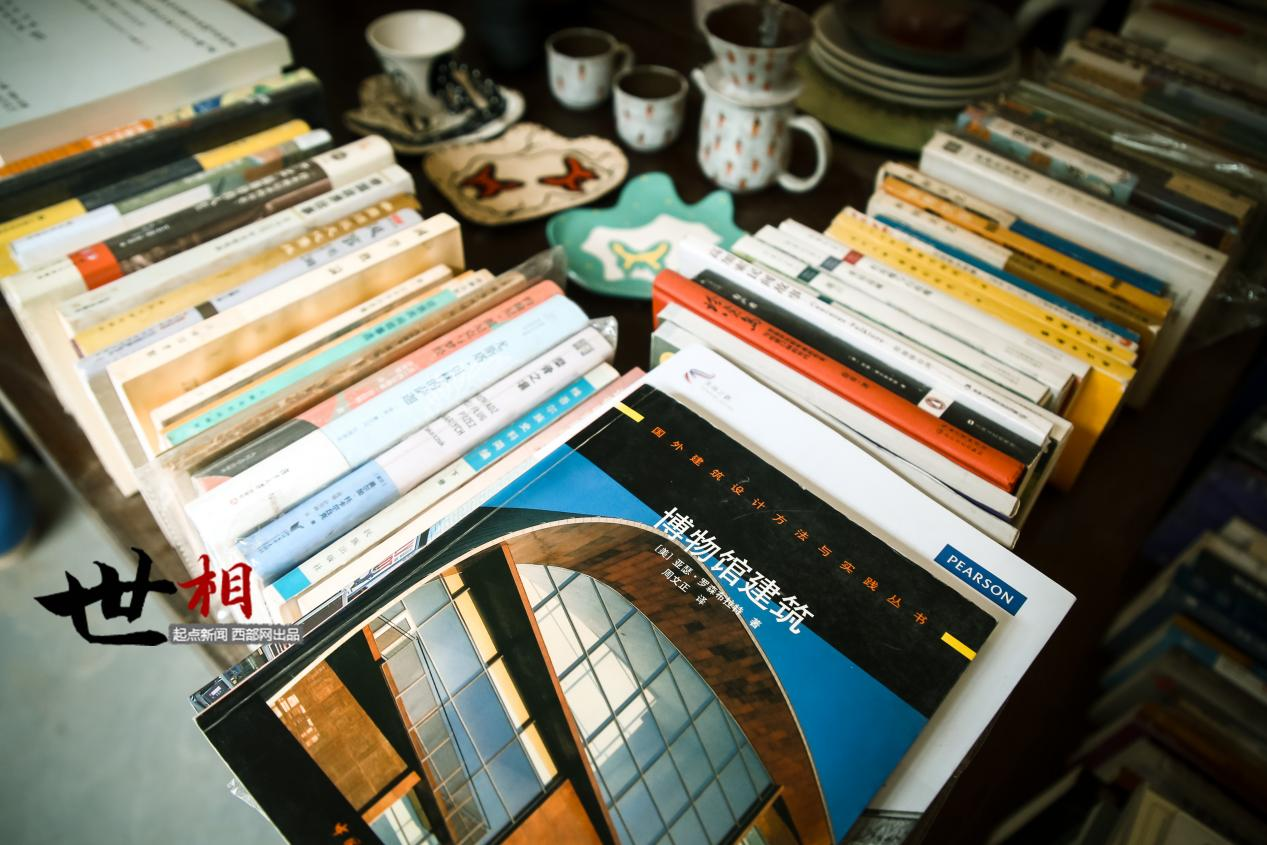

大学毕业后,朱艳坤进入一家出版社从事图书编辑工作。随着在工作中不断积累的行业知识,朱艳坤在阅读偏好上有了更细致、更明确的认知。“我非常喜欢读中外的古典文学,喜欢尝试理解不同文化背景下作家创作的方法和思路并领略其中的深意,这些都令人陶醉。”朱艳坤说,出于工作的便利,他经常能搜集到一些市面上比较难找到的小众书籍,也渐渐形成了自己独特的阅读风格。

朱艳坤说,他在曾租住的房间里收藏了一万余本书籍,家里被书架和散落的图书占得满满当当,自己则经常挤在犄角旮旯里,捧起一本书席地而坐,津津有味地看起来。“买书是我每个月固定的消费项目,基本会花个一千多块钱给家里添加‘新成员’。”看着不断壮大的收藏目录,朱艳坤内心的满足感也被渐渐填满,希望有一天能把这种简单纯粹的快乐传递给更多人。

随着互联网和信息技术的迅猛发展,电子读物的出现和线上购书渠道的拓展对传统图书出版行业造成剧烈冲击。身处行业变革漩涡中的朱艳坤开始思考,旧书是否还有存在的必要?书店该如何经营发展?纸质书的未来该何去何从……“当时我在想,图书这种承载文化的形式一定不会消失,实体书店也未必会逐渐没落。我觉得可能是缺少一个好的盈利模式,如果亲自操盘尝试,是不是会打开新的思路?”朱艳坤说。

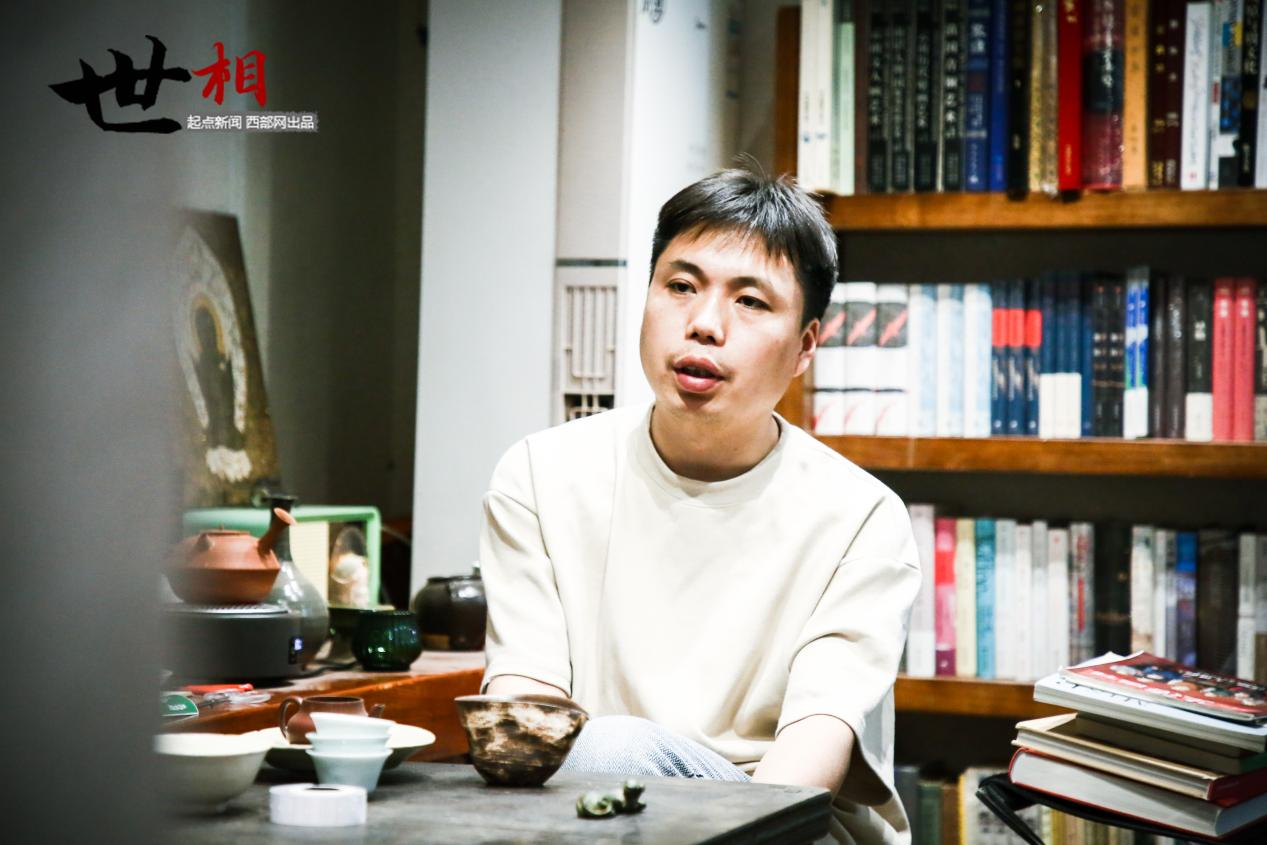

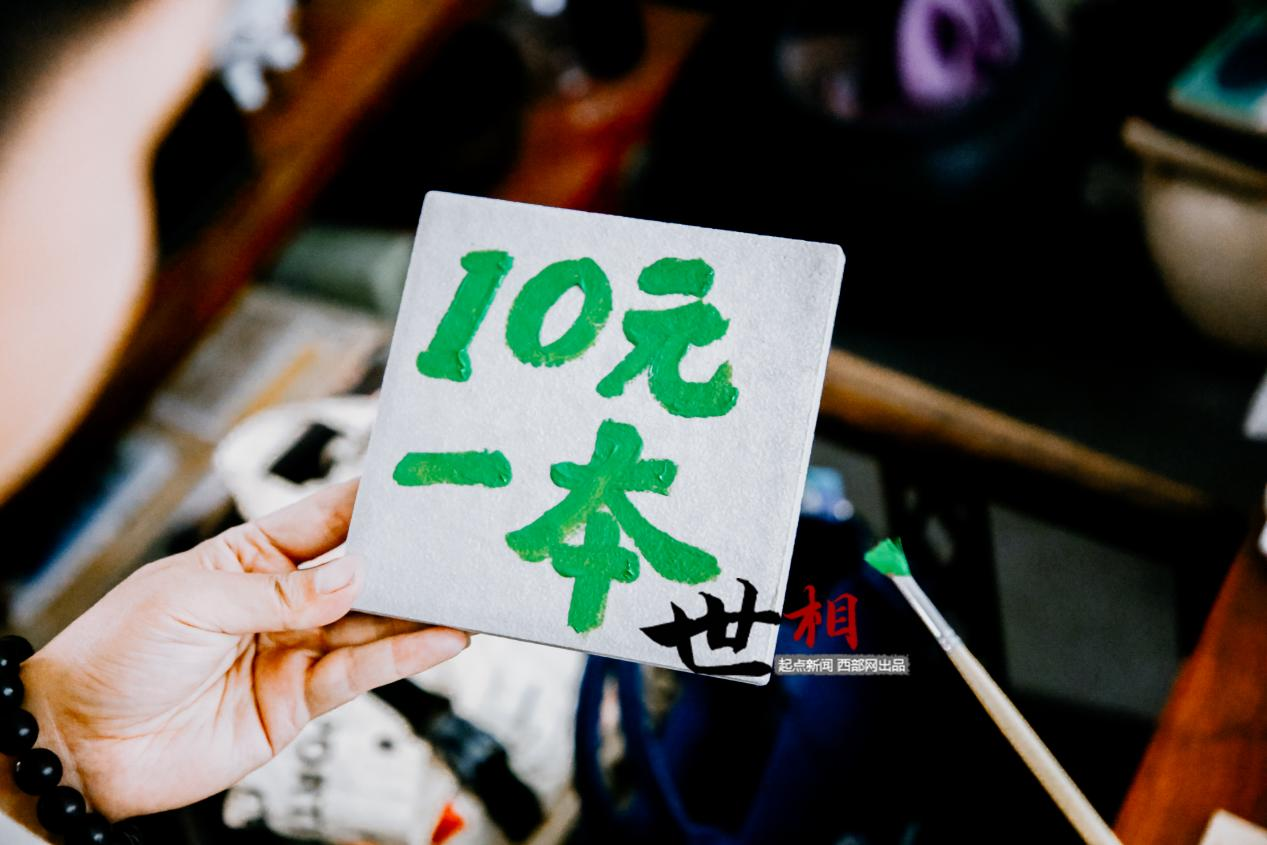

“未来的书店一定是有主题性质的,读者按照自己的喜好聚集在一起,与志同道合的朋友切磋交流,书店就有了社交属性。”在朱艳坤的构想下,一个大胆的想法应运而生——开办定位为“外国文学”的火药书局。朱艳坤说,初次尝试完全从自己的兴趣出发,和妻子从家里挑选了两千余册藏书,有私藏及朋友捐赠的,还有在旧书市场“淘”来的。“‘火药’之名,一是它位于火药局巷;二来寓意‘火药’可炸开思想,希望在这里产生很多奇妙想法的精彩碰撞。”

这样一家不“畅销”的书店,确实为朱艳坤带来了“畅销”的氛围。许多旧书爱好者慕名而来,在书店的方寸之间谈天说地、畅聊人生,在嘈杂的城市里追寻一刻间难得的平静。“火药书局让我的朋友圈不断扩大,它好像一个让我快速找到有趣灵魂的捷径,也像促进精神交流的媒介。”为此,朋友们给朱艳坤起了一个形象的外号——“朱半城”,戏称他的朋友圈覆盖了“半个西安城”。

在朱艳坤自己的公众号里,他记录了一次难忘的偶遇。“书局并不大,但实在给了我不少惊喜。有一天晚上大雨,书店走进来一个戴帽子的人,我也没在意……那个戴帽子的人是鹦鹉史航……在这样美好的夜雨里相遇,是令人感动的。”这样时不时会出现的惊喜对于朱艳坤来说,像平淡生活里的一束鲜花、一颗软糖、一点星光,总能增加许多瞬间的幸福感。

有了火药书局的首次尝试,朱艳坤陆续开办了以西安本土文化为主题的“长安一页”和西安第一个24小时无人书店“北方入门书店”,探索快节奏社会下书店的更多可能。从一把密码锁的选择,到橱窗玻璃的切割弧度,再到每一本书的摆放位置……朱艳坤亲力亲为,一步步完成自己理想中小众书店的筹建。“对于一个搞创作的人来说,最吸引他的不是创作结果,而是从无到有的过程。我把自己叫作‘蹚路人’,希望有人可以在这个基础上做得更好。”

经营书店五年后,朱艳坤对曾经困扰自己的问题有了新的看法。“图文的线性叙事方式也许确实会退出主流的传播方式,未来的传承方式需要创新改变,但需要阅读纸质书籍的人会一直存在。”朱艳坤坦言,相比于在激烈的竞争中如何实现可以复刻的盈利模式,自己认为独立书店应该更专注于当下,凸显自己的“性格颜色”。

在西安的二十余年里,朱艳坤也发现了不少属于这座城市的文化特色。“西安的文化底蕴不仅体现在厚重的历史故事里,还体现在城市的阅读氛围里。”朱艳坤笑称,刚来西安上学的时候,他发现了一个很有趣的现象,如果在出租车上提问当地著名的作家都有谁时,司机几乎全部都能答上几个来。“这在我游历的许多城市里其实挺特别,西安人不仅答得上来,还能围绕他们的作品和你闲聊几句。”在朱艳坤看来,这种氛围来源于一种“文化焦虑感”“进步永远属于那些焦虑的人,这里的人在不断学习、不断追赶,这是很难得的。”

摸索多年,现在的朱艳坤常和读者说,“书店里没有固定的畅销书,适合自己的才是畅销书。”这句话不仅是朱艳坤致力于开小众书店的信条,更是他骨子里那份不随波逐流的倔强。暮色渐沉,火药书局书架间的檀香与纸墨仍在私语,而这座城市正在用无数个这样的黄昏,将阅读写成一首绵长的诗——字句或许斑驳,却总在某个转角,与不期而遇的目光撞个满怀。

世相,镜头里的陕西人。

起点新闻记者 陈嘉欣 王靖升

审核 魏诠 李卓然