西安市阎良区:麦田守望者万光辉和316个小麦新品种

来源:阎良区委网信办 2022-06-06 15:43

碧空如洗,微风轻拂。艳阳下,一块块麦田泛出喜人的金色光芒,一穗穗颗粒饱满的麦穗轻轻舞动,几只飞鸟鸣叫着掠过麦田上空,构成一幅生动的大地丰收画卷。

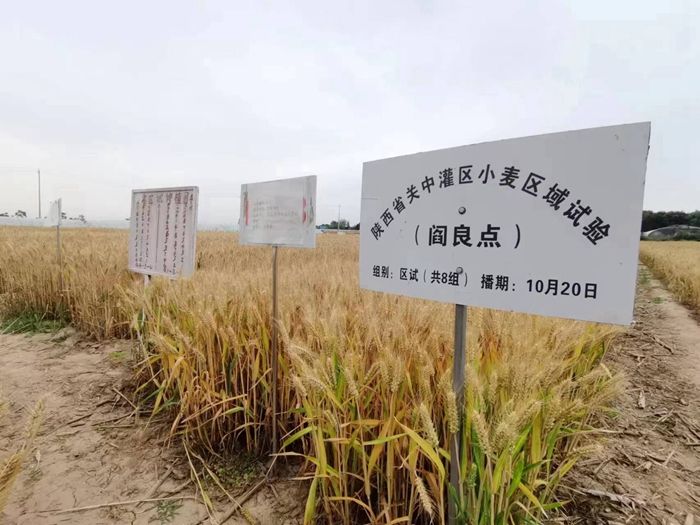

“今日开镰,对新品种进行人工收获,单收、单打、单独晾晒。人工收获真正确保品种小麦颗粒归仓。”6月3日,位于西安市阎良区武屯街道沟王村东部的陕西省关中灌区小麦区域试验点阎良站内,从该站负责人万光辉挥舞镰刀割断麦秆发出的清脆声响起,宣告这里的夏收工作正式拉开帷幕……

“小田块”里有“大文章”

在该试验点记者看到,这里的麦田不像其它麦田那样广阔绵延,而是被划分为横平竖直的许多块状区域,并且每个区域前端都设置有写着“西农511”“伟隆169”“周麦18”等字样的示范牌。

“我们这片实验田占地20亩,主要承担陕西关中灌区小麦新品种试验。目前,这里有小麦品种8组100个,重复三组种植,一个品种种植13.3平方米,目的是最大限度减少实验误差。”万光辉边挥舞镰刀收割小麦边一脸喜悦地对记者说道,“另一片试验田位于东孙村,主要承但国家黄淮南片新品种试验及科企联合体对江苏、河北、河南等地的小麦品种试验,也有100多个品种。”

据万光辉介绍,另外已经通过审定的小麦品种也会在这里进行进一步试验示范,目的是筛选出适应当地小气候的品种,为当地提供种植依据,像这样的小麦品种也有几十个。汇总下来,他负责试验的小麦品种高达316个,同时还有自繁自育稳定品系新品种20余种。

“小试验”里有“大付出”

今年44岁的万光辉,由于长期田间劳作,皮肤黝黑,走在田间地头脚步稳健,精神抖擞。

“我这也算是子承父业。父亲上世纪80年代就投身到小麦品种试验示范这一事业当中去,1989年开始进行小麦杂交选育工作,1997年选育成功阎麦8911,直到2011年去世前他都在田间坚守奉献三农。我从1999年底也缘于父亲的熏陶,跟随父亲进行小麦品种试验示范工作,如今也有23个年头。我就是想继承父亲的遗志,把这项工作当作事业,为百姓造福,为农业丰产丰收作贡献。”

据万光辉讲,从事农业工作是一件很辛苦的事情,尤其是试验示范工作。平时只在试验田里走一圈,就得花费四个五个小时。比如田间规划,前期播种,田间管理,苗情调查,分蘖期调查,主茎调查,抽穗期、扬花期、成熟期调查等更是需要投入更多的时间和精力。

“最累的是人工杂交授粉的时候,天刚亮就得进地进行人工去雄,套袋和挂牌。一株小麦去雄就得花费三四个小时。因为小麦的雄花在颖壳里面。每个里面有三个雄性花粉,必须小心翼翼地用镊子把它们全部取出,否则就会自花授粉成原来品种,达不到去雄杂交的目的,也就形成不了更具优良品性的杂交后代。”万光辉擦拭着脸上的汗水自豪地说,“我当过兵,在部队大熔炉里锤炼过,身体素质得到大幅提升,遇到这种强度大的连续劳作也能支撑下来!”

“小种子”里有“大力量”

“咱们这里的小麦从种植到收获需要224天左右。比如这里的‘西农511’‘西农1018’‘周麦36’等品种都表现比较突出,通过田间调查,预估亩产可大600公斤以上。”万光辉指着身边的小麦一脸兴奋地说道,“我的‘阎麦2037’从杂交到可推广用了12年,是2003年杂交,2015年审定,穗粒数可达到37粒,千粒重37克,亩穗数可达37万,亩产在试验田里可达550公斤以上,老百姓种植,水肥条件和与田间管理比较好的田块亩产可达650公斤以上。目前,该品种在陕西关中中东部灌区已推广种植上万亩,累计推广十余万亩。”

记者采访间,正巧遇上以西农大教授为首的科企联合体考察团来万光辉的试验示范点进行综合评价,筛选好的品种。

“万光辉有多年的管理经验,试验田管理很规范,种植同样很规范、均匀。” 西农大教授孙道杰表示,“目前,全省像这样的试验点有20多个,代表不同的地理环境和地域。万光辉做的这种工作是育种家育成新品种,让种植户种植中间不可缺少的一个环节,意义重大。为当地种植户选择出最好的小麦品种,也为国家和省级审定提供一些性状表现品种、产品适应性等基础数据,都离不了万光辉这样的工作。”(通讯员 杜飞)