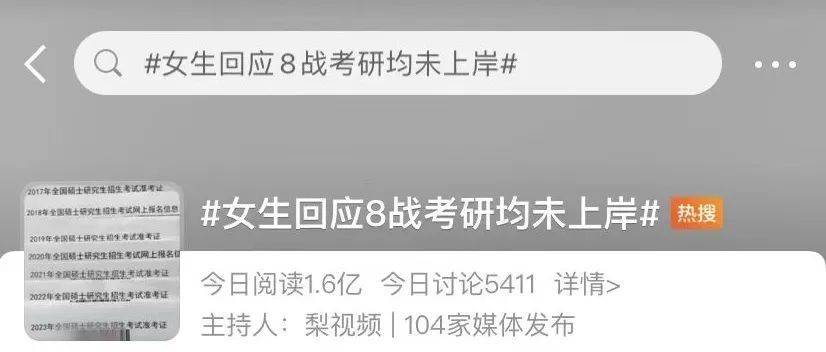

“8战考研均未上岸”被嘲上热搜?本人回应

来源:青春上海 2023-03-06 08:07

2023年全国硕士研究生招生考试成绩

日前陆续公布

考生们也纷纷在社交平台

分享个人的考研经历与心得体会

近日

一名女生在社交平台

分享自己8年考研失败的经历

冲上热搜引发网友讨论

有网友质疑

“可能是假装努力”

还有网友建议

“及时止损”

也有网友认为

“没必要嘲笑

有梦想谁都了不起”

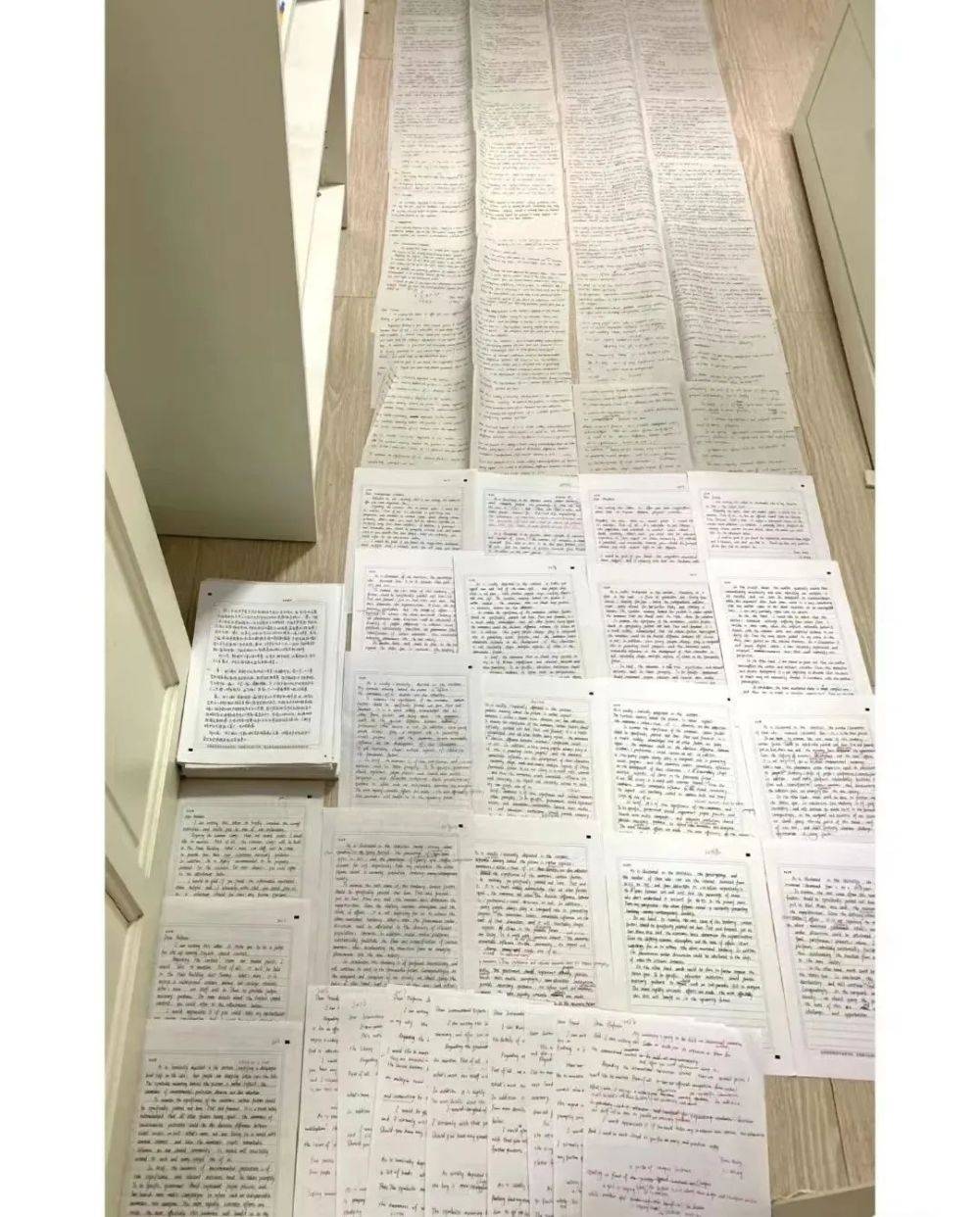

当事人称2015年第一次考研到现在

从应届毕业生到30岁

8次考研失败

图源:当事人小红书

面对网友的关注

当事人表示:

能坦然面对批评与质疑

分享自己的考研经历

本意是想和过去告别

已经收拾好心情准备重新出发

95后考研落榜而父母双双上岸

网友反应亮了

近日,95后女生陈女士

哭笑不得地晒出

父母考研成功、自己落榜的经历

陈女士称

自己去年开始备战考研

父母为了增添她的信心

与她一起备考

不料成绩出来后

父母考上了,她本人落榜了

陈女士的父母都毕业于重庆大学

是重庆的985

对于她没“上岸”这件事

父母劝她“看开点”

对于此事

有网友表示“是时候打工报恩了”

也有网友开辟了新思路

中青报刊文

“真有必要所有人都去考研吗”

找工作

研究生学历成了“标配”

一方面

有些人似乎读了个“假大学”

另一方面

学历越来越高

找工作却越来越困难

为什么不少专业在毕业找工作时

变成了“天坑”?

真有必要所有人都去考研、考博吗?

研究生做科研

如何避免无偿给导师“打工”?

陈志文(中国教育发展战略学会学术委员会委员):

大家经常批评高校专业设置存在问题,但在我看来,与专业设置相比,更关键的是培养模式的转变。

如今即便是名牌大学毕业生,要找到一份好工作,也需要丰富的实习经历。目前广泛存在于大企业的“管培生”模式给了我们启发。管培生的盛行,从需求端说明了这种模式的必要性与可行性,但目前它只是民间行为,我们能否把这种培养模式制度化?

在国际上实际是有参照物的,这就是以德雷塞尔大学、滑铁卢大学等为代表的实习与学习合作办学模式,我们可以简单理解为半工半读。德雷塞尔大学与同在费城的研究型名校宾夕法尼亚大学不同,这所学校的学生在大一准备好学术课程后,大二就要开始进入实习项目,毕业前要完成1到3个实习项目。据统计,因为实践技能突出,55%的毕业生都能在实习中找工作,多数毕业生早早就被预定。与之相关,这类大学的学制偏长,与我们曾经的5年制医生培养类似。

与德国的双元制职教模式相比,“学习与实习”结合的模式可能更适合中国国情,将事实上已经普遍存在的“管培生”模式制度化,或许能让毕业生在就业之路上走得更稳更好。

范星盛(北京大学青年教师):

我认为优质的课程教学仍是硕士研究生培养的基石。相比本科课程注重基础知识输出,研究生课程更加聚焦前沿引领和方法传授,但目前一些课程在强调学生自主学习、学生分组讨论、学生上台讲授的同时,缺少了教师对学生的基础性讲授和指导,专业教学体系不完备、要求不严格,学生的获得感不强,能力提升有限。研究生阶段本应是搭建完整专业知识体系和形成系统专业理论认知的关键时期,在课堂教学时间有限的培养过程中,仍需强调专业课程教学的计划性和逻辑性,给予学生高质量的教学和指导,以提高学生发现问题、解决实际问题的能力。

与此同时,我们的教学工作要更注重因材施教,为创新性人才的培养提供制度支持。跨专业背景的学生,在研究生课程选择上可能更需要补充一些本专业的理论和实践课程,以完备专业知识框架。在原专业读研的学生,或许更需要交叉性、跨学科的专业课程。因此,教学管理机构应当在培养计划的设计上,充分考虑学生的差异化培养需求,避免简单化的“一刀切”,给予师生一定自主空间,助力前沿创新人才培养。

何云峰(上海师范大学教授):

某种意义上来说,校园“学生工”也是一种劳动形式,学生跟学校和导师之间事实上发生着某种劳动关系。其中的问题需要我们高度重视。

首先是劳动环境的问题。校园实验室是导师“雇佣”“学生工”最主要的场所。校园实验室在很多时候都没有严格的环保措施。第二,是劳动安全的问题。有的导师对学生进行安全培训时并不系统和严格,甚至可能只是把实验室安全当作学生天然应该知道的东西,不予重视。有的实验室完全没有安全操作手册,也没有规范的操作流程。第三,是劳动报酬的问题。有的“学生工”没日没夜地给导师干活,却得不到任何报酬,或者报酬极低。由于在与导师关系结构中,学生一般都处于弱势,所以对导师的无偿或低偿“盘剥”,只能忍气吞声。第四,是劳动保障的问题。校园“学生工”应该被看成是属于非正式的劳动关系,如此一来,就必须有基本的劳动保障。