向新生长 向智转型——榆林加快能源产业提档升级

来源:陕西日报 2025-10-11 07:54

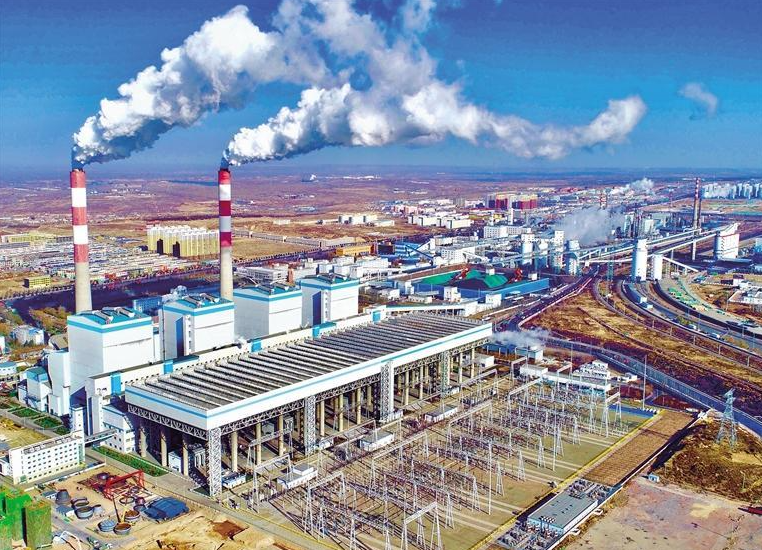

九月二十九日拍摄的神木市锦界工业园区。这里聚集着数十家国内顶尖的能源化工企业,新投产项目日渐壮大,产业加速发展。 记者 马腾摄

煤炭加工后变成环保材料,“黑色固废”煤矸石能制成生态土壤,塞上秋风将绿电送往千家万户……在榆林,以科技创新为指引,越来越多的新兴产业、项目追“新”逐“绿”,奏响高质量发展的澎湃乐章。

作为国家重要能源化工基地,榆林近年来锚定“双碳”目标,以创新驱动为核心,通过培育壮大新兴产业集群,走出了一条从资源依赖到创新驱动的高质量发展新路。

今年1月至7月,榆林市规模以上工业增加值同比增长9.2%,总量位居全省第一。

9.2%背后有怎样的“发展密码”?

连日来,记者走进榆林各大工业园区,实地探寻这座能源之城在产业转型中的破局之道。

延链补链 产业追新

9月29日,记者在国能榆林化工有限公司厂区看到,管道如银龙盘绕,反应器吞吐“乌金”。

历经热解、气化等数十道工序,煤炭摇身一变成了聚乙醇酸可降解材料。这种材料既能被制成一次性餐盒,又能化身为医院里的可吸收手术缝合线等。

除了让煤炭“变形”,榆林还把目光投到了煤炭加工过程中产生的气化渣、煤矸石等固废上。

在位于榆神工业园区的年资源化综合利用20万吨煤气化渣生产无机纤维板材示范项目现场,不同规格的板材样品整齐排列。

“公司一期项目投产后每年能‘吃掉’20万吨气化渣、产出10万吨防火防水的无机纤维板材。”榆林科立科盈科技有限公司董事长刘初平说。

在位于榆阳区的陕西碳基固废资源化利用中试基地厂房内,被机器碾成细粉的煤矸石经微生物“改造”,成了沙地的“营养餐”。

“这项由中国科学院研发的煤矸石智能分选-微生物降解耦合全量利用技术,能把煤矸石‘吃干榨净’,变成生态功能土、再生骨料和低热值煤。”榆林中科环保科技集团有限公司总经理郑仕梅介绍。

近年来,榆林市在建工建材、高质利用和跨产业链接等方面不断发力。截至目前,全市共确定82户固废重点管控企业和35个固废综合利用示范项目,累计建成20个示范项目,年均新增工业固废综合利用能力2100万吨。

从煤化工向高端材料延伸,从固废堆存到全量利用,榆林正用实践证明,传统能源的未来,在于结构转型和循环利用。

双链融合 科技破壁

当创新链遇见产业链,科技成果的落地转化成为推动新质生产力加速发展的催化剂。

在榆林经济技术开发区的现代化厂房内,一卷卷银白色的原丝经过氧化、碳化等工序,转变为黑亮的碳纤维材料。航天航空、汽车制造等领域的许多高端工业材料就源自这里。生产设备全部投产后,这里将是陕西省首个高性能碳纤维生产基地。

随着陕煤集团榆林恒神新材料有限公司年产2万吨高性能碳纤维生产基地项目落地,榆林又多了一支高端制造业的生力军。

“我们致力于打造国内领先、国际一流的碳纤维产业新高地,采用自主研发的干喷湿纺工艺,成功攻克T700、T800级高性能碳纤维产业化技术难题,产品性能指标达到国际先进水平。”该公司副总工程师石金介绍,“生产线实现全流程自动化控制,关键设备国产化率超过90%,打破了国外技术垄断。”

在复合材料车间,碳纤维经过编织、预浸、成型等工艺,被制成风电叶片、压力容器、汽车部件等终端产品。其中,86米级碳纤维风电叶片与传统玻璃钢叶片相比减重30%,发电效率提升15%。

高端制造稳步发展,持续打出降碳、减碳“组合拳”。

该项目生产线采用多项节能技术,碳化环节余热回收利用率达85%,单位产品能耗较行业平均水平低20%。同时,依托榆林丰富的光伏资源,项目绿电使用比例超过30%,每年减少碳排放5万吨。

“随着产业链不断完善和技术持续突破,该项目有望成为我国碳纤维产业的重要一极,为制造业高质量发展提供强有力的材料支撑。”石金说。

当前,榆林市正通过布局碳纤维等新材料产业,探索推动创新链与产业链深度融合,走出一条资源型城市高质量发展的新路径。

低碳转型 能源逐“绿”

新能源如今成了榆林实现绿色转型的新引擎。

在榆横工业园区榆林零碳产业园氢能(制氢)示范项目建设工地,机器轰鸣作响。

“氢能具有零排放、可循环的特点。”项目负责人赵伟介绍,该项目依托榆林丰富的光伏、风电资源和矿井疏干水,把可再生能源变成氢能,分两期推进。

“一期投产后,可实现年产绿氢3000吨,年产值约7500万元,年减排二氧化碳6万吨。”赵伟说,这些绿氢一部分直供周边煤化工企业,替代传统制氢方式;一部分注入加氢站,为氢能重卡提供动力,让“黑煤城”跑起“绿卡车”。

榆林零碳产业园氢能(制氢)示范项目是榆林发力氢能赛道的一个缩影。

近年来,榆林在产业链上游利用兰炭尾气、轻烃裂解等工业副产氢资源,建成国内领先的PEM电解水制氢测试平台;在产业链下游充分发掘“工业用氢”及“交通用氢”市场,建成3座加氢站,保障20辆氢能重卡稳定运行,形成完备的产业链闭环。

不只是氢能,风光电项目也在榆林大地铺开。

记者在榆林市横山区远景零碳产业园看到,生产车间里机械臂精准作业,一台台新能源风机机舱产品整齐排列;展示大厅内,工作人员操作智能重卡换电站模型向参观者演示换电流程。

“公司一期项目的1台风机至少能为1.5万居民提供一年的用电量,每年还能减少碳排放9000吨以上。”远景能源有限公司榆林分公司总经理高瑞璞介绍,风机还搭载了智能控制系统,能根据风速、风向自动调整叶片角度,让每一缕风都发挥最大价值。

近年来,榆林市出台系列鼓励政策,明确重点方向,从规划引领、简化审批、税收支持、财政奖补、产品推广等方面优化营商环境,为能源企业、项目落户榆林助力。

今年1月至7月,榆林市319个工业新建和技改项目累计释放产值124亿元,新增经营主体2.6万户。

如今,一个又一个新产业、新项目在黄土高原破土而出,推动这座能源之城加速迈向绿色新高地。