圣地延安:山河依旧在,换了新颜

来源:群众新闻网 2025-09-03 18:00

(视频:延安市融媒体中心新媒体中心AIGC工作室)

理想的光芒何以刺破时代的阴霾?小米饭和粗布衣何以滋养出一个崭新的中国?一种精神何以穿越80载岁月而历久弥新、催人奋进?

延安,这片红色热土告诉我们答案。

山峁沟梁里、黄土窑洞中,中国共产党13载筚路蓝缕,铸就生生不息的精神丰碑。

这丰碑,曾在国家危难之时点亮希望之光,如今,引领着延安人民书写新时代新征程的壮丽华章。

历史回响:烽火岁月里的精神铸就

7月13日,延安宝塔山下,“到延安去·三秦学子圣地行”活动启动,上千名青年学子汇聚于此。

这仿佛是时代的回响。延安,曾吹响了抗日救亡的号角。

“到延安去!”

抗战时期,成千上万爱国志士怀揣民族独立与自强的理想信念,冲破艰难险阻,从四面八方奔向这片黄土地。

延安为何会有如此大的吸引力?爱国华侨陈嘉庚喊出——“中国的希望在延安”。

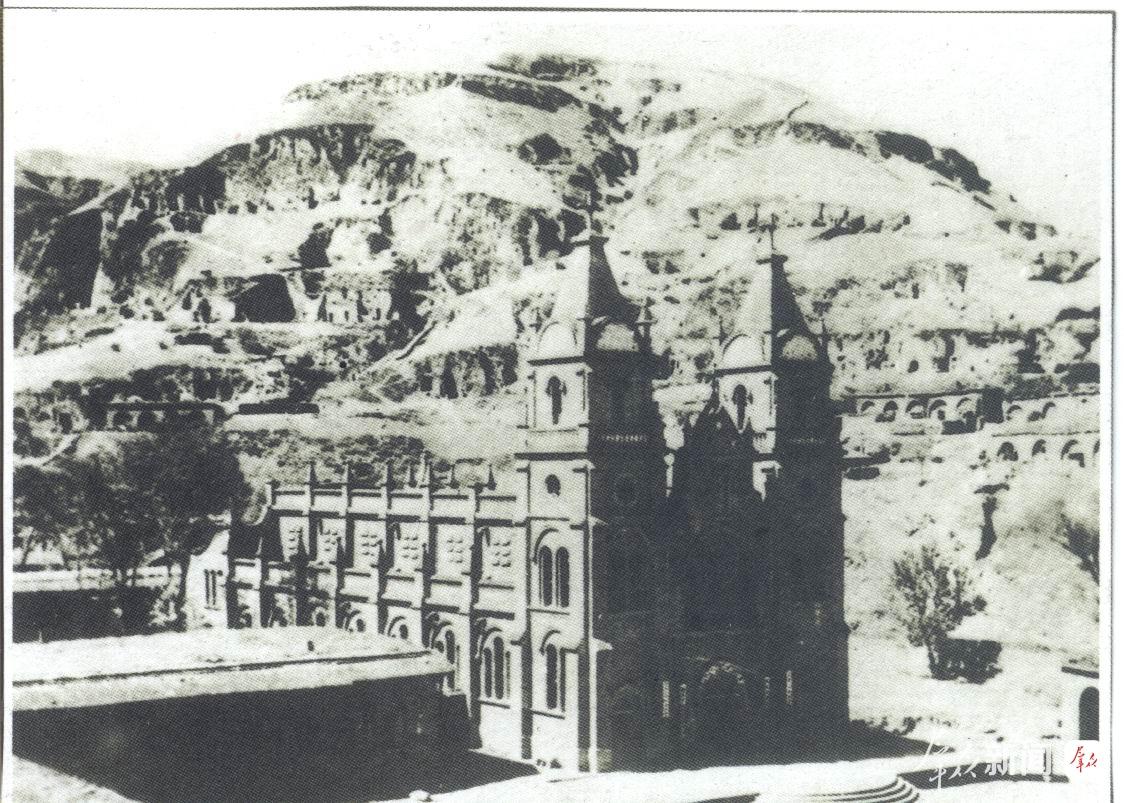

从1935年到1948年,以延安为中心的陕甘宁边区是中共中央所在地,是中国人民抗日战争的政治指导中心和中国人民解放斗争的总后方。

无数可歌可泣的故事曾在延安的窑洞上演。

1935年12月,安定县(现子长市)瓦窑堡镇二道街田家院一孔窑洞内,一个火炕,两张八仙桌,共同见证了“抗日民族统一战线”策略方针的诞生。

凤凰山麓窑洞里,一灯如豆。面对全面抗战爆发后流行的“速胜论”“亡国论”等错误思潮,毛泽东同志伏案写就《论持久战》,指明抗战前路。

在中国人民抗日军政大学纪念馆,复原的窑洞里,一排排简陋的石凳整齐排列,墙上“团结、紧张、严肃、活泼”的校训依然清晰。这里曾是培养抗日军政干部的摇篮,10余万名干部从这里汲取精神火种,奔赴抗日前线和各革命根据地。

行走今日延安,红色依然耀眼。

滔滔黄河水奔流而去,壶口瀑布激荡澎湃。黄河岸边,大型民族抗战史诗剧《黄河大合唱》每日精彩上演。演出几乎场场爆满,现场观众跟随旋律激动地唱响这曲为抗战发出怒吼的音乐。

由冼星海作曲、光未然作词的《黄河大合唱》于1939年在延安首演,从此成为抗日烽火中凝聚民族力量的战歌。

那是一段激情燃烧的岁月。

延安文艺纪念馆讲解员刘美艳说:“当时延安的100多个文艺单位和社团,创作出大量文学艺术经典,包括歌曲、戏剧、画作等,为抗战积聚起磅礴的精神力量。”

“抗战精神中‘天下兴亡、匹夫有责’的爱国情怀、‘视死如归、宁死不屈’的民族气节,与延安精神里‘坚定正确的政治方向’‘自力更生、艰苦奋斗’深度交融,共同铸就了中华民族抵御外侮、走向胜利的精神丰碑。”延安市委党史研究室主任胡建满说。

薪火相传:红色基因的当代延续

初秋时节,延安南泥湾。

青山掩映之下,千亩水稻随风摇曳。党徽广场上,熟悉的《南泥湾》曲调依旧悠扬。

抗战时期,受到敌人军事包围、经济封锁,延安曾一度陷入粮食短缺、物资匮乏的境地。

“1941年春,响应‘自己动手、丰衣足食’的号召,八路军三五九旅浩浩荡荡挺进南泥湾,开展了热火朝天的大生产运动。”南泥湾大生产纪念馆讲解员赵雪说。

荒山变粮仓,日月换新天。

从那时起,这份“自力更生、艰苦奋斗”的信念便融入老区人民的血脉。

南泥湾镇马坊村,成排的温室大棚和现代化厂房里加工的豇豆酱,成为村民致富的新路子。

“几年前,村上还因为贫穷留不住人。现在,我们发展农文旅,打造产业,村民人均年收入有2.3万元。”马坊村党支部书记李新说话间,透着不服输的精气神。

几公里开外,在年近八旬的老人侯秀珍家中,至今摆着两把老镢头。一把是她的公公原三五九旅战士刘宝斋,在大生产运动中用来开荒的镢头;另一把是1999年起,她自己上山种树的镢头。

90年前,中央红军长征到达陕北吴起时,这里还是漫天黄沙的山沟沟。老区人民过着“下一场山水褪一层泥,种一茬庄稼剥一层皮”的苦日子。

“再也不能这样过!”1999年,带着这份信念,流淌着红色血液的老区人民向黄沙“宣战”,誓让荒山披绿衣。侯秀珍就是其中一员。

一场轰轰烈烈的“绿色革命”在延安拉开帷幕。20余年间,凭着韧劲,延安完成退耕还林1077.5万亩,实现了“再造一个秀美山川”。

新时代新征程,那些激荡人心的历史回响,如何凝聚起奋进的力量?

答案在老区人民幸福的生活里——

8月12日,“白求恩医疗服务队”走进子长市余家坪镇凉水湾村义诊。村上有行动不便的老人,他们就带着设备和药品上门。这支队伍现有3768名医护志愿者,成立来已累计开展义诊1800多次。

医术向上延伸、服务向下扎根。今日,老区人民足不出户,就可以享受北京大学第三医院、西京医院等医院的优质医疗资源。

答案在果农丰收的笑容中——

8月25日,宝塔区烟洞沟村果农马文昌的家庭农场,套袋的苹果挂满枝头,水肥一体化滴灌、防雹网等设施一应俱全。

100公里外的洛川县,智能选果线上,一颗颗苹果“列队体检”,重量、外观、糖度等指标清晰可见。一颗色香味俱全的苹果最高能卖到20元。

延安市果业中心主任路树国说:“2024年延安苹果综合产值达551亿元。100多万人从事苹果产业相关工作,农民经营性收入超六成来自苹果。”

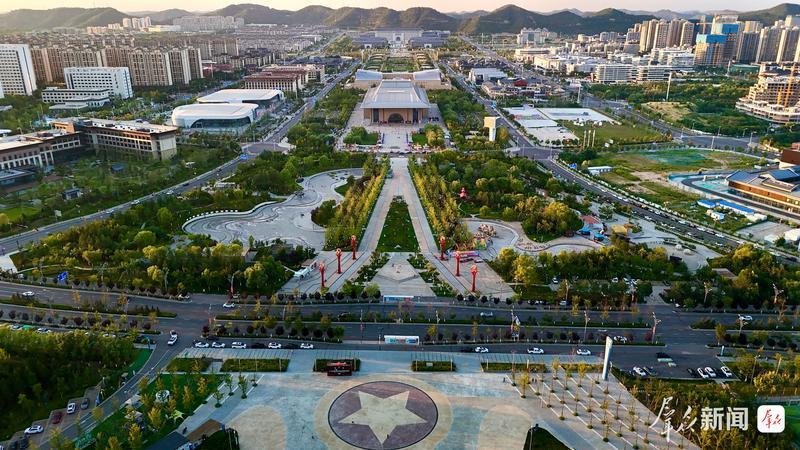

答案在城市创新的脉动中——

从跃升为“百亿方”级气源地,到石油装备产品出口实现零的突破,围绕能源化工,产业链延长、再延长;

从加快构建具有延安特质的现代化产业体系,形成现代能源化工、苹果及特色食品、先进装备制造及新材料等7大产业集群25条产业链,到建成革命文物国家文物保护利用示范区、国家级陕北文化生态保护区……

今天,重披锦绣的延安正以崭新的姿态融入现代化发展浪潮。

动能积蓄:革命圣地的时代召唤

2022年10月,党的二十大闭幕不到一周,习近平总书记带领中共中央政治局常委来到延安,瞻仰延安革命纪念地。习近平总书记强调,要弘扬伟大建党精神,弘扬延安精神,坚定历史自信,增强历史主动,发扬斗争精神,为实现党的二十大提出的目标任务而团结奋斗。

昔日的“灯塔”延安,至今仍是无数共产党人魂牵梦萦的精神原乡。人们来此参观、学习,寻找初心、汲取前行的力量。

党中央在延安13年,留下445处革命旧址。延安革命旧址见证了我们党在延安时期领导中国革命、探索马克思主义中国化时代化的光辉历程,是一本永远读不完的书。

8月25日,延安杨家岭“七大”会址中央大礼堂穹顶之上,随风飘扬的红旗,在阳光的照耀下显得格外鲜艳。

“延安时期,我们党在杨家岭召开了第七次全国代表大会,开展了延安整风运动,领导了中国人民抗日战争。”杨家岭革命旧址讲解员刘婷说。

杨家岭的故事早已根植于云南省省级机关党校副校长周磊的心中。带着无限的憧憬与期望,周磊来到延安,在陕西延安干部学院培训学习。坐在中央大礼堂前的现场教学点,亲眼看到历史的场景,让周磊内心激动不已。

“这次学习,我真切了解了老共产党人留下的光荣传统,为他们坚定的理想信念所震撼,这是信仰的力量、理论的力量和榜样的力量。新时代新征程,我要传承弘扬伟大抗战精神、延安精神,在自己的岗位上开拓进取、担当使命。”周磊说。

党的十八大以来,延安培训全国各地党员干部120万人次。

这样的精神传承,正落地生根。延安时期的军民鱼水情,抗战时期的民族觉醒,如今正转化为人民携手奋进的强大合力。

延安枣园,《为人民服务》讲话纪念广场,张思德烈士的雕像静静伫立。

在纪念抗战胜利80周年之际,“时代楷模”宝塔消防救援站队员来到这里,重温《为人民服务》讲话。

成立52年来,宝塔消防救援站精心守护75万老区人民的生命财产安全,危急时解救群众于水火,平安时为群众排忧解难,被称为“新时代的张思德”。

2023年,中宣部授予他们“时代楷模”称号。这支忠诚实干、全心全意为人民服务的队伍,引得全国各地党员干部竞相学习。

从延安的窑洞到新时代的改革前沿,从抗战的烽火到现代化的征程,精神的火炬始终在中华儿女手中传递。

在中国式现代化征程中,延安精神的“红色基因”与伟大抗战精神的“民族气魄”历久弥新、相互激荡,成为驱动发展的精神养分——它藏在乡村振兴的幸福图景里,亮在实验室攻关的灯光下,涌在城市发展的活力浪潮中。

站在新的历史起点上,亿万群众正以延安精神校准方向,以伟大抗战精神砥砺斗志,在中国式现代化的广阔天地中,续写着“从胜利走向胜利”的新传奇。(群众新闻记者王婕妤 周恒宇)