考古发掘证实: 唐代宦官也有家庭 养子多 夫人身份地位高

来源:华商报 2024-07-31 09:50

近日,媒体报道了西安浐灞生态区白杨寨村南考古发掘晚唐时期的精美壁画墓,墓主或为拥立僖宗的晚唐权宦刘行深或其夫人。记者获悉,陕西省考古研究院同时期在此发掘了一组中晚唐时期刘氏宦官家族墓,其中两座为刘行深的养父母刘弘规及其夫人陇西李氏之墓。

刘弘规为唐宪宗时期权宦,亦曾拥立新君、蓄养假子,其家族成员深刻影响了晚唐时期政治变迁。特别值得一提的是,刘弘规夫人陇西李氏之墓的墓志为唐代诗文家、宰相、学者王起所撰。1150字志文不仅文采飞扬,对于研究唐代宦官家族也有重要意义。

墓志记载李氏“有子五人”从身份看均为宦官

2021—2022年,陕西省考古研究院于西安浐灞生态区雁鸣湖园办白杨寨村南进行考古发掘。该区域位于浐灞生态区月登阁路北侧,西邻田马路,东距浐河1.4公里、西距唐长安城延兴门3公里,属浐河西岸二级台地。在项目南部发现一组中晚唐时期宦官家族墓地,根据墓志材料判断为刘弘规家族墓地,在该项目内共发掘刘氏家族成员墓葬6座。

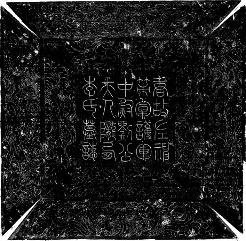

特别值得关注的是李氏墓出土的墓志。志文楷书,36行,满行36字,共1150字。墓志题为“唐故左神策军护军中尉兼左街功德使特进沛国公食邑三千户赠开府兼扬州大都督刘公夫人陇西李氏墓志铭并序”,由“金紫光禄大夫守尚书左仆射兼判太常卿事上柱国魏县开国公食邑两千五百户王起撰”。

志文首先追述了李氏先祖,称其先祖为“上古四圣”之一皋陶的后人,继而写到老子指李为姓,而李氏为“左神策军同官镇遏先锋兵马使兼押衙奉天定难功臣、银青光禄大夫检校太子詹事兼侍御史、上柱国、陇西县开国子、食邑五百户讳文皓之元女”。

接下来写了李氏婚前的美好形象、气质和德行,之后是:“既笄,归于彭城刘公。公讳弘规,在宪宗时内官之崇也。出监垣翰则表正元侯,入典枢密则光辅圣主。乃作中尉,戎冠于六师,乃封上公,尊爵极于五等。”这些文字写了其夫刘弘规身份之尊贵。

之后李氏一生的重要经历有:“元和十五年封密国夫人”;“宝历二年,沛公薨,夫人昼哭之后,未亡为心,绝鈆华而蔬食,去膏沐而蓬首,迨兹十有七年矣”;“会昌二年四月十五日终于堂,享年卌九……粤以会昌三年五月八日龟从筮从祔葬于京兆府万年县浐川西原”。

志文中还特别写到李氏“有子五人,长曰行立,浙东监军使,中大夫,内侍省掖庭局令,上柱国、彭城县开国伯,食邑七百户,赐绯鱼袋。次曰行深,内枢密使,特进左监门卫上将军,知内侍省事,上柱国,彭城郡开国公,食邑二千户,赐紫金鱼袋。次曰行方,进宫使中大夫,内侍省掖庭局丞,上柱国,彭城县开国男,食邑三百户,赐绯鱼袋。次曰行元,赐绿早夭。次曰行宣,太中大夫内侍省内府局令,上柱国,彭城县开国伯,食邑七百户,赐绯鱼袋。”“入趋宫禁则公侯鹰序于君前,退奉庭闱则朱紫蝉联于亲侧。”

从这段志文可以看出,此五子皆为宦官,除一人入仕不久即过早去世外,食邑最多的二千户、最少的三百户。考虑到刘弘规和这些人的宦官身份,他们与刘弘规及李氏应无血缘关系,而是刘弘规蓄养的假子。但从志文来看,他们和普通人家一样注重侍奉双亲。

该考古项目负责人陈爱东介绍:“不仅刘弘规有多个养子,刘行深的养子数量更多。从考古发掘来看,这些宦官基本都有自己的家庭,所娶妻子身份地位往往还比较高。”

刘弘规墓志早已流出见之于世

他在册立穆宗、敬宗时发挥了关键作用

陈爱东介绍,刘行深在拥立僖宗时起了重要作用,而刘弘规亦曾拥立新君。刘弘规是唐代后期著名大宦官,两《唐书》无传,关于生平及仕历,主要见于其《神道碑》与《墓志铭》,他的墓志早已流出见之于世。

根据陕西师范大学历史文化学院杜文玉教授在《唐代宦官刘弘规家族世系考述》中的研究,刘弘规在册立穆宗、敬宗父子方面也发挥了关键作用,所谓“宪宗凭几大渐,召公受遗,穆宗膺图御民,繫公定策”。这是指册立穆宗时的情况,当时刘弘规任知枢密,具有很大的权力,但史籍中却对此漏而未载。

关于其在立敬宗时的作用,史载:“帝暴疾,中外阻遏,逢吉因中人梁守谦、刘弘规、王守澄议,请立景王为皇太子,帝不能言,颔之而已。明日下诏,皇太子遂定。”刘弘规只是参与者之一,而《神道碑》却说:“雪涕抗词,首陈大计,举觞沥款,众议皆从。”则其应是首倡者,从刘弘规死后敬宗对他的态度及优厚的赙给看,《神道碑》的这种记载应该是可信的。

考古人员认为,刘弘规夫人李氏墓志的出土为明确刘弘规家族世系,研究宦官群体的婚姻家庭状况提供了重要材料。 华商报大风新闻记者 马虎振

>>相关链接

唐朝宦官娶妻、养子有浓烈的政治色彩

在唐代中后期,朝堂之上出现了不少绵亘数十年乃至百年的宦官家族。他们把持朝政,甚至废立皇帝,更胜过六朝的门第贵族。

宦官们通过娶妻继而收养子女,获得形式上的家庭,实现了“传宗接代”。宦官妻子段氏的墓志铭,记载了她的封号是武威郡夫人,她有六个儿子、四个女儿,其中一半的儿子都是宦官。最夸张的是太监世家杨氏家族的一对堂兄弟,堂弟杨复光有养子数十人,堂兄杨复恭养子在六百人以上。

宦官们收养的孩子主要有三个来源:其一,收养小宦者,使宦官队伍得以持续稳定发展;其二,收养民间小儿,可以嗣养天年,得以终老;其三,宦官收养外臣或武将为子,则是出于扩大自己政治势力的需要。外藩的军人尤其喜欢成为宦官的养子,好在朝里有个说得上话的靠山。这使很大一部分地方军事系统尽在宦官的掌握之中。

不难看出,此时的宦官世家收养子女已经远远超出了传宗接代、聊以自慰的程度。据杜文玉《唐代宦官婚姻及其内部结构》一文统计,唐代娶妻的宦官,五品以上的高层宦官占49.3%,六品以下的中下级宦官占50.7%,有的甚至不止一个妻子。随着宦官权势的增加,他们的娶妻养子也带有浓烈的政治色彩。

由养父子关系构成拟血缘的宦官家族把持着宦官中的高级职位,这样的宦官家族,维系在三四代以上,历数十年、上百年而不衰,形成了唐代历史上特有的宦官世家。之所以能够形成绵延不衰的世家,靠的是晚唐政治制度所赋予的庞大政治权力,而结成世家则有助于他们垄断权力,这两者相互促进,使得宦官的家族和势力如雪球般越滚越大。 综合