探访远古“中华龙”

来源:西安晚报 2024-03-09 13:30

□王棣 姚蓓蕾

热点聚焦

龙,作为中华民族的图腾和象征,承载着丰富的文化内涵和历史底蕴。我们常自称是“龙的传人”,可你知道从远古史前开始,龙的形象就有迹可循了。

龙,是中国古代先民创造出来的神灵动物,在历史长河中留下了丰富多彩的印记。“龙生九子,各有不同”,史前时期有迹可循的“龙”也各具特色,成为中国古代龙文化中一道别样的风景。无论是红山文化的猪首玉龙、半坡文化的水中鱼龙、庙底沟文化的伏地走龙,还是陶寺文化的蜷曲蟠龙,史前先民以他们崇敬的一种或多种动物精灵为原型,注入浪漫而夸张的想象,塑造别具一格的龙文化。远古“中华龙”虽变化万千,但其表现出的突出文化共性,却成为中华文明“多元一体化”的真实写照!

今年是龙年,让我们跟随专家的脚步,一起去探访远古时期的“中华龙”,感受其中磅礴丰盈的历史文化——

红山文化与崧泽文化玉龙(组图)

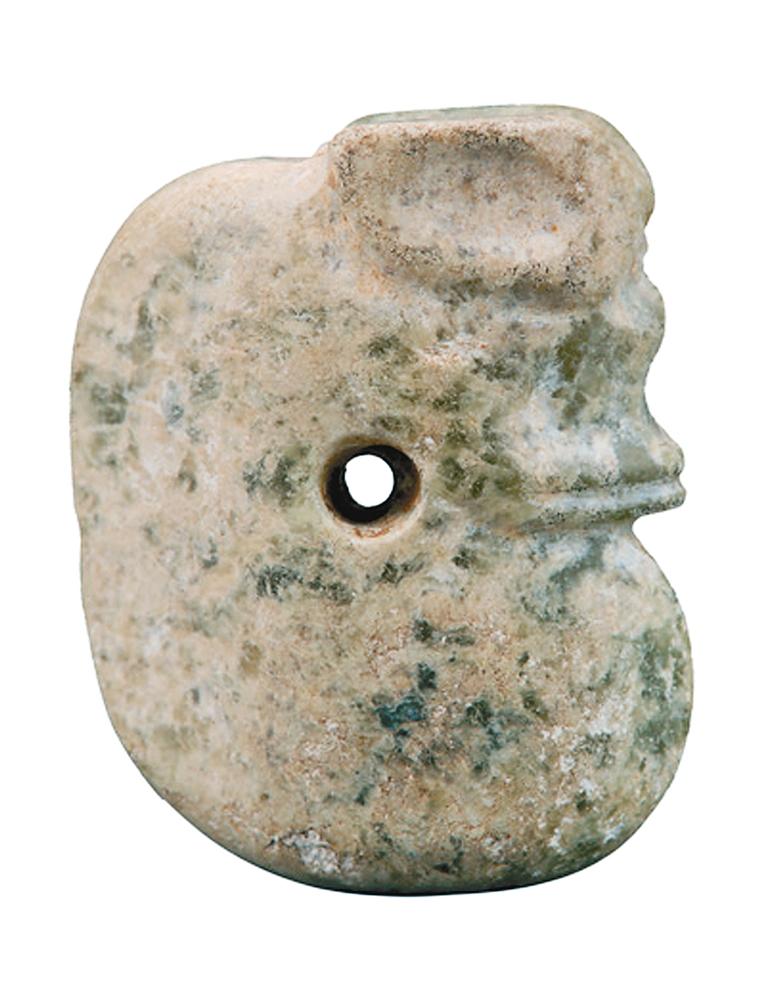

陕西秦墓出土的玉猪龙

流传千古的红山玉龙:

为何被称为“玉猪龙”?

我国已知年代最早的龙形象,发现于辽河流域距今8000年左右的兴隆洼文化。2002年至2003年,考古工作者在该文化的祭祀坑中,发现了用野猪的头骨和石块、陶片堆积出的S形躯体,这是辽河流域地区猪首龙形态的萌芽。而大家更熟悉的红山玉龙,则是距今6000—5000年辽河流域红山文化先民创造的产物。

红山文化玉玦形龙

红山先民似乎对龙怀有特殊的情感,他们创造了许多不同种类的龙,玉雕龙、彩绘龙、泥塑龙……最具代表性的莫过于玉龙,主要包含C形玉龙和玉玦形龙两类。C形玉龙,顾名思义体呈“C”形,头部窄长,吻部前伸,双目呈水滴状,颈部正中竖起一道恰似飘扬的勾角。目前,有正式出土地点的C形玉龙仅有两件。中国社科院考古研究所刘国祥先生在《追寻红山玉文化五千年》中详细分析了这种玉龙,介绍现在的辽宁省文物考古研究所就珍藏有一件这样的牛河梁积石冢墓中的红山玉龙,他认为“C形玉龙颈部竖起的勾角不应为鬣,应为表示飞翔状态的羽翼”。

牛河梁积石冢墓中的红山玉龙

另一种红山文化玉龙——玉玦形龙,不仅数量多,分布广,而且造型特征鲜明。比如出土于辽宁凌源牛河梁积石冢墓中的红山玉龙,较之C形玉龙,整体显得厚重圆润,首尾间留有空隙,形似玦,故称“玉玦形龙”。身体蜷曲成椭圆形,所以也称“蜷体玉龙”。龙头的头部较大,前额微凸,两圆弧形立耳外撇,以阴线雕出面部圆目、口吻部褶皱,线条极浅,是高度概括化的猪首形象,所以考古学界由此将这样的玉龙称为“玉猪龙”。

台北故宫博物院的邓淑苹女士则将红山的两种玉龙都视作“胚胎形玉器”。所谓“胚胎形玉器”就是指玉龙器形蜷曲,器表光素,只有头部雕琢出五官,有如哺乳动物胚胎初期模样。头顶有一对短立耳,鼻吻短,多皱褶的“猪龙”,可能是“虎胚胎形玉器”。但如果头部有拉长翘鼻头,脑后,披长发鬣,就可能是“龙胚胎形玉器”,也就是“C形龙”。辽西地区的龙为什么和猪关系如此密切?中国社会科学院考古研究所研究员刘国祥先生认为,这跟辽西地区旱作农业有关,“辽西地区以山地丘陵为主,是种植粟、黍等的旱作农业的重要起源区。红山文化中期以后,旱作农业的发展和成熟助推了文明社会的诞生,但干旱是困扰农业生产的最主要因素,祈雨、祈求农业生产的丰收成为红山文化晚期宗教祭祀典礼的核心内涵。”考古工作者曾在红山文化牛河梁遗址的女神庙中发现了一处猪神塑像,证实了红山先民对猪的特殊信仰。其实,在黄河流域和长江流域的史前文化遗址还发现了随葬猪下颌骨的墓葬。毕竟,猪是史前先民最早驯化的一批家畜,不仅能为人们提供重要的食物补充,还常在祭祀活动中充当祭品或伴随墓主下葬。随葬的猪可能是供奉墓主人的吃食,也可能象征着财富以彰显墓主人的富有。

玉玦形龙 湖北省博物馆藏

史前长江中下游地区的玉龙

与红山文化玉龙有神似之处

值得注意的是,史前时期虽然交通不便,但凝结着红山先民独特的崇龙礼俗的玉龙,竟然从西辽河一带南向扩展,还影响了长江中游的肖家屋脊文化,以及长江下游江淮地区的凌家滩文化、环太湖区域的崧泽文化晚期和良渚文化早期。对比考古发掘出土的龙形玉器,我们不难发现史前长江中下游地区的玉龙与红山文化玉龙的神似之处。

距今4200—3800年的肖家屋脊文化时期,是长江中游史前玉器发展的高峰。其玉器主要出土于非本区域文化传统的瓮棺葬中,比如湖北省博物馆藏的这件玉玦形龙,出土于湖北省天门市肖家屋脊遗址 6 号瓮棺墓中。龙首尾相衔,在玦口处断开。龙上颌尖凸,下颌短缩,额部有一道凸棱,颈后有披毛,尾为钝尖形。

邓淑苹认为,史前时期的华夏大地上,“可能发生过三次有关祭祀用玉礼器的不接壤‘上层交流网’的运作”,其中公元前3500年至公元前3000年间,在“大兴安岭—太行山—巫山—雪峰山”一线以东,位于北方的辽西地区与位于南方的巢湖—太湖地区发生了“动物精灵崇拜”交流。参与了诸多良渚文化遗址发掘的刘斌先生在《神灵与艺术的结合》一文中认为,“龙形玉器在崧泽文化晚期突然出现,相当于红山文化晚期和凌家滩文化阶段,是远距离文化交流影响的结果。”

到了商晚期,远古的“物精崇拜”信仰再度茁壮,动物主题玉雕中非常流行,躯体上多雕刻回绕细密纹饰,并且大多被缝缀在巫师作法时所穿“宝玉衣”上。妇好墓中出土了很多这类玉器,正是因为妇好掌握着祭祀大权。

两周时期,红山文化玉玦形龙以其神秘的形象、深刻的内涵,成为贵族收藏的对象。出土于陕西韩城梁带村春秋早中期的芮姜夫人之墓的红山文化玉玦形龙,是非常具有代表性的典型器物。该墓规格颇高,仅玉器出土数量就多达500件组,玉器年代从新石器时代至两周时期不等,应该是芮姜夫人平生的收藏。不同时代的玉器共集一墓,既反映了墓主人生前的地位与财富,也为研究古代玉器的雕琢工艺及流变提供了重要素材。出土于陕西凤翔南指挥镇战国中期秦墓的一件玉龙,同样具有明显的红山文化玉器风格。玉龙双耳上耸,首尾相连;浅浮雕双眼,扁吻部突出,以细阴线表现嘴巴,生动传神。远在北方地区的红山文化玉礼器,数千年后却出现在陕西的秦墓中,玉器及玉文化传承之广博与深远,由此可见一斑。

西水坡遗址的蚌塑龙虎

张牙舞爪 昂首欲飞

“中华第一龙”:虎啸龙吟的西水坡蚌塑龙

距今6500年前后,河南省濮阳县西水坡仰韶墓地中,发现了用蚌壳拼砌的龙的形象。与蚌塑龙共出的还有蚌塑虎,它们被精心地摆砌在墓主人身体两侧。这条龙长约1.8米,龙首、龙身、龙尾、龙爪一应俱全,就连眼、耳、角、舌这样的细节也清晰可见。如此,一条张牙舞爪、昂首欲飞的龙的形象就被栩栩如生地表现了出来。西水坡遗址的蚌塑龙形制如此巨大、刻画的如此生动,被称为了“中华第一龙”。

“濮阳龙”一经发现就引发了热烈的讨论,有人认为墓主人身旁的蚌塑龙虎是原始宗教遗迹,墓主人则是通天的巫觋;有人认为龙虎是武力和权力的象征,用蚌壳精心摆出的龙虎图案,代表了墓主人的身份和地位;还有人认为西水坡的龙虎是墓主人神灵的化身……关于这种龙形象的原型,有人则认为可能来源于扬子鳄。西水坡墓地的蚌塑龙是仰韶文化龙形象的典型代表,而渭河流域的先民们,还将“中华龙”精心绘制在绚丽多姿的彩陶上。

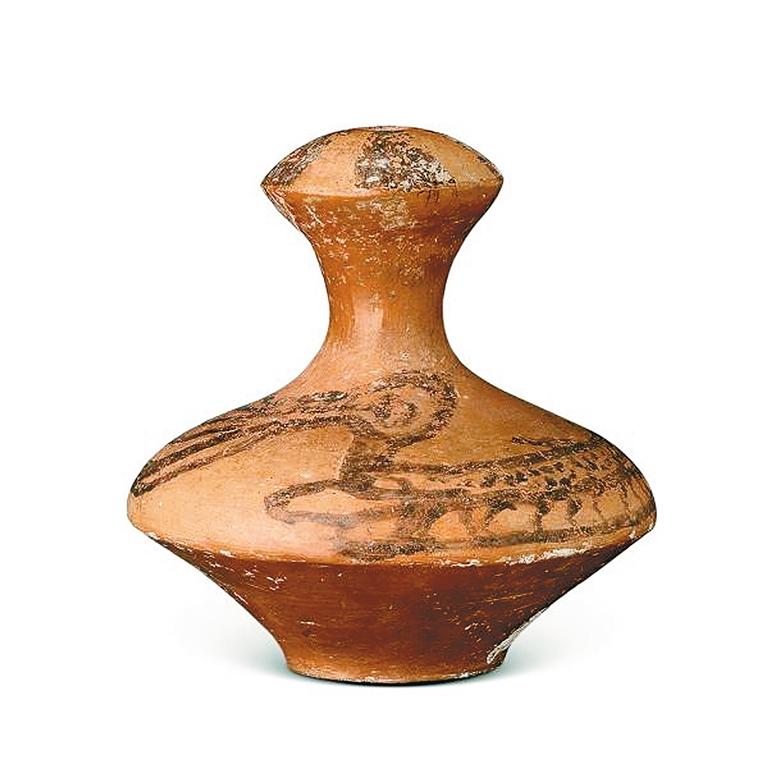

半坡文化鸟衔鱼纹彩陶壶 图片来源:陕西历史博物馆《玉韫·九州:中国早期文明间的碰撞与聚合》

似鱼非鱼:展示鱼龙的密切关系

半坡文化彩陶壶:遨游水中的半坡鱼龙

在彩陶上绘制龙纹,源头可以上溯到距今6000年左右的半坡文化。出土于陕西宝鸡北首岭遗址、现藏于中国国家博物馆的鸟衔鱼纹彩陶壶,壶身生动地绘制着一幅《水鸟衔鱼图》:鸟咬住了鱼尾,鱼在奋力挣扎。如果你细心观察就会发现:那条被水鸟衔住尾巴的大鱼,背部和腹部的鳞纹并不对称,鳞片也和普通的鱼鳞不同,像鱼又非鱼,有研究者认为,这是最早的龙纹之一。

半坡文化彩陶壶上的龙,明显保留了鱼的特征:有鳞、身体像鱼,在水中遨游。不难理解,自然界中的鱼是史前先民最亲密的伙伴。鱼拥有灵活的身体,不仅能在水中游动自如,还拥有超强的繁殖能力。每当遇到洪水灾害时,先民们便更加渴望能像鱼一样掌握在水中生存的本领。于是,他们将生活在水里的鱼视作崇拜的对象,再经过夸张处理,就产生了龙。

我们从后世的文献典故中,也可以窥见鱼和龙的密切关系。比如《采兰杂志》有云,“鲤鱼一名稚龙”。《太平广记》中有“黄鲤鱼逆流而上,得者便化为龙”的记载;古诗云“庭栽栖凤竹,池养化龙鱼”。成语中还有“鱼龙变化”“鱼龙混杂”的说法。这样看,半坡文化彩陶上的鱼很可能就是“中华龙”的母题和原型之一。

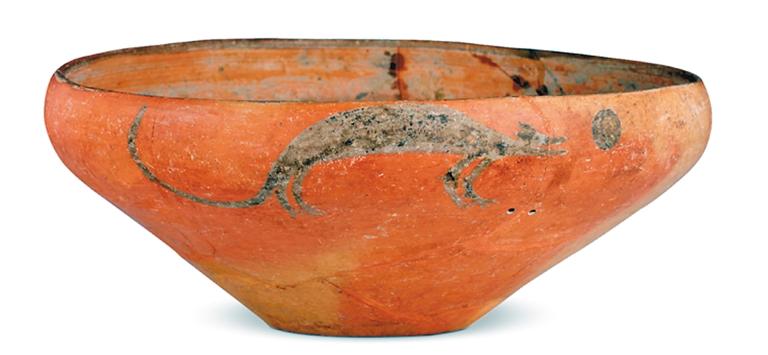

杨官寨遗址出土的龙纹彩陶钵

不同动物特征杂糅一体而创造龙

龙纹彩陶钵:穿云戏珠的庙底沟走龙

继半坡文化后,距今5600年—5000年的庙底沟文化杨官寨的先民,也在彩陶上创制着他们心目中的龙。庙底沟文化主要分布在关中、晋南和豫西一带,而位于陕西高陵的杨官寨遗址聚落,不仅发现了超大房址,还是迄今发现的庙底沟文化遗址中唯一拥有完整环壕的史前聚落。

出土于杨官寨遗址、现珍藏于陕西省考古研究院藏的龙纹彩陶钵就是一件典型的器物,杨官寨先民用黑彩绘出两组动物纹,每组都由一大型四肢动物和一大圆点构成。动物的轮廓十分清晰,动物整体呈横向“S”状,它们有着如鳄鱼一般的长吻;耳朵似鹿耳一般贴于脑后;四肢向后弯曲,有像鸟一般的尖爪;尾巴细长上翘,好似蛇一般;屈身弓背,又好像虎豹一般蓄势待发。两组图动物略有区别,一只尾部上翘得更明显。看来绘彩者似乎还刻意区分了雌雄个体的性别。特别有趣的是,两只动物口部正前方都绘了一大圆点,似太阳又似蛋卵。《庄子》中记载“夫千金之珠,必在九重之渊,而骊龙颔下”,《通雅》中也有“龙珠在颔”的说法,或许我们可以认为陶钵上的纹饰表达的是“一雌一雄,双龙戏珠”的情景。因为在杨官寨遗址的另一件彩陶盆上,也发现了类似的动物纹饰。

这件陶盆外壁上腹的两只动物圆头尖嘴、身躯瘦长、尾巴拖曳、四肢伸展、三爪张开。乍看上去有些奇怪,但对照上文那件彩陶钵来看,两只动物也是龙,只是采用了俯视视角来呈现。总之,庙底沟文化将不同动物的特征杂糅为一体而创造龙的做法,是对半坡“龙”形象的升华和改进,创造出中原地区早期复杂的龙形象。

陶寺遗址出土的彩绘蟠龙纹陶盘

考究神秘 分外灵动

龙纹彩陶盘:象征王权的陶寺蟠龙

比庙底沟文化晚了1000多年的山西襄汾陶寺遗址,是一座面积达280万平方米的大型龙山文化遗址。在这里,考古人员发现了规模空前的城址、高等级的墓葬、最早的观象台、规划明确的宫殿区、手工业区和仓储区。大量珍贵的文物竞相出土更是震惊了海内外。其中,绘有龙纹的彩陶盘成为陶寺遗址的一大特色。

与此前的龙纹相比,陶寺的龙纹更为具象化,与现代认知中龙的形象颇为接近。

陶寺遗址出土的彩绘蟠龙纹陶盘非常具有代表性:陶盘由泥质灰陶绘彩烧制而成,造型本没有奇特之处,只是盘中用红彩绘有一条盘龙,好似一条长蛇。与蛇不同的是,这条龙头部两侧有耳,吻部微张,露出锋利的牙齿,嘴中还吐出一段麦穗状“长芯”。龙头与龙身之间没有明显的界线,龙身以间隔彩绘表现鳞甲,尾 部收缩成尖,无角也无爪。远远看过去,盘中的卧龙仿佛活了一般,分外灵动。

纹饰如此考究、神秘的蟠龙纹盘并非孤品,而是程式化、批量化的产物。迄今为止发现的龙纹彩陶盘已不下10件,除了陶盘的大小略有差异外,纹饰的表现手法相差无几,并且皆出土于陶寺遗址早期的超大型墓葬内,与玉钺、石磬、鼍鼓、陶鼓等礼器同出,所以极有可能是礼器,用于某种特定的仪式与场合,供特定的人——墓主人使用。这种将龙与礼制、权力相联系的做法,恰如中国古代封建王朝对龙的理解。也许王权与龙的联系可以上溯到4000年前的陶寺遗址。《尔雅翼》中记载龙有九似:“角似鹿,头似驼,眼似兔,项似蛇,腹似蜃,鳞似鱼,爪似鹰,掌似虎,耳似牛。”西汉时期,糅合了多种动物特征的龙与我们脑海中龙的形象已经别无二致了。

西汉 龙纹牌饰

陕西历史博物馆藏的西汉时期的龙纹玉牌饰,通体青绿色,器体扁平,双面琢纹。龙回首上扬,作盘踞状。龙身蜷曲,尾分双叉。周身阴刻细密 谷纹,龙爪刻三道细线纹。除圆形龙眼外,又在龙身、龙爪处钻五个小孔以便缝缀佩戴。雕琢精细,线条流畅利落,是汉代龙纹玉器的经典之作。