汉中:在三二〇一医院消化内科看见医者的温度与技术的精度

来源:三二〇一医院 2025-05-01 11:01

近日,汉中市三二〇一医院产科病房里,李女士抱着刚出生几天的宝宝轻轻踱步,襁褓中的婴儿睡得十分香甜。谁能想到,半年前,这位年轻母亲曾因一场突如其来的疾病,差点与腹中的孩子天人永隔。

2024年10月底,怀孕近17周的李女士因剧烈腹痛、呕吐就诊于三二〇一医院。初步检查结果提示肝功能异常,胆红素及转氨酶明显增高。正在坐诊的消化内科副主任王超智凭借多年临床经验一眼就看出了李女士的病因,但由于李女士正处在孕中期,无法采取X光片等常规检查方式来进一步明确诊断。

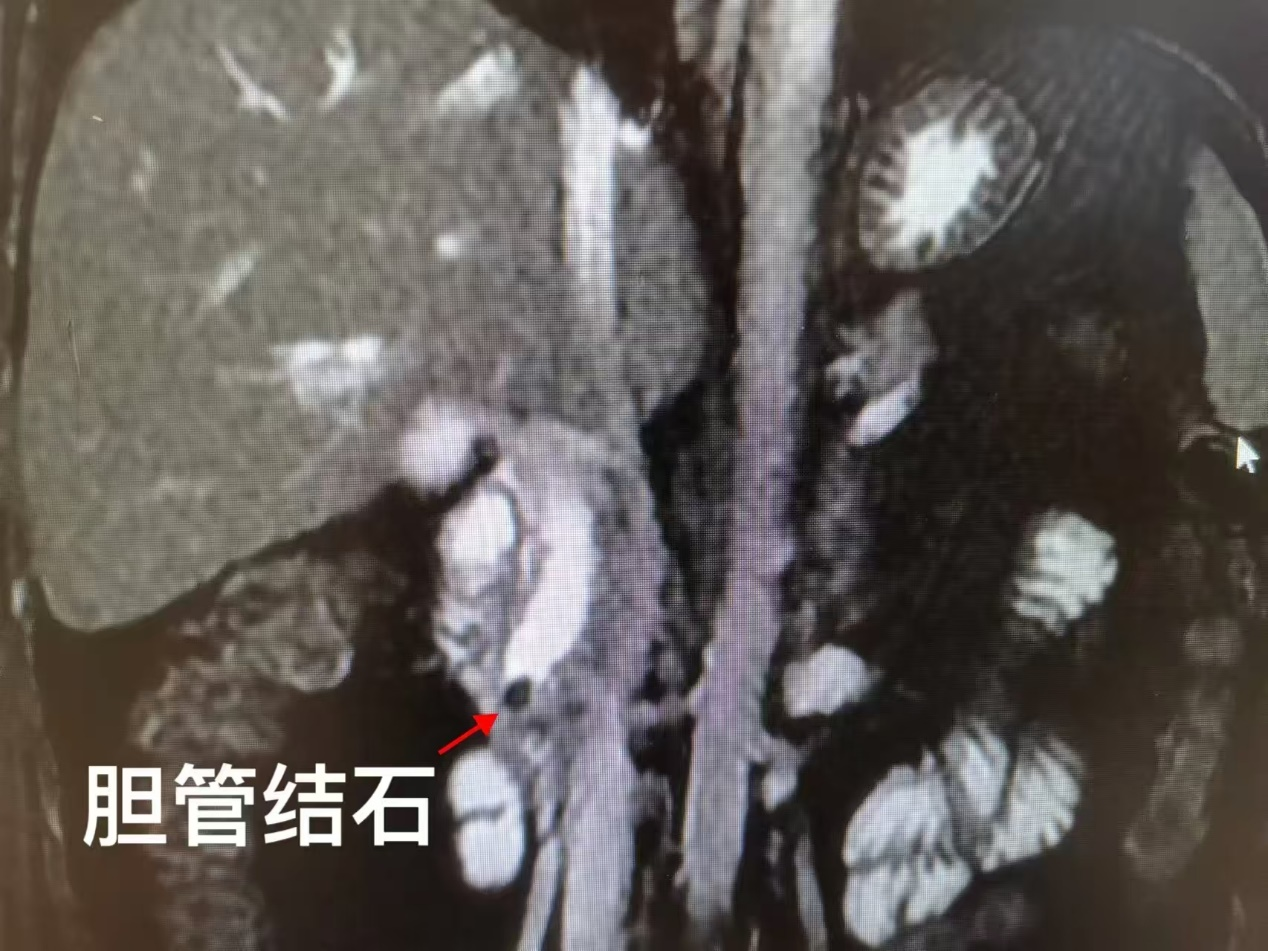

经王超智团队会诊后,采用了MRCP(磁共振胰胆管成像)详细检查,结果印证了他的判断:胆总管因结石导致梗阻,已出现严重的胆汁淤积。“如若不尽快解除梗阻,患者很可能出现肝功能衰竭、脓毒血症、感染性休克、胎儿宫内窘迫,孕妇和胎儿都将面临生命危险。”王超智说。

“得知结果后,我害怕得浑身发抖。”回忆当时的情形,李女士仍心有余悸。胆总管结石引发严重胆管梗阻,转氨酶数值飙升,胎儿随时可能因母体肝功能衰竭面临危险。王超智告诉她:“传统ERCP(经内镜逆行胰胆管造影术)对患者会造成一定的创伤,同时需要用到X线,对于正在发育的胎儿又会增加致畸、流产等风险。”

消化内科王超智诊疗团队随即组织产科、肝胆胰脾外科、感染性疾病科、麻醉科、超声医学科、内分泌与代谢病科专家开展多学科会诊,讨论下一步治疗方案,外科手术创伤太大,对于孕妇及胎儿来说无疑是个极大的挑战,单纯药物保守治疗随时又有再发胆管炎甚至导致脓毒性休克的可能,像是悬在患者头上的一把剑。最终经多学科讨论后决定采用经口直视电子胆道镜胆管取石术,该项手术相比传统外科手术及逆行胰胆管造影术,无辐射,可在直视下观察胆管及结石的情况,对母胎均有良好的安全性。“我们会竭尽全力,你和孩子都会平安!”王超智握着她的手说过的这句话,李女士记到现在。

多学科团队制定了手术方案和应急预案,在尽可能保障孕妇及胎儿安全的前提下,由王超智团队为患者进行了经口电子胆道镜胆管取石及胆道支架置入术。患者在麻醉科团队清醒镇痛的方式下,由产科医生术中全程护航,成功取出结石,经过治疗顺利出院。

今年4月,她顺利诞下健康婴儿。看着怀中熟睡的孩子,这位母亲哽咽道:“是医生们用双手托住了两个生命!”

如果说李女士的故事是惊心动魄的生命保卫战,在外地上学的患者李先生的经历则是一场与疾病“迷雾”的持久战。

2023年11月,被反复腹痛折磨的李先生辗转多个医院检查认为是阑尾疾病,2024年8月,经同学推荐来到三二〇一医院消化内科,谜底才被揭开——克罗恩病。克罗恩病是一种病因尚未明确的慢性透壁性炎症性肠病(IBD),可累及整个消化道,最常累及的部位是末端回肠、结肠和肛周。其主要临床表现包括腹部疼痛痉挛、慢性腹泻、体重减轻、便血以及黏液便等,且病情容易反复发作。

“炎症性肠病的诊断就像破案。”消化内科主任马竹芳说,通过肠镜早检、病理检测组成的“证据链”,诊疗团队为患者制定了生物治疗综合方案。如今李先生已恢复正常生活,但仍需定期回到医院进行疗效评估和生物治疗。

自确定病因以来,消化内科IBD(炎症性肠病)团队通过精细化用药方案,帮助他将病情稳定。“非常感谢消化内科IBD团队,特别是我的主管医师刘坤,根据我的病情制定了个性化的治疗方案,并全程追踪治疗效果,我现在恢复得很好,病情也控制得很稳定,终于重新找回了正常的学习和生活节奏。”4月28日,李先生对记者说。

这两个看似迥异的病例,却共同折射出三二〇一医院消化内科的诊疗哲学:用技术创新打破生命困局,以人文关怀抚平疾病创伤。作为陕南地区消化疾病诊疗高地,这里不仅是汉中市消化病学质控中心,更是开创了多项区域首例技术。

消化内科存放着500多位患者的随访档案。“炎症性肠病需要终身管理,我们像朋友一样陪伴他们。”消化内科副主任医师刘坤说。上面详细记录着用药反应、饮食调整和复诊提醒。这种“医患共治”模式,让患者实现了临床缓解。通过建立标准化随访体系,医院不仅为每位患者量身定制个体化治疗方案,构建起建立患者全程管理体系。该科室也已形成与省级医院和县域医院联动的机制,使区域内炎症性肠病患者实现就近规范诊疗。

面对记者的“何为品质医疗”之问?王超智指着诊室墙上的锦旗沉思片刻,“或许就是既要有无射线取石这样的硬核技术,也要有愿意花1小时解释病情的那份耐心。”

在他看来,现代医学早已超越单纯的技术较量,而是演变为对“生命全周期守护”能力的考验。从孕期特殊人群的微创救治到慢性疾病的终身管理,从尖端技术突破到基层医疗赋能,三二〇一医院消化内科正以“科技+人文”双轮驱动,书写着新时代医疗服务的答卷。那些被妥善安置的生命轨迹,终将在岁月流转中绽放出最温暖的人间烟火。