不灭的精神火种 延安窑洞里的“文艺星火”

来源:西部网 2025-10-18 14:02

“风在吼,马在叫,黄河在咆哮……”

“向前,向前,向前!我们的队伍向太阳……”

10月16日—17日,参加“红星照耀中国”网络主题宣传调研采风活动的媒体记者、头部商业平台负责人、专家学者、网络名人先后走进延安鲁迅艺术文学院旧址和延安文艺纪念馆,一张张贴在墙上的乐谱,将大家的思绪再次拉回那段永不遗忘的岁月,共同探寻从珍贵历史通往未来舞台的新表达。

调研采风团成员在延安文艺纪念馆调研采风。

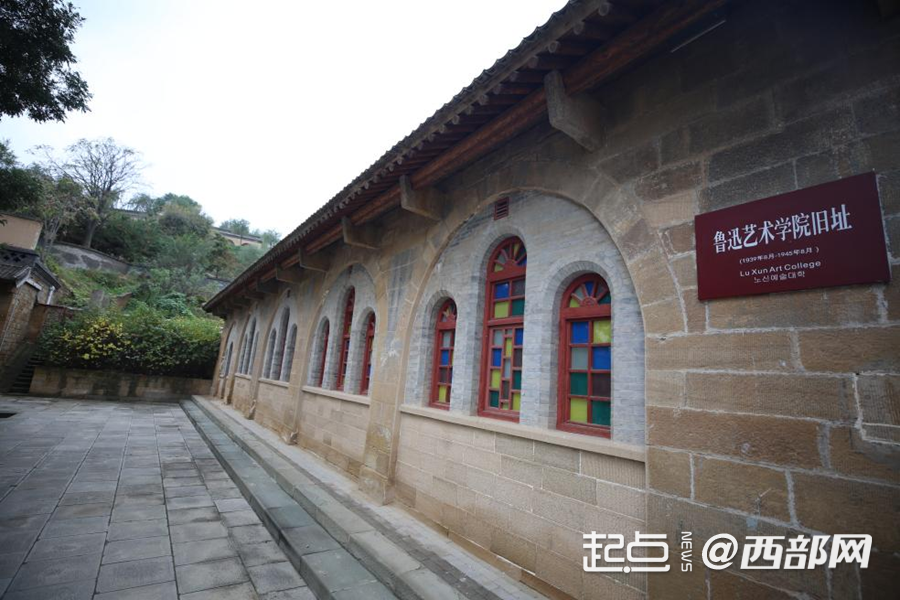

1938年4月10日,以鲁迅命名的“鲁迅艺术学院”在战火硝烟中诞生,成为中国共产党在延安时期创办的第一所培养抗日文艺工作者和党的文艺干部的高等学府。1940年更名“鲁迅艺术文学院”后,这座窑洞里的学府如同燎原星火,用艺术的力量点燃了民族救亡的激情。

党中央在延安期间,“鲁艺”师生用露天的教室、以黄土地为画布,打破了学院教学模式的时间与空间限制。他们深入乡村生活,用“口头述唱”传递革命信念,以“歌舞表演”凝聚群众力量,更通过“民俗活动”将美育融入百姓日常。

延安鲁艺文化中心宣教部讲解员刘博介绍,延安“鲁艺”以民间文化为媒介,描绘出中国现代文艺的新版图,使中国的新文艺在本民族文化土壤中生长发育并走向成熟,促成了人民文艺的建构,为新中国的美育事业奠定了基础,其民间美育探索和实践至今仍有启迪意义。

调研采风团漫步在延安文艺纪念馆与鲁艺旧址,仿佛踏入时空交错的隧道,他们边走边看,边拍摄边感悟。冼星海使用过的指挥棒在展柜中泛着微光,露天教室的泥坯墙上仍留有当年学员排练的痕迹,茅盾、艾青等艺术家使用过的教具与穆青、贺敬之的手稿无声诉说着创作故事。在乐谱手稿旁,参观者轻声哼唱,让当年澎湃昂扬的旋律再次回响。

鲁艺师生们在鲁艺教学楼前的合影(资料图)

在延安文艺纪念馆门前的大地上,铭刻着中国人民大学、中央美术学院、中央戏剧学院等三十多所高校和文艺院团的名称。1945年底,“鲁艺”迁往东北、华北等地,星火燎原的学术火种,也共同勾勒出鲁艺精神传播的壮阔版图——这些高校院团都赓续着鲁艺的红色血脉。延安大学鲁艺学院作为鲁艺薪火的传承者之一,在新时代通过课程教学、实践培养与价值引领的有机融合,推动这一精神的传承与发展。

“如果说,在革命战争年代,鲁艺精神的价值在于‘救亡图存’和‘文艺为政治服务’,那么在新时代,其价值则更多地体现在为中华民族的‘伟大复兴’提供精神坐标。”延安大学鲁迅艺术学院院长李延俊说,从延安鲁艺至今,“变”的是创作的主题、题材与表现形式,“不变”的是“艺术为人民”的初心与反映时代、扎根生活的现实主义精神。“延安大学鲁艺学院在人才培养过程中,使青年学子在真实生活中切身感受到时代脉搏与人民需求,从而深刻理解到‘深入生活、扎根人民’是艺术工作者的根本意识与使命所在。”

调研采风团成员在延安文艺纪念馆调研采风。

在纪念馆外的黄土广场上,两位青年博主正架起设备录制vlog。“通过讲解我逐渐认识到,在当年资源极其匮乏的环境下,艺术家们竟能创作出如此惊人的作品,这令我无比敬佩。”旅游博主“沁喜合游记”王芃说,她将继续聚焦文化旅游领域,用镜头记录好延安的文艺故事与历史,真诚地传递延安精神。

旅游博主“布鲁环游记(自驾版)”谢铠聪也深有感触,“在抗战年代,文艺工作者用作品呈现家国情怀,激励了一代人为新中国奉献青春热血。作为新时代的新媒体工作者,更应当学习先辈们吃苦耐劳的革命精神,积极参与文化建设,创作优质的作品。”

“鲁艺”旧址

“延安是革命圣地,在这里能切身感受到历史的脉搏,能切身体会到当时那段实事求是、艰苦奋斗的精神。它不只是一种地理上的坐标,更是一种精神上的灯塔。“阳光报社全媒体记者王义卓是第一次来到延安,通过这几天的实地调研采风,让他收获颇多,更能直观地感受到红色革命力量。

起点新闻记者 刘望 杜鹏 陈嘉欣 惠璇璇 宋洋 贺桐 张思睿

审核 魏诠 贾存真 李卓然