洛南发现60万年前人类活动遗迹 发掘300m²出土12000余件石器

来源:西部网-陕西新闻网 2022-03-15 15:46

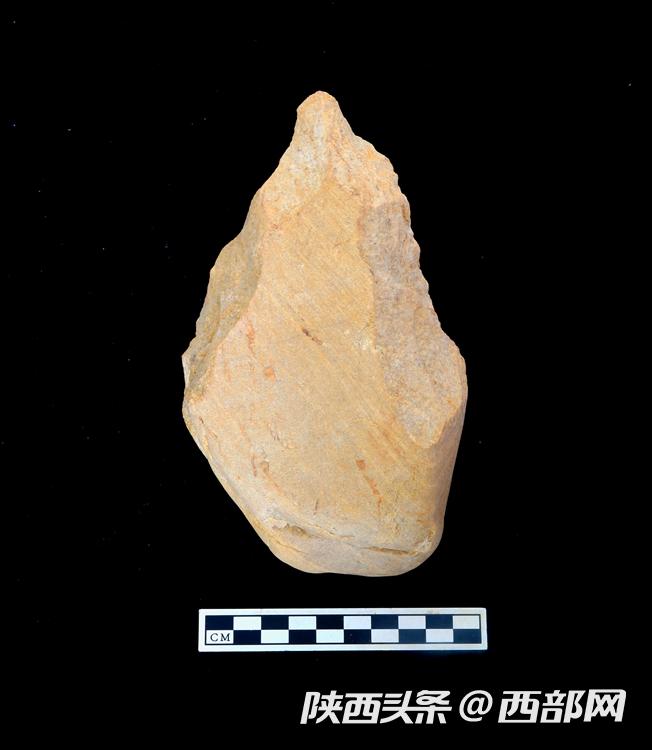

阿舍利文化代表性器物——手镐型石斧

西部网讯(记者 田珂 敬泽昊)3月15日,记者从陕西省考古研究院了解到,由该院和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、南京大学地理与海洋科学学院、商洛市博物馆(商洛市考古队)、洛南县博物馆等单位联合进行的夜塬遗址考古,在500平方米的发掘面积内,一年时间内累计出土了各类石器12000余件。

这些石器包括石核、石片、工具、断块和碎屑等,其中工具又分为刮削器、尖状器、砍砸器、手斧、手镐、石球等器型。通过对地层堆积特点和石制品特征的观察,考古工作者初步认为人类在夜塬遗址活动的时间不晚于距今约60万前,从距今约25万年前后开始进入繁盛期,并一直延续至距今约7万年前后,在此期间,古人类留下了比较丰富的阿舍利文化类型的石器工具。

夜塬遗址发掘现场

所谓阿舍利文化,是旧石器文化中的一个阶段,距今170万年至20万年间,因最早发现于法国亚眠市郊的圣阿舍尔而得名。它的一个集中体现就是左右对称的石器和多类型组合,例如手斧、手镐、薄刃斧、砍砸器、大型石刀等,制作并使用这些石器,也是人类进步,生产力提升的体现。而夜塬遗址所处的洛南盆地,是目前中国旧石器时代遗址分布最密集、出土石制品最多的地区之一,在世界旧石器遗址中占据重要地位,被认为是东亚地区阿舍利文化类型石器最集中、最丰富的发现地。所以,这些石器不仅为研究旧石器时代东西方人类文化交流具有重要的意义,还完整揭露了洛南盆地第二级阶地部位的地层堆积,这对研究洛南盆地早期人类在盆地生活的最早年代、遗址年代序列以及不同时期古人类的石器技术、生存活动强度与环境变迁之间的关系等提供了难得的基础资料。

夜塬遗址是目前洛南盆地发掘地层深度最大的旧石器时代遗址。目前,遗址出土的石制品、地层年代、古环境背景等相关样品的研究正在进行之中,考古工作者也相信通过这次发掘,必将对进一步深化洛南盆地乃至整个大秦岭腹地旧石器遗址的多学科研究发挥更大的作用。