【医心向党 百年百人(第8期)】张建军:耄耋之年仍坚持每天出诊

来源:西部网-陕西新闻网 2021-05-10 10:22

编者按:今年是中国共产党建党100周年,为全方位展示建党百年来广大卫生健康工作者听党指挥跟党走,努力为三秦百姓健康奋斗的生动实践和光辉历程,陕西省卫生健康委、“学习强国”陕西学习平台、西部网、陕西头条联合推出“医心向党 百年百人”大型主题全媒体宣传报道,讲述他们在疾病救治、公共卫生、医学科研等卫生健康领域各条战线坚守初心、践行使命的生动事迹、感人故事。

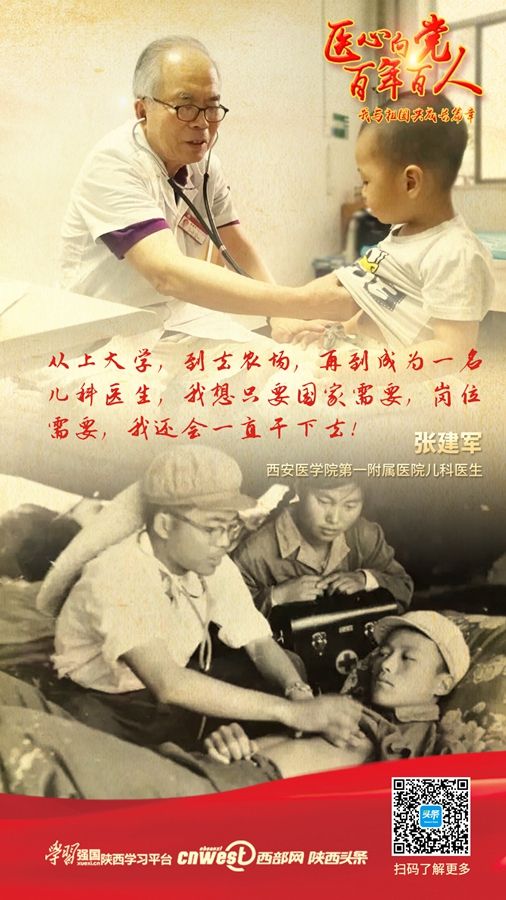

西部网讯(记者 李卓然)“从上大学,到去农场,到成为一名儿科医生,我的每一步都在时代的牵引下前行。我想只要国家需要,岗位需要,我还会一直干下去!”从23岁参加工作到现在,西安医学院第一附属医院儿科医生张建军已年近耄耋,但仍壮心不已,每天坚守在诊治患儿的第一线。

年轻时的张建军在农场为患者诊治。

扎根农场 一干就是20年

1959年,张建军参加高考,却未能被自己心仪的建筑学专业录取。因成绩优秀,当时西安医学院(现西安交通大学医学院)的领导专门找他谈话,建议他考虑当个医生,以后给老百姓看病。从此,张建军便踏上了从医之路。

张建军回忆说,大学五年,他一个月15块钱伙食费,国家给补贴11块钱,家里基本不花钱。“是党培养了我,国家培养了我!”谈话中,张建军反复强调这句话。

西安医学院第一附属医院儿科医生张建军。

大学毕业,张建军被分配去了位于大荔县的陕西农建师14师144团卫生队。“1964年8月22日去,1984年8月22日离开农场,20年,一天不多,一天不少。”回忆起农场的工作生活,张建军打开了话匣子。

张建军介绍,刚去时卫生队的条件很差,只有三个医生和几个经过简单培训就上岗的卫生员,也没有病床,他给3000多名农场员工及家属看些日常病。后来农场扩大到1万余人,卫生队条件也在不断改善,等他离开时,已经建成一座小医院,X光机、A超、常规生化检查都有,医护人员达到30多人,除了满足农场员工看病需求外,也方便了附近老百姓看医问诊。

张建军说,在农场因为人手不足,什么病都要看,产妇生孩子都得上。“当时为一个胎儿臀位的产妇接生,我自己没有经验,也只能硬着头皮上,和同事们一边看书学、一边操作,最终产妇成功分娩,母子平安。”

张建军表示,那时国家穷,但对医疗还是很重视。在有限的资源下,对霍乱、鼠疫、乙脑、小儿麻痹这些传染病、多发病尤其重视。“通过开展爱国卫生运动、预防接种等多种方式,特别是自主研发小儿麻痹防疫针,最终消灭了这些当年的多发病、传染病。”

张建军在医院为患儿诊治。

我在变老 医院在变好

1984年,张建军经过一年多儿科学习进修后,被调动到西安医学院第一附属医院(原军工三院)工作,成为了一名儿科医生。

“那时刚好儿科缺人,后来越干越喜欢。每天面对小孩子,我自己的心态也越来越年轻。”张建军笑着说,刚去时医院规模很小,儿科只有9个大夫,30多张床位。

张建军为患儿诊治。

张建军说,当时住院很便宜,住院费一天4毛钱,挂号费1毛钱,复诊挂号才5分钱。“儿科患儿住院先预交10块钱,往往出院时才花8块多钱。而且医院服务很好,给每个孩子每天提供10块干净尿布,脏了护士还会专门回收再换成干净的。”

那段时间,有一段抢救经历让张建军印象深刻。有一天早晨张建军去查房,刚好遇到一个患有肺炎的孩子突发呼吸心跳停止,他和护士赶紧施救,“心肺复苏、注射肾上腺素,终于把孩子抢救过来了。”

1986年,张建军成了医院儿科主任。在医院30多年时间,他见证了医院儿科从9个医生,到现在62人的医护团队;也见证了医院从部队医院成为一所三甲教学医院。2000年新门诊楼启用,2004年新住院楼启用,医院患者越来越多了,医护人员也越来越多,医院的医教研都踏上快车道……“这个感觉真是很好,我在变老,医院在变好!”张建军说。

张建军为患儿听诊。

只要需要 我就会一直干

2001年,张建军退休,而他却从未离开工作岗位一天,办完退休手续,他又被返聘上岗。

2013年,已经72岁的张建军琢磨着,有了更多的年轻医生,是不是该退休了,恰逢医院托管西郊纺织医院,科室韩主任找他谈话,能否去分院工作,张建军很爽快地答应了。

眼下,已近耄耋之年的张建军,每天早晨8点准时乘车到西纺医院上班,下午6点钟返回医院家中。张建军说,他难以忘记党和国家对他的培养。

“活到老,学到老!活到老,干到老!党和国家培养了我,现在二胎政策放开,儿科医生缺口进一步加大,只要需要,我就会一直干。”张建军说。