陕牌“土特产” 加速闯市场

来源:陕西日报 2025-04-21 08:17

4月14日,农业专家在绥德县崔家湾镇查看红薯苗生长情况。 记者 马腾摄

绥德红薯“腾飞”

4月14日,晴空万里,暖阳倾洒。绥德县崔家湾镇的广袤田野上,农民或弯腰翻整土地,或仔细挑选种苗,为栽植红薯做准备。

崔家湾镇是绥德县沙地红薯的核心产区,拥有得天独厚的自然资源。“这里的沙地透气性好,昼夜温差适宜,为红薯生长提供了理想条件。”崔家湾镇党委书记郑宝红说,“我们今年将继续推进红薯品种优化、种植技术提升和病虫害防治工作,努力打造8500亩集中连片标准化红薯基地,力争使崔家湾镇的红薯产值超过1.2亿元。”

绥德的红薯产业发展并非一帆风顺。过去,传统品种产量低、品质不佳,农民辛勤劳作却收益微薄。这严重挫伤了他们的种植热情。许多农民不得不放弃种植红薯,转而种植玉米等其他作物。陕西甘薯体系岗位专家、陕西绿源生态农业开发有限公司董事长刘治国回忆起2016年以前的情景感慨良多:“那时候,崔家湾的红薯亩产不足800斤,收购价每斤不到1元,农民付出多回报少。”

为了促进红薯产业发展,刘治国多方奔走,积极与西北农林科技大学、宝鸡市农业科学研究院的专家合作,开展了一系列技术试验,探索出“高剪苗平栽”等8项关键技术。经过10年的科技攻关,当地培育出口感好、抗病性强的“绥薯1号”红薯。该品种口感软硬适中、甜度黏度俱佳,受到群众的认可,并于2023年入选农业农村部中国薯类品种目录。

解决了品种和种植技术问题后,如何实现红薯增值、薯农增收,成为绥德县面临的新挑战。为此,绥德县大胆创新,探索出“党建+红薯+科技+销售”的产业模式。县里搭建起“绥薯1号”五重防伪溯源系统,消费者动动手指,就能精准掌握红薯的产地信息、生长过程,提升了“绥薯1号”的市场认可度与附加值;线上,直播带货、电商平台多点开花,扩大了红薯的销售渠道。“绥薯1号”凭借独特品质与创新营销成功“逆袭”,最高单价达每公斤36元,给绥德的农民带来了实实在在的收益。

绥德县还积极实施品牌战略,注册了“蒸薯福”等商标,通过品牌化运营进一步提升“绥薯1号”的知名度和市场竞争力。连续5届的“红薯大王”擂台赛,已成为当地的一项盛事,每年吸引游客超10万人次,不仅推动了红薯产业发展,还为乡村旅游注入了新活力。

在产品深加工方面,绥德县深挖红薯潜力,研发出红薯茶等高附加值产品,有效延伸产业链条。

2024年,绥德县红薯种植面积突破5万亩,8个乡镇1万余户农户参与种植,年产量达10万吨,年综合收益突破4亿元。

“下一步,我们将研发‘绥薯2号’,建设智慧育苗基地,将年供苗能力提升至1200万株,还计划建设红薯交易市场,构建覆盖榆林南六县的产供销网络。”绥德县农业农村局局长张春胜表示,该县将继续深化创新链、产业链、价值链、利益链“四链融合”,让小红薯成为乡村振兴大产业。(记者 马腾 通讯员 刘涛)

4月11日,正兴公司的工人将黄花菜从“加工仓”装车运往位于广东的中转仓。 通讯员 谭晨晖摄

石泉黄花菜“出海”

4月11日,在位于石泉经开区的安康正兴有机绿色食品股份有限公司(以下简称“正兴公司”),工人正将黄花菜装箱。14天后,1571箱黄花菜将抵达印度尼西亚。

从庭院走向产业

石泉县的黄花菜种植历史绵延千年,但由于农户多在自家庭院种植,产业一直没有做大。10多年前,在外闯荡多年的王金兰怀揣对家乡的眷恋,返乡成立了正兴公司,从事黄花菜种植加工。

彼时,群众对扩大黄花菜种植面积有顾虑,不是很积极。王金兰就挨家挨户做工作:“种黄花菜效益好,每亩收益保底有2000元。”最终,通过“公司+基地+合作社+农户”模式,石泉形成了万亩黄花菜产业带。

与此同时,石泉县委、县政府精准施策,为正兴公司提供全链条扶持,破解融资、用工、物流、水电等难题,助推全县黄花菜产业做大做强、破壁出圈。如今,3万余亩黄花菜分布在汉江两岸,丰产期户均收益超8000元。

科技赋能产业升级

随着黄花菜种植规模不断扩大和市场需求日益增长,传统加工方式的弊端逐渐显现:烘晒时间长、劳动强度大、技术要求高……2017年,黄花菜成熟期恰逢多雨季节,鲜菜霉变的情况时有发生。这让王金兰心急如焚,也让她意识到传统晾晒工艺已无法满足产业发展需求。

于是,正兴公司与陕西师范大学食品学院和西北农林科技大学展开产学研合作,联合建成省级专家工作站。研发团队接连攻克了鲜黄花菜保鲜储存等4项技术难题,获得3项发明专利和3项实用新型专利。清水黄花菜、黄花菜菌汤包等系列新品相继问世,为产业发展注入活力。

同时,石泉县科技特派员带着“保鲜秘方”走进乡村。农户按照科技特派员提供的精准配方,将黄花菜放入瓷缸腌制,进行保鲜后,再交给企业加工,有效保证了黄花菜的品质和口感。

跨境出海觅新机

“一带一路”倡议的东风为正兴公司带来新机遇。正兴公司敏锐地捕捉到有机绿色食品市场机遇,决定开拓东南亚市场。

为破解跨境物流困局,正兴公司精心制定“多仓联动”策略。在国内,位于石泉富硒食品产业园的正兴公司加工仓内,特级黄花菜经过精深加工变成即食产品;在国外,正兴公司建立海外仓,采用“前置备货+快速配送”模式,通过跨境运输通道,将产品跨境运输周期缩短近半,物流效率显著提高。

2023年,正兴公司投资200万美元在印度尼西亚雅加达建成第一个海外仓。该仓容积5000立方米,仓储量达1000吨。

海外仓投用以来,正兴公司累计出口农副产品8000吨,出口创汇6000万美元。如今,正兴公司通过“公司+基地+合作社+农户”的紧密联结机制,带动石泉县及旬阳市群众种植黄花菜3万余亩,将上万户农户嵌入产业链。

2022年,正兴公司被农业农村部认定为农业国际贸易高质量发展基地,实现了安康地区农业国贸基地零的突破。

“我们将加速建设集冷藏仓储、物流、展销、通关等服务于一体的省级公共海外仓服务平台,让富硒食品直通全球餐桌。”4月10日,王金兰指着即将启程远航的集装箱说。(通讯员 孟少猛 谭晨晖)

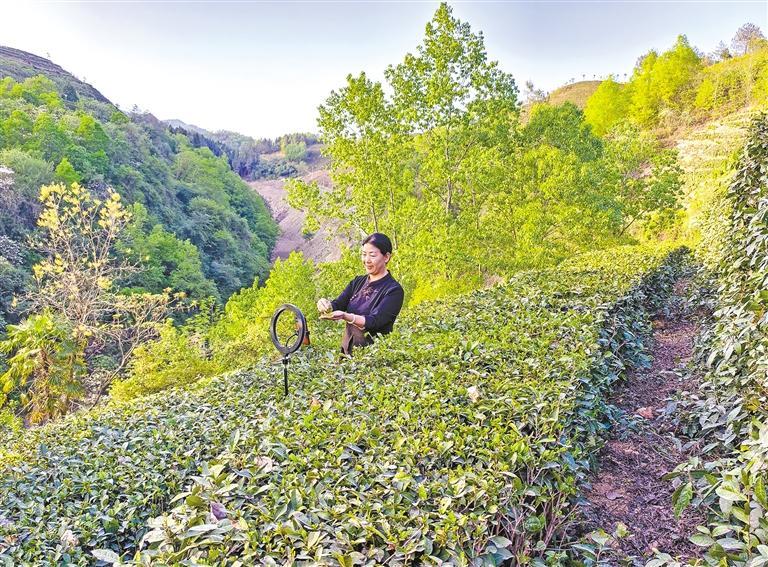

4月10日,曾菊芳在茶园直播。

勉县茶叶“上新”

4月10日,勉县定军山下,当清晨的阳光掠过山脊,陕西省域茗生态农业发展有限公司负责人曾菊芳在自家茶园架起直播设备。“家人们,请看,这是刚采摘的茶芽。”随着镜头转动,2000余名网友在线观看了采茶过程。

“直播不仅带来销量的提升,还让勉县的茶叶走进了全国消费者的视野。”曾菊芳介绍,公司通过改进生产工艺、研发新品等,带动周边300多户茶农实现稳定增收。

作为陕南茶叶的核心产区,勉县立足生态禀赋,通过政策扶持、科技引领、品牌塑造等举措,将20.4万亩茶园打造成乡村振兴的“绿色引擎”,年产茶叶1.17万吨,年产值16.2亿元。

“2024年,勉县投入专项资金520万元,支持6家茶企提升改造厂房、生产线等。”勉县茶叶产业技术推广中心副主任袁冲波介绍,通过“科技+生态”双轮驱动,全县茶叶清洁化加工技术覆盖面提升至60%左右,建成市级生态茶园25个,培育生态高效茶园2.3万亩。

勉县还构建起“区域公用品牌+企业自主品牌”矩阵体系,注册“沔水春”区域公用品牌,培育“琼熙”“汉唐”“域茗”等30余个企业品牌,其中“琼熙”品牌价值达5.8亿元。通过组织企业参加展销会、博览会,举办茶事活动等,勉县的茶产品不仅畅销国内市场,还远销巴基斯坦等国际市场。

4月8日,在位于漆树坝镇的茶王山上,万亩茶园与星空民宿相映成趣。清明假期,唐亚萍经营的民宿生意火爆。“房间半个月前就预订一空,不仅带来餐饮、住宿营业额的增长,还促进了周边茶企销售。”唐亚萍说。

这种“以茶带旅、以旅兴茶”的融合发展模式,已在全县多点开花。依托生态茶园和茶文化底蕴,勉县打造了漆树坝茶王山、小河庙茅坡山、汉上锦茗园、域茗生态茶山等茶旅融合示范园,开发茶山民宿、采茶制茶体验、茶文化研学等业态,年接待游客超5万人次。

“绿叶”变“金叶”的背后,是勉县践行“三茶统筹”的生动实践。如今,茶叶产值占全县农业总产值比重达31%,1万余户茶农端起“生态碗”,吃上了“产业饭”。(通讯员 陈林文/图)