三意社“掌门人”侯红琴:做“守正创新”秦腔人

来源:西安新闻网 2022-06-15 11:43

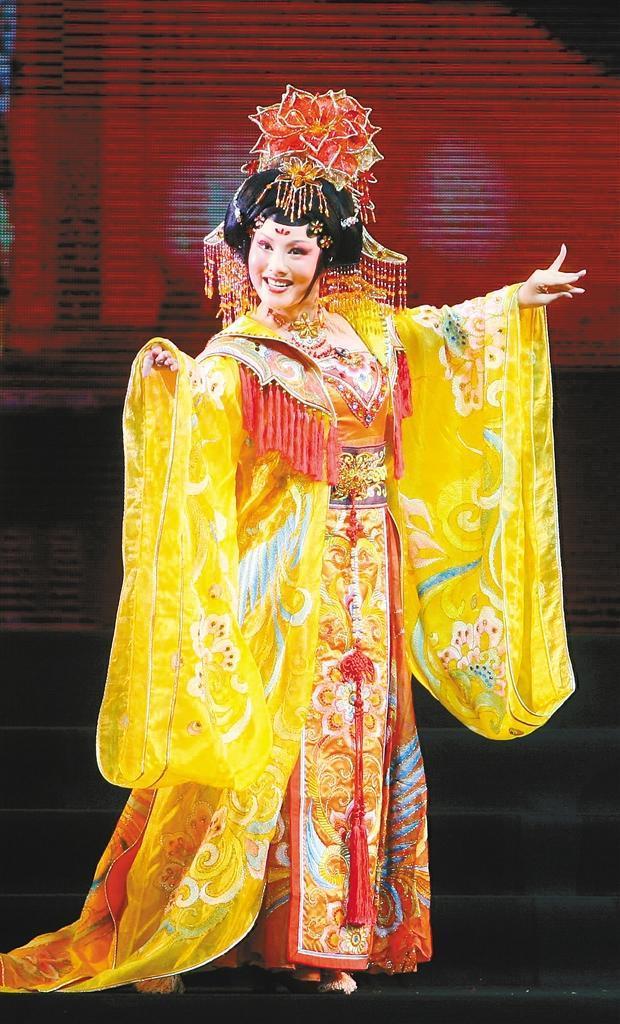

侯红琴 西安报业全媒体记者 尚洪涛 摄

生长在美丽的戏剧之乡周至,侯红琴从小就被萦绕身边的戏曲气氛所感染,在父亲的支持下,她于1984年如愿考上了周至戏校,一年后,考上西安市艺术学校,由此开启了自己的秦腔生涯。从正式踏入戏门至今,侯红琴与秦腔舞台相伴相随了近40载,从“戏曲小丫”,到中国戏剧梅花奖得主,再到百年三意社的“掌门人”,侯红琴说,在自己的人生中,秦腔早已融入血脉,“我把自己完全交给了秦腔戏曲,秦腔也让我收获了最宝贵的人生财富”。

1987年,还在上学的侯红琴被省戏曲春节晚会选中,第一次亮相荧屏,“一曲《三娘教子》唱罢,似乎一夜间就成了十里八乡的名人。”侯红琴感慨,自己的秦腔艺术之路上,每一步都走得幸运而踏实,在幸遇恩师——著名秦腔表演艺术家肖玉玲后,肖玉玲为侯红琴亲自教授了《苏三起解》《表花》《探窑》等传统经典折子戏,“肖老师不仅教会了我如何唱戏,更重要的是教会了我如何做人”。1991年,侯红琴与西安市艺校20多个成绩优异的同学一同被分配到了西安三意社,刚进三意社,就排演了《法门寺》《玉堂春》《三娘教子》《狸猫换太子》,以及《少帝轶事》《曲江情》等戏,让大家在“实战”中得到精进与锤炼。

1997年,在时任团长樊允哲先生的倡导下,三意社推出青春版《火焰驹》,侯红琴在剧中饰演女主角黄桂英。与生俱来的天赋,加上长久的学习与积淀,让侯红琴的表演在黄桂英身上完全爆发——她对人物的塑造合乎规范、合乎章法,而且感情到位,精神到位,演出了黄桂英的内在气质和思想个性。其举手投足、撩衣拂袖,甚或摇头、掩面、左顾右盼,都是那样的巧妙、自如、优雅脱俗,令人恍觉黄桂英这个艺术形象就像现实生活中的人物,以至于后来,很多戏迷见了侯红琴就说:“黄桂英来了!”

戏曲的唱,是“四功”之首。侯红琴的唱腔不仅学习继承了秦腔传统唱腔的风味,而且唱得轻松流畅,自然优美,赋予了秦腔传统唱腔以时代感。当年的青春版《火焰驹》排出后,常在西北各地公演,被中央电视台戏曲频道全本直播,并作为陕西优秀剧目进京献礼演出。也正是这部成为三意社“看家戏”的作品,让侯红琴一举夺得了第十七届中国戏剧“梅花奖”。

“传统历史文化艺术,是我们的根,是我们的魂,我们应该珍惜时代赋予我们的使命,用心用情创作更多的文艺佳作,扎根人民,服务人民。”侯红琴说,这是自己踏入秦腔事业时的初心,也是自己这几十年来,一直遵循的艺术原则。

在文化体制改革的大潮中,百年三意社迎来新生机,融入西安演艺集团大家庭。这些年,侯红琴的身份,也从单纯的演员,转化为三意社的“掌门人”。在上级主管部门的领导和支持下,三意社自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,先后复排《周仁》《母子恨》等经典名作,创排大型秦腔新编历史剧《司马迁》、秦腔新编历史剧《横渠先生》、秦腔抗疫剧《守护者》、红色现代戏《陕北往事》、原创眉户现代剧《山花》等一批优秀戏曲新作。

始终将人民牢记心间,侯红琴告诉记者,这些年,从酷暑到严寒,从山区到田间,三意社的惠民演出足迹遍布周至、榆林、礼泉、旬邑等地,惠及基层群众近50万人。艺术需要传承,这座百年剧社同样将舞台充分给予年轻人,“我们排演的新版《周仁》,让青年演员杨升娟一举摘得第三十届中国戏剧‘梅花奖’。这些年,三意社排的很多新戏大戏,也是年轻人挑梁,我们在台下当‘绿叶’伴唱,或者做其他工作。”侯红琴说。

在侯红琴看来,中国秦腔艺术节是秦腔人的盛会,更是热爱秦腔、关心秦腔的所有人的盛会,“第九届中国秦腔艺术节在我们家门口举办,三意社也精心准备了一台折子戏演出和保留剧目《玉堂春》,奉献给观众。传统艺术需要传承与赓续,我们也非常期待,在这届艺术节中,与人民大众交流,与业内同行切磋,共同找寻秦腔艺术贴合时代的发展路径,让更多年轻人走近和了解秦腔独有的艺术魅力,做‘守正创新’的秦腔人!”

西安报业全媒体记者 孙欢