“走读中国” 内蒙古行:触摸高质量发展的强劲脉搏

来源:环球网 2025-05-19 21:43

“当提到内蒙古,你的脑海里想象的是怎样的场景?”在2025“走读中国”国际媒体交流项目内蒙古行的启动仪式上,中国公共外交协会会长吴海龙抛下了这样一个问题。而在随后5日深入内蒙古自治区呼和浩特市与乌兰察布市的探索之旅中,各国媒体记者给出了他们的答案。

2025“走读中国”国际媒体交流项目内蒙古行启动仪式上中国公共外交协会会长吴海龙致辞

5月12日至16日,来自20个国家的媒体记者们踏上了2025“走读中国”国际媒体交流项目内蒙古行的探索旅程,相继走访了伊利现代智慧健康谷、内蒙古数据交易中心、呼和浩特国际雕塑馆、蒙草生态环境(集团)股份有限公司、敕勒川草原、察哈尔高新技术开发区、运达股份北方总部智能产业基地、乌兰哈达火山地质公园、察右前旗中国冷凉院士工作站、七苏木国际物流园区等地,全方位、深层次探寻内蒙古在数字农牧业、数字经济、清洁能源、对外贸易和文旅开发等领域的高质量发展之路,一幅中国式现代化的壮美图景徐徐展开。

2025“走读中国”国际媒体交流项目媒体团共同吟唱《敕勒歌》

产业新篇,智启未来

内蒙古,这片广袤的土地,传统与现代交织,资源禀赋与创新动能相得益彰,处处彰显着生机与活力。呼和浩特位于北纬40°的国际黄金奶源带,是中国重要的乳业主产区。在这里,伊利液态奶全球智造标杆基地内的智能化生产线令人瞩目:从鲜奶预处理到无菌灌装,全流程无人化操作,每小时处理鲜奶达120吨,效率比传统工厂提升40%,彰显着现代乳业的磅礴力量。“伊利对于AI等新技术的应用极大地提高了其生产效率,而伊利也在拓展着它的国际蓝图,包括新西兰等太平洋国家。我希望在未来它将与更多国家建立合作伙伴关系,让全球的朋友们都能品尝内蒙古的牛奶。”斐济广播公司记者尼基尔·库马尔分享道。

伊利现代智慧健康谷内,码垛机器人正在工作

同样位于北纬40°黄金产业带的乌兰察布,也拥有着优质农业种植资源。这里的农产品以绿色、有机的特性而闻名。在察右前旗植物工厂草莓基地的车间内,4列8层布局的8640株草莓植株在LED光源与精准环控系统下垂直生长,实现了零污染零排放高收益。在亚洲最大的单体智能温室——宏福现代农业产业园,记者们也同样领略了智慧种植的魅力:RO水处理系统确保灌溉水质的纯净,传感器网络精准调控温湿度,熊蜂授粉与生物防治技术取代化学药剂……这些无菌化车间内的智能化管控系统实现了优质草莓与番茄的高产和高效种植。蒙古新闻网记者伊苏·图布辛感慨:“蒙古的野生草莓仅在夏季短暂出现,这里的智能化种植技术完全颠覆了我的认知,期待能引进这项技术。”

察右前旗植物工厂草莓基地车间内

在乌兰察布市的中国冷凉院士工作站,冷凉蔬菜试验田与温室蔬菜育种大棚竞相绽放生机。这里成功收集并培育了240多个野生蔬菜与药材品种,将珍贵的野生基因融入大田生产,为冷凉蔬菜产业注入强劲发展动力。更令人称奇的是,这片试验田拥有一个"智慧大脑":借助太阳能板提供的清洁能源,土地中的芯片可实时监测作物的需水量,并将数据即时传输至指挥系统。该系统会根据作物的具体需求精准调配灌溉用水,既充分满足作物的生长需求,又实现水资源的高效利用,为节水农业树立了典范。

温室蔬菜育种大棚内的自动灌溉设备

科技赋能产业升级,在智慧农业生产技术的扶持下,乌兰察布盛产的南瓜籽、葵花籽、玉米等特色农产品的加工产业及出口贸易也在蓬勃发展。同时,亚麻籽、油菜籽、燕麦、荞麦、肉类等进口加工产业也在稳步推进,形成了进出口落地加工产业集群集聚发展的良好态势。在薯都凯达食品有限公司,记者们目睹了马铃薯产业升级的壮丽景象。年产能达70万吨的生产线,将马铃薯转化为薯条等产品。在智慧农业和产业链升级的背景下,内蒙古的优质农产品大量出口欧美海外市场以及东南亚和中东地区。马来西亚国家新闻社高级记者吉硕库玛丽 苏斯达拉姆饶有兴致地表示:“或许马来西亚快餐店的薯条正来自这里。”

巴基斯坦《萨驰新闻》新闻调查组负责人赛义德·奥恩·穆罕默德了解马铃薯制作的塑料餐盒

在乌兰察布二连浩特国家物流枢纽园区,一列列中欧班列疾驰而过,为内蒙古联通国际贸易通道注入强劲动力。各国记者们亲眼见证了内蒙古特色产品搭乘中欧班列远销海外的壮丽图景。自2016年开行首趟中欧班列以来,乌兰察布已陆续开行中欧、中亚、中蒙、中老国际班列,如今常态化运行6条线路,通达俄罗斯、白俄罗斯、德国、老挝、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等7个国家、16个城市,初步构建起中欧班列中通道上的重要物流网络,成为国际贸易的关键节点。

七苏木国际物流园内,一批即将运往俄罗斯莫斯科的货物正在装载

所罗门群岛《所罗门星报》《岛屿太阳报》主编、自由撰稿人德里·奥索表示:“我很幸运能来到内蒙古,亲眼见证你们迄今取得的进步,见证中国在经济和贸易领域为全球崛起做出的贡献。全球的目光正在投向中国,全球的焦点也正在从美国向中国转变,这背后是中国工业创新精神的有力彰显。中国人民凭借独特的智慧和经验,向世界展示着卓越的工作理念和战略思维,已然成为技术、经济发展得到引领者,为全球共同繁荣贡献着关键力量。中国在高新技术、农业科技等领域的成就正在为世界带来福祉,这是中国为世界提供的奇迹。”

所罗门群岛《所罗门星报》《岛屿太阳报》主编、自由撰稿人德里·奥索参观乌兰察布·二连浩特国家物流枢纽园区

数字脉动,科技赋能

内蒙古的数字经济正在蓬勃兴起,成为推动地区经济高质量发展的强大新引擎。位于呼和浩特的内蒙古数据交易中心自2024年10月正式组建以来,已构建起覆盖通信、金融、交通等领域的多元产品矩阵,503款数据产品涵盖数据应用、数据API、数据报告等多种类型,为各行业提供了丰富的数据解决方案。菲律宾《商业镜报》记者迈克尔·韦斯利·卡巴贡感叹:“当前这里6.7万P的算力已经达到了世界顶尖水平,其在降低金融交易延迟、提升大宗数据传输可靠性方面的技术能力,正在重塑资本市场的效率边界。这种变革不仅提升了市场运行效率,还可能深刻影响国际投资流向与风险管理模式,为全球金融市场带来新的机遇。”

柬埔寨记者伊阿·陈达·汉特参观内蒙古数据交易中心

同样令人瞩目的还有位于乌兰察布的察哈尔高新技术开发区,这里以震撼的数据彰显了其实力。开发区已经成功落地了16个重大数据项目,部署了44万台服务器,支撑起5.8万P的算力系统,为华为、阿里等顶尖企业的超大规模模型训练和推理业务提供了强大的计算支持。在开发区内的乌兰察布(京蒙)人才科创园展厅,中小微科创企业的入驻版图正在徐徐展开,展现出一片生机勃勃的创新景象。众多企业研发的产品中,阿富汗《喀布尔时报》总编尼克马尔被一款户外储能电源深深吸引,他感慨地说:“如果这样的先进设备能够进口到我们国家,将不仅在一定程度上缓解当地的电力短缺问题,还能为商业和市场增长提供宝贵的机会,推动我们国家的经济发展。”

阿富汗《喀布尔时报》总编尼克马尔(中)研究了解户外储能电源

数字经济的影响力还延伸到了文化传播领域。在和林格尔新区的云谷之境探索港,数字技术与传统文化相结合,为文化传播带来了全新的体验。记者们戴上高精度体感VR设备后,仿佛穿越时空,沉浸式地体验了《大唐穿越记》的历史长卷。巴基斯坦“萨驰新闻”新闻调查组负责人赛义德奥恩穆罕默德在体验后兴奋地表示:“这是我第一次佩戴VR眼镜,感觉非常震撼。这种技术让历史变得栩栩如生,我会推荐我的同事们来体验这种全新的文化传播方式。”数字技术不仅在经济领域发挥着重要作用,也在文化领域展现出巨大的潜力,为传统产业的转型升级提供了新的思路和方法。

巴基斯坦“萨驰新闻”新闻调查组负责人赛义德 奥恩 穆罕默德佩戴VR设备体验互动场景

绿色奇迹,生态共荣

内蒙古的绿色转型是经济发展与生态保护协同推进的典范,在诸多领域展现了其独特魅力与显著成效。乌兰哈达火山地质公园,这座世界罕见的“火山博物馆”,不仅带动了旅游收益,还为当地农牧民创造了众多收入来源与就业岗位,成为旅游发展与生态保护双赢的典范。2025“走读中国”国际媒体交流项目媒体团到访此地,外国记者们对“太空+火山”的创意赞叹不已,同时提出诸多问题,如中国扩大免签政策后外国游客是否增加、淡旺季收入情况以及旅游发展中的环保措施等。巴基斯坦《俾路支日报》记者哈西布·乌拉·拉赫曼在其报道中指出,乌兰察布的实践证明旅游业可以提升自然遗产与环境的价值,不必以牺牲它们为代价。

乌兰哈达火山航拍图

2025“走读中国”国际媒体交流项目媒体团打卡乌兰哈达火山

在经济发展与生态保护协同共进的道路上,内蒙古的新能源发展同样令人瞩目。在运达股份北方总部智能产业基地的大型风电装备,各国记者见证了内蒙古实现从“能源粮仓”向“绿能引擎”的跨越。截至2024年底,内蒙古新能源装机容量突破1.35亿千瓦,历史性超越火电装机,成为中国新能源发展的前沿标杆。乌兰察布的“气候加科技”发展模式引发了斐济广播公司记者尼基尔·库马尔的共鸣,他认为这种模式若能引入南太平洋地区,将为当地应对海平面上升威胁带来改变。同样,《瑙鲁媒体》记者伯纳德特·德珀杜表示,“中国在经济发展与生态保护协同推进方面的实践,为小国破解能源困境提供了参照。”

各国记者参观运达股份北方总部智能产业基地

,时长00:05

2025“走读中国”国际媒体交流项目媒体团与巨型风叶合影

“土壤是生命,土壤给予我们生命。内蒙古把荒芜之地变为绿洲,使其适宜农业发展,为全世界树立了重要典范。”土耳其《光明报》记者厄兹居尔·阿尔滕巴什夸赞道。在生态修复方面,内蒙古同样展现出了强大的力量,层出不穷的治沙黑科技正让荒漠变绿洲。种子绳是一种新型播种方式,混合种子包、微生物菌肥、保水剂等编织进可降解的纸绳里,利用人工智能作业平台搭载种子绳播种机器人作业,满足大规模、可持续、精准防沙治沙的需求。

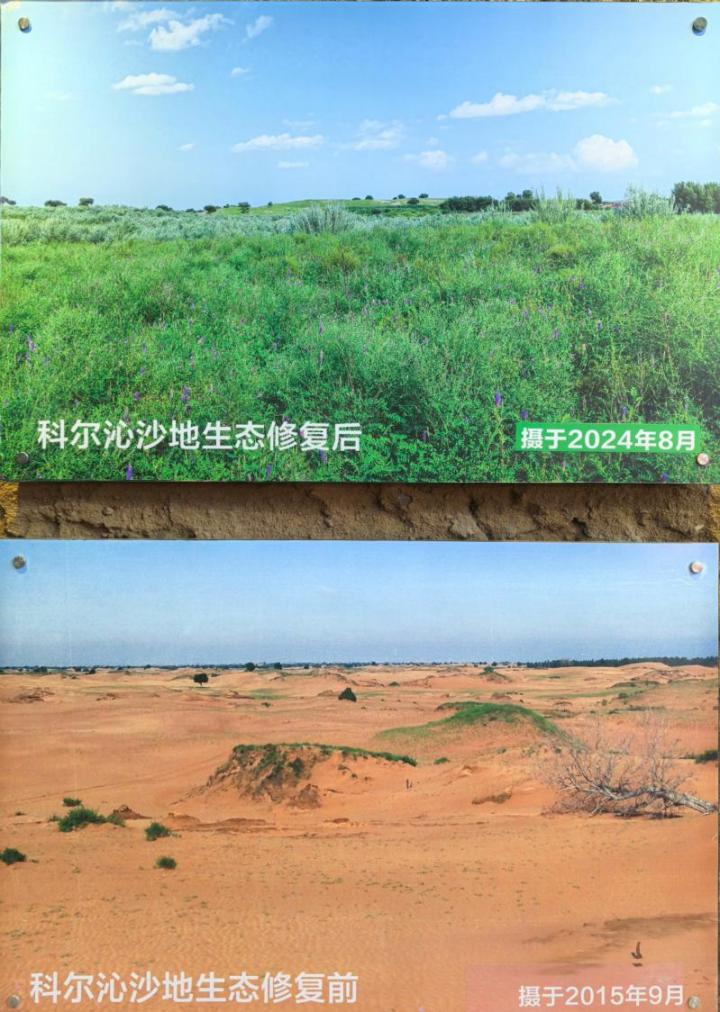

科尔沁沙地生态修复对比图

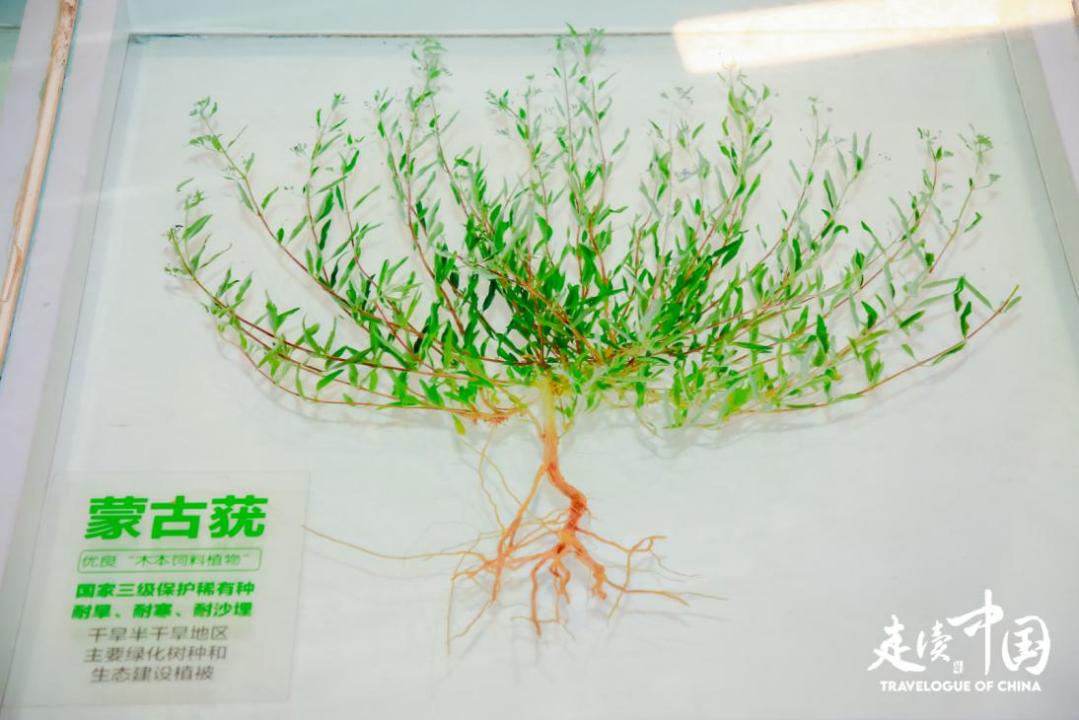

在蒙草生态修复基地,干旱半干旱地区的种质资源“基因库”展示了“种子方舟”的力量。6.5万份种质资源,17万份标本,165万份土壤,马来西亚《星洲日报》助理新闻主任许俊杰称自己在蒙草被狠狠“种草”了,他说:“我所知道的很多地方的种子库,它们大多收集保存的是粮食,而这里储存着的却是对生态环境至关重要的草种,甚至连杂草的种子都被收集了。你们在做着很伟大的工程,你们在谱写着让人类以后活下去的‘生命方程式’。”

瓦努阿图广播电视公司记者米卡·艾博参观蒙草·草博园

蒙草·草博园内保存的草种标本

在中国冷凉蔬菜院士工作站,外国记者对农田的节水技术与生态防治实践尤为关注,更让各国记者瞠目结舌的是该工作站独创研发的环境友好型的“可饮用农药”。该种生物蛋白农药杀虫剂在保证高杀虫率的同时,对人体无毒无害,为农业生产与生态环境保驾护航。伊朗《德黑兰时报》国际部记者沙罗克·赛义在其报道中写道:“中国特别注重采用有机方式种植作物,我们今天甚至看到这里的负责人展示并饮用了一种对人体无害的农药,这为世界各国树立了典范。”

各国记者共饮“农药”,为科学进步干杯

2025“走读中国”国际媒体交流项目内蒙古行圆满收官,但这场探索之旅所带来的思考与启示仍在延续。“我想象中的内蒙古是一个由沙漠、山脉组成的,并不发达的地方,但我非常庆幸我来到这里并亲眼见证了它的发展。这趟行程改变了我对内蒙古的所有想法,这里提供着许多机会,这些机会不仅造福中国,更将造福世界。”阿富汗《喀布尔时报》总编尼克马尔表示。

“这是我第二次来到内蒙古,第一次是在2018年。在过去的七年间,我感受到了内蒙古发展的巨大差异,速度之快、变化之大。所以我常对我的同事们说,如果你想读懂中国,你就要来到中国;如果你仅从西方媒体获得资讯,那你永远不会理解中国。”土耳其《光明报》记者厄兹居尔·阿尔滕巴什深情分享。通过外国记者们多元的视角和深刻的洞察,世界看到了一个真实、立体、全面的内蒙古,也看到了中国在经济发展、科技创新、生态保护和文化传承等多方面的不懈努力与卓越成就。

2025“走读中国”国际媒体交流项目内蒙古行合影

内蒙古,这片充满活力与希望的土地,正以开放的胸怀和创新的姿态,向世界展示着高质量发展的生动实践,为全球发展贡献着中国智慧和中国力量。未来,相信内蒙古将继续书写更多精彩篇章,而“走读中国”国际媒体交流项目也将继续搭建起中外交流的桥梁,增进世界对中国的了解与认知。