“土腔土调”何以声传久远 ——探访眉户戏的深扎与创演

来源:陕西日报 2025-09-02 08:35

8月17日,西安市鄠邑区蔡家坡村终南剧场,演员为当晚演出做准备(资料照片)。

8月17日,西安秦艺剧团演员表演眉户现代剧《金山银山》选段(资料照片)。

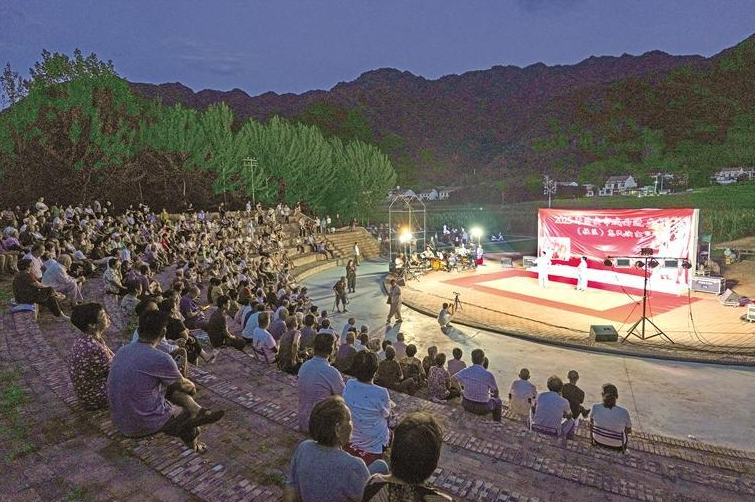

西安市鄠邑区蔡家坡村终南剧场演出现场(资料照片)。

焦瑞霞剧照。 受访者供图 本版照片除署名外均由记者 田芳昕摄

“蔡家坡要演一场眉户戏!”立秋刚过,这个消息便以西安市鄠邑区蔡家坡村为圆心,向周边村落传开,让乡党和戏迷们足足“馋”了快10天。

8月17日傍晚,还没等西安秦艺剧团的“阵仗”完全摆起来,戏迷们早已将目光投向蔡家坡村的终南剧场。

弦未动,腔未起,演员还在忙着化妆,舞台前已有不少观众。还有更多或急切或轻快的脚步,从田野间、村道上汇聚而来,奔向秦岭脚下这片被玉米地、葡萄园环抱的空场。

晚上7点半,一声锣响,戏开演了!

竹笛声如清泉乍涌,板胡呜咽,伴着梆子的清脆声响,动听的眉户唱腔婉转而起,在夜幕下四散开来。

台下的人们仰首凝神,纷纷沉醉,为戏文、唱腔里的痴怨爱恨,也为人世间的斗转星移。

板起弦动,声声入耳;腔出音落,百转千回。

这哪里是一台戏?

这分明是关中平原上最长情、最质朴的生命回响。

它长在土地上,更长在人心里

作为陕西主要的戏曲剧种之一,眉户戏,关中的老百姓少有不知。

“咱都是听着眉户戏长大的。”鄠邑区庞光镇化丰村村民崔会侠说。

省级非遗代表性传承人郭崇敏,“打娘胎里”就听弦听曲。

“我妈是唱眉户戏的。我在她肚子里的时候,就听她唱曲。小时候,我爸常抱着我坐在炕上弹三弦哼曲子……”每每说起自己和眉户戏的故事,郭崇敏的话匣子总是关不上。

郭崇敏童年记忆中的眉户戏,便是眉户戏最原始、最接地气的形态——清曲坐唱。不需要华丽的戏台和行头,三五知己,一方热炕或田间村头,随意围坐,便可开腔。三弦定音,板胡主调,节奏轻快的四页瓦在手中磕、撞、擦、弹,就生出了千变万化的曲调节奏。唱曲的艺人,一人即一台戏,唱念不绝中时而声线粗粝饰穷汉,时而捏嗓拔高扮娇娘。人物对答、喜怒争辩,全在唱曲人眉眼声调的转换间完成。

“有时候甚至都不需要有专门的乐器,碗筷菜碟敲起节奏,艺人就能唱上一段。”市级非遗代表性传承人杨蕊和郭崇敏师出同门,她说,“我这辈子,就爱了个眉户。”

采访中,郭崇敏和杨蕊给记者表演了眉户经典曲子《刺目劝学》的片段。

没有戏服灯光,更无丝弦开道,合作多年的两人只是眼神一对,戏就开始了——

郭崇敏双手各执一副四页瓦,双臂一振,竹板便在他手中撞击、磕擦,发出一阵清脆而繁复的节奏。杨蕊则用竹筷敲击瓷碟,精准地切入竹板的节奏缝隙。“数九寒冬天……”郭崇敏开腔,声线苍凉遒劲。“李亚仙呀珠泪洒胸前……”杨蕊接唱,嗓音清亮柔婉,眼波流转间,将刺目劝夫的刚烈与心痛刻画入微。

短短几分钟,两人换了十几种曲调,唱念交错间,将眉户戏的质朴与炽烈演绎得淋漓尽致。

“眉户戏之所以能叫人听‘迷糊’,就是因为它接地气,老百姓日子咋过,咱就咋唱。”郭崇敏说,眉户戏不是遥不可及的舞台艺术,它长在土地上,更长在人心里。

调调是以前的,戏可是新的

眉户戏深深扎根于三秦大地,是一部活在舞台上的“社会史”。

“眉户戏是咱陕西主要的传统戏曲剧种之一,由元明的北曲吸收眉县、户县一带的民歌俗曲发展而成,又被称作‘迷糊’‘曲子戏’‘弦子戏’,是国家级非物质文化遗产。它不仅在三秦大地广受群众喜爱,还在甘肃、山西、河南、新疆等地传唱不衰,甚至唱到了国家舞台,唱到了国外。”8月20日,西安市鄠邑区文化馆馆长程君宝介绍,从早期的清曲坐唱,到近代搬上舞台以戏剧形式演绎,眉户戏以极强的包容性和生命力,始终与时俱进,生生不息。

程君宝介绍,眉户戏的魅力,深植于其朴素的民间叙事之中。比如《张连卖布》劝人戒赌,《刺目劝学》劝人向学……这些剧目从不空谈大道理,而是寓教于乐,将忠孝节义、勤俭持家等最为朴素的民间智慧与道德价值融入鲜活的市井故事,唱进一代代人心里。

眉户戏在每一个时代节点都留下了属于自己的声音。延安时期,《十二把镰刀》的铿锵节奏支援生产、鼓舞人心;解放初期,《梁秋燕》唱响妇女解放、婚姻自主的先声;改革开放大幕拉开,以农村联产承包责任制为背景的《杏花村》等作品敏锐捕捉农村的新变化;改革开放后期,《迟开的玫瑰》深刻反思传统奉献精神与个人价值之间的矛盾,引发广泛社会讨论……

这种始终与时代同频、与人民共情的创作传统,赋予了眉户戏持久的生命力,使它从未停留在历史的舞台上,而是持续奔跑在时代的前沿。

西安秦艺剧团在蔡家坡村演的第一出戏就叫《金山银山》,内容便是围绕秦岭保护展开。

“调调是以前的,戏可是新的。这才能让人听不烦看不厌。”崔会侠听得饶有兴致。她说,眉户戏讲的都是老百姓身边的事。

与时俱进,对观众来说,戏有了新鲜劲儿,对演员来说,就是一直有戏唱、有饭吃。

“传统剧目虽然经典,但是受众越来越少。不创新,不推新戏,剧团的路太窄了。”西安秦艺剧团团长宋可为说,最近几年,剧团在区政府和文化馆的支持下,排了不少与现实生活紧密相关的新戏,收获了不少新戏迷。

薪火相传,何以相传

舞台上的热闹和政策的扶持,为眉户戏赢得了生存空间。但当锣鼓声歇,曲终人散,一个沉重的问题浮出水面:究竟该如何将眉户戏原汁原味地交给下一代?

程君宝说,20世纪80年代以前,当地眉户曲子艺人遍布100多个村子,有曲子社20余家,如今,仅剩下8家,老艺人更是难寻。

“我就怕把眉户传不好、传不全。”郭崇敏告诉记者,他和其他几个传承人正在尽力用音频、镜头,把那些经典的眉户唱段保存下来。

“区上组织‘非遗进校园’活动,我想尽办法让娃们对咱的眉户感兴趣。这些年,陆续带了几十个小徒弟。”杨蕊说。

而对今年刚成为国家级非物质文化遗产(眉户)代表性传承人的陕西省戏曲研究院一级演员焦瑞霞来说,眉户的传承,任重道远。

“眉户有100多个曲调,曲体结构复杂,旋律富于变化,要想唱好,非得沉下心来苦学不可。但现在,除了缺现实题材的好剧本,还缺肯静心学戏的年轻人。”聊起眉户的发展,焦瑞霞难忘《梁秋燕》《迟开的玫瑰》等经典剧目上演时万人空巷、掌声雷动和演员多次谢幕观众却久久不愿离开的盛况。但更难忘的是演员们在幕后下的苦功:为了一个眼神、一个步态,在排练厅里反复咀嚼、千百遍揣摩,直至把每一个表演细节都打磨得精准到位。

观众眼里,眉户是质朴随性的“土腔土调”,但对传承者而言,它却是“台上一分钟,台下十年功”的极致演绎。“我希望能有更多人从心底里热爱眉户,也期待下一部像《梁秋燕》一样能让人看了‘三天不吃饭’的好戏。”焦瑞霞说。

曾为很多眉户戏赋予“灵魂”的陕西戏曲研究院国家一级作曲家薛天信,和焦瑞霞一样,虽对眉户的未来怀有忧虑,却始终不失乐观与信心。

“从某种意义上讲,咱的眉户,就好比戏曲里的流行歌,是最适合守正创新的剧种,也是最能创出新意、让年轻人喜欢的戏曲。”薛天信介绍,眉户属于曲牌连缀体,唱腔韵律可塑性强。他风趣地说:“如果有合适的好剧本,眉户甚至可以和摇滚结合。”

“眉户要在新时代焕发生命力,关键在于‘守正不守旧,尊古不复古’,大胆推动创作的年轻化。”焦瑞霞强调,眉户所尊之“古”,是戏曲的美学精髓与表演技艺,所守之“正”,是剧目中承载的中华优秀传统文化,“只要守住这个根与魂,眉户的创新便可大胆探索。”

老一辈艺术家们对眉户发展的信心与乐观,已在蔡家坡村“有戏”的夜晚初见端倪——

在秦岭温柔的注视下,台上的演员早已与角色融为一体,台下的戏迷凝神观看,举着手机的年轻人将美好定格上传云端……

一片沉醉中,一位老人碰了碰同伴的胳膊,问:“你看这,有没有点咱当年追着《梁秋燕》跑十里地的那个劲儿?”